運動器リハはシンプルです

もしも

複雑に感じているなら

その原因は明確です

なんでも かんでも

インプットしようとしていませんか?

今の世の中

情報だらけです

SNS・書籍・セミナー

情報があふれています

そして

そのどれもが主張しています

「A」が正しい

「B」こそ大事

「C」をやるべき

「D」は学ぶべき

あなたには

すべての情報が

大事そうに見えるはずです

特に

臨床でうまくいかないとき

これらの情報は輝いて見えます

あれも学ばないと…

これも学ばないと…

そうしなければ

いつまでも うまくいかないかも…

自分は知らないことだらけ…

だから もっと学ばないと…

自分の無知が

うまくいかない原因だ…

残念ながら

そう思っている限り

臨床では悩み続けます

知識不足を埋めるだけの勉強は

あなたの成長を邪魔します

今のあなたが

臨床で伸び悩んでいるなら

たくさんの情報に

惑わされてしまっているだけです

頑張っているのに

成長できない時間は

もう終わりにしませんか?

運動器リハの本質をとらえて

臨床での成長を加速させる

無駄なインプットに頼らず

あなたに必要な「臨床での考え方」を

基礎から作り上げる講座です

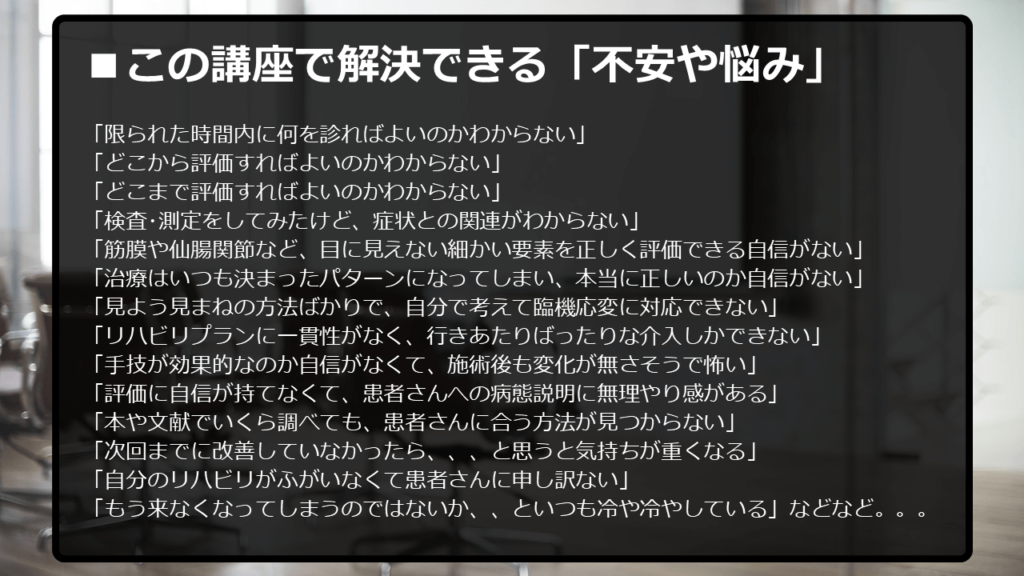

解決できる「不安や悩み」

これらの「不安や悩み」が

あなたの成長を邪魔しているなら

この講座は力になれます。

受講者のご感想

受講理由

評価がうまくいかず、なかなか効果を出せず悩んでいた為です。

受講後のご感想

好きな時間にゆっくりと受講出来ました。ありがとうございます。

学生の時に運動学で習ったことを臨床に繋げることが難しかったのですが、今回の講義を通して理解が深まり、教科書と臨床での考え方をつなげることができました。

受講理由

患者さんを目の前にして、どのように介入をしていけば良いのかわからない事がとても多く、不安があったため。

受講後のご感想

運動器リハの考え方の軸を知る事ができた。散らばっていた知識のまとめ方や臨床での考え方を学べて、とても良い経験になった。

受講理由

・リハビリしながら迷いがあった。

・考え方に悩んでいた。

・自分がしている治療に効果が出ているのか不安があった。

受講後のご感想

先生の解説が要点を押さえて詳しく、そして丁寧で分かりやすい説明をして頂き、本当に勉強になりました。今回受講したことで、今まで以上にリハビリ実施時の考え方や気持ちに余裕が出てきたこと、それが成長できた点だと感じています。

10回の動画に分けて、分かりやすい解説をして頂き、ありがとうございます!

受講理由

自分自身がすっきりとしないまま臨床を行っていた事があり、何かの糸口になればと思い受講しました。

受講後のご感想

受講理由に挙げた「自分自身がすっきりとしない」という状況の原因が、痛みの発生順序の「外力」と「内力」を混ぜて考えてしまっていたことに気づきました。今回の受講をきっかけに、順序だてて考える道筋が明確になったため、以前より考えがスッキリし、アプローチすべきところが分かってきました。

また、今回学んだことを新人教育にも活かしていきたいと思っています。貴重な講義ありがとうございました。

受講理由

私自身が新人のころに受けた福井勉先生の講義内容がとてもしっくり来ていたこともあり、一つの基盤となっているところでありました。重力・反力・重心・モーメントなどのワードが紹介文にもあったため、とても興味を持ち受講させていただきました。

受講後のご感想

運動器リハを行う上で、とても大切なことを改めて学ばせていただきました。

経験年数だけはそれなりとなり、学生や若いスタッフへの指導を行う場面が多くありますが、手技にこだわったり、筋力低下には筋トレ・柔軟性低下にはストレッチのような考え方が多いように感じます。そうではなく、これまでの講義動画にありましたようなプロセスを踏んで治療を行うことが理学療法だと思いました。

10回に分け、短期間でアウトプットまで確認していただけたので、中だるみすることもなく、楽しく学ばさせていただきました。

受講理由

整形外科のない療養病院に勤めていましたが、この度、外来にて整形外科診療を始めることになり、整形外科疾患に対する評価・アプローチの考え方を学び直したく受講したのが理由です。

受講後のご感想

自分の臨床を振り返ると、今まで対処療法的なアプローチとしかできていなかったと思います。

根本的な治療のためには、根本原因である外力に対して評価・アプローチをしていかないとダメであると、改めて思いました。今回の講義を通じ、各評価の意義・目的、各評価の繋がりついて明確にできたことがよかったです。ありがとうございました。

臨床1年目 総合病院勤務の方

受講理由

初めて担当の患者様を持ち、退院に向けてリハビリしていますが、知識が薄い自分が担当で患者様に申し訳ないと感じていました。

そんな気持ちを少しでも変えたい、理学療法士としてやりがいを感じたいと思い受講の申し込みをさせて頂きました。

受講後のご感想

一つ一つを細かく分かりやすく解説して頂き、フィードバックなどを通してより理解を深めることが出来ました。今回学んだことを復習しながら実践して行けたらと思っています。

臨床1年目 総合病院勤務の方

受講理由

スキルアップのため。

整形分野の多い病院で勤務しているから。

受講後のご感想

10回に渡り、運動器リハの臨床における考え方を教えていただきありがとうございました。

この勉強会を通して、「患者様の生活場面から問題点を考える」ということが極めて重要な事だと改めて理解できました。もっと広い視野を持ってこれからの臨床に臨んでいきたいです。

臨床4年目 訪問事業従事の方

受講理由

現在は通所・訪問リハビリ勤務で、来年から整形外科に転職するため。

受講後のご感想

とても為になり勉強になりました。

モーメントなどの分野は苦手意識を持っていたので、改めてしっかり学習することができて有り難いです。根本的な考え方についての講義やセミナーは意外に少ないので、今回参加させて頂いて良かったと感じています。全10回の講義ありがとうございました!

臨床10年目以上 総合病院勤務の方

受講理由

感覚的には力学を理解して臨床に携わっていますが、基礎的な部分は、いつも見直すべきだと考えていますので受講しました。

受講後のご感想

運動器の考え方として、シンプルで分かりやすかったです。

力学が苦手な方でも理解できる内容だったと思います。

「評価の基本」講座リンク

STEP1(重要度★★★)

運動器疾患のポイント(文章)

運動器疾患のポイント(動画)

(動画時間:38分)

STEP2(重要度★☆☆)

痛みの原因:内力(文章)

痛みの原因:内力(動画)

(動画時間:22分)

STEP3(重要度★☆☆)

痛みの根本原因:アクシデント由来の外力

アクシデント由来の外力(文章)

アクシデント由来の外力(動画)

(動画時間:20分)

STEP4(重要度★★★)

痛みの根本原因:重力

力学基礎知識①:重心・モーメント(文章)

力学基礎知識①:重心・モーメント(動画)

(動画時間:57分)

STEP5(重要度★★☆)

痛みの根本原因:重力

臨床での考え方:頭頚部(文章)

臨床での考え方:頭頚部(動画)

(動画時間:66分)

STEP6(重要度★★★)

痛みの根本原因:重力

力学基礎知識②:合成重心(文章)

力学基礎知識②:合成重心(動画)

(動画時間:40分)

STEP7(重要度★★★)

痛みの根本原因:重力

臨床での考え方:膝(文章)

臨床での考え方:膝(動画)

(動画時間:46分)

STEP8(重要度★★★)

痛みの根本原因:重力

臨床での考え方:腰部・股関節(文章)

臨床での考え方:腰部(動画)

(動画時間:43分)

臨床での考え方:股関節(動画)

(動画時間:38分)

STEP9(重要度★★★)

痛みの根本原因:反力(文章)

痛みの根本原因:反力(動画)

(動画時間:62分)

STEP 10(重要度★★☆)

各種評価の目的と意義・総まとめ(文章)

各種評価の目的と意義・総まとめ(動画)

(動画時間:57分)

よくあるご質問&回答

学べばすぐに成果を出せますか?

全部の動画を見終われば、すぐに結果を出せるようになります。

と言いたいところなのですが、申し訳ございません。すぐには成果は出せません。

どんなことも同じですが、理屈を学んだら実践練習が必要です。学生時代のROM測定を思い出してみてください。基準軸と移動軸を覚えても、うまく測定できるようになるために何度も練習したはずです。

この講座も同じです。

内容は基礎知識に基づいているので、頭で理解するのは簡単です。でも、実際にできるようになるには実践が必要です。理屈を学んでいただいた上で、臨床で実践を積み重ねる必要があります。その過程で、あなたには「継続的な努力」をお願いすることになります。だからこそ、お約束します。無駄な努力はさせません。

最近のSNSやWeb広告では「○○だけであっという間に!」とか「この治療法でどんな痛みも!」のような魅力的な宣伝が見られます。そういった甘い話に期待したり、自分の能力がすぐに変わることを期待する気持ちはよく分かります。私の1年目は毎日そんな気持ちでした。

でも、臨床で経験を積んで、独立した今だから断言できます。そんな甘い話はありません。

この講座も例外ではありません。

「全部の動画を見終わったら、誰でも完璧に!」

そんな魔法のような講座内容ではありません。「何もかもが あっという間に変わってほしい」そんな成果を期待する方には、当講座をお勧めできません。動画で学んだことを実践し、臨床での試行錯誤を経験して、あなたの実力となっていきます。その過程は、決して楽ではありません。でも、あきらめないでください。その努力は1つたりとも無駄にさせません。

とにかく、学んだら実践してください。そして、臨床で分からなくなったら質問してください。疑問が出てきたら質問してください。そのサポートにも手を抜くつもりはありません。

あなたの努力を絶対に無駄にさせません。

力学が苦手だから不安です…

そのお気持ちは分かります。

講義内容に「力学」と書いてあるので、気になりますよね。

この講座での解説は、「難解な数式」や「小難しい専門用語」を一切使用しておりません。

簡単に理解してもらえるように工夫しています。内容も必要最小限です。「臨床で必要最小限の力学を、とことん有効活用する」 という感じです。

「力学って大事とは言われているけど、臨床でどう活用すればいいのか分からないよね…」という方にこそ、お勧めしたい内容です。苦手だから避けてきた人にこそ、この講座で力学を学び直して、「臨床での武器」として使えるようになってほしいです。

苦手意識が強い方は、文章版よりも動画版からご覧いただいたほうが学びやすいと思います。苦手意識の払拭に役立てば嬉しいです。

講師の人はどんな人ですか?

簡単な自己紹介です。

学歴は、早稲田大学スポーツ科学部・社会医学技術学院 理学療法学科を卒業しています。

大卒 → 社会人 → 夜間部PT学科 → 整形外科クリニックという経歴です。

一応、整形外科クリニックではリハビリ主任もしていました。

現在は独立して「パーソナルトレーナー」として働いています。2017年に独立して、2025年現在は独立9年目を迎えています。バイトの掛け持ちのような副業はせず、個人事業であるパーソナルトレーニングだけで生活できています。

とは言っても、理学療法士としての これといった実績や研究成果はありません。普通のクリニックで、普通にリハビリ主任を任されていただけです。そして、大学生のころから目標にしていた「独立」を達成できたというだけです。

理学療法士としての経歴だけでは判断しづらいと思いますので、現状の仕事内容でご評価ください。

現在は「1回60分のパーソナルトレーニングを11,000円で提供する仕事」をしています。そして、数年間にわたって通い続けてくださるお客様がいらっしゃいます。どんな仕事にも共通しますが、料金に見合った価値がなければ売れません。そして、年単位で継続的に売れ続けるには理由があります。運よく一時的に売れたとしても、その商品に価値がなければ、続けてもらうことはできません。自画自賛で恐縮ですが、「毎週11,000円を支払うのにふさわしい理由」が、私のパーソナルトレーニングには存在しています。「価値のある運動指導」を提供するにあたって、この講座でお伝えしていることが揺るぎない土台となっています。

あなたの臨床でもお役に立てば嬉しいです。

過去の受講者の感想はありますか?

以下の「受講者のご感想」をご参照ください。

(以下、タップまたはクリックで拡大できます)

運動器リハの方向性を見失ってしまったなら、しっかりと軌道修正できる内容です。

学びの選択肢の1つとしてご検討いただけましたら幸いです。

当勉強会のコンセプト