では、今回は再び、力学の基礎知識を再確認していきます。

今回紹介する基礎知識があれば、どの部位に対しても、痛みの原因を力学で考えられます。

頭部前方偏位という単純な症例だけでなく、全ての症例で力学を使えるようにしていきましょう。

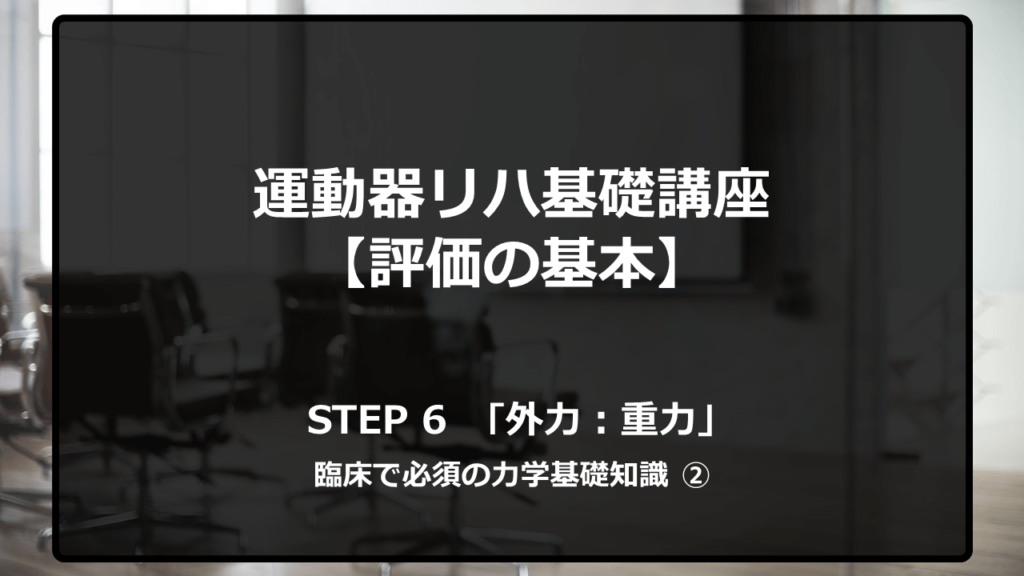

「頭部前方偏位と頚部痛の関係」を力学的に説明できる人は多いです。

それなのに、腰や膝でも同じように考えられないのは何故でしょうか?

たぶん、大事な基礎知識が、あなたの記憶から抜け落ちているからだと思います。

あらゆる症例に力学を当てはめていく為に必要な基礎知識。

それは「重心の合成」です。

頭部前方偏位のように、「頭部」と「それ以外」だけで考えるならば、話は簡単でした。

2つだけの積み木なら、その関係を力学で想像しやすいです。

てこの原理を意識しやすいはずです。

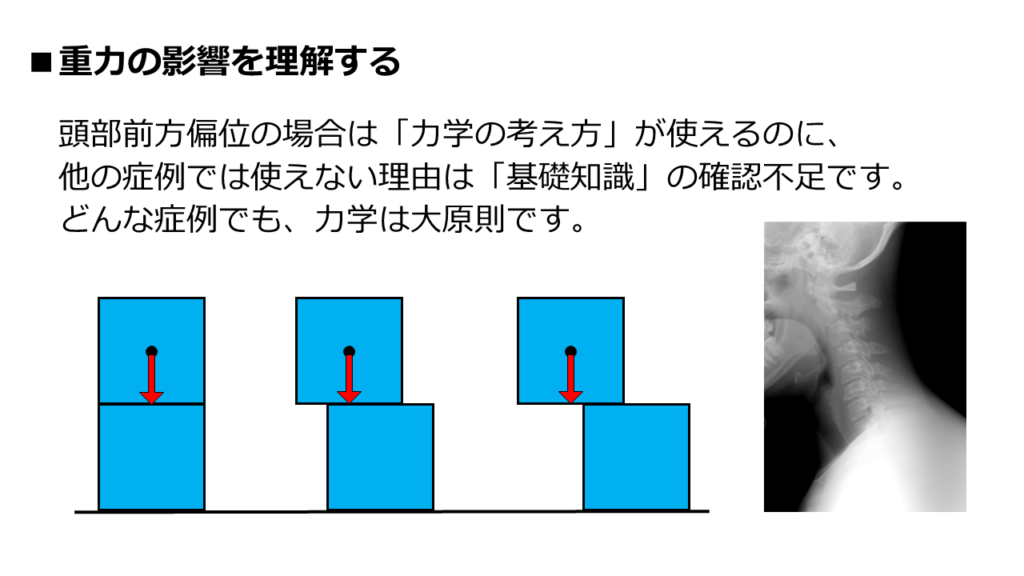

しかし、人の体は「複数の物体」からできています。

その結果、てこがイメージしづらくなってしまいます。

構造の複雑さのせいで、力学で考えることが難しくなっているのではないかと思います。

そもそも、「人の体は積み木と同じ」とは認識していなかったかもしれませんね。

少しだけ説明します。

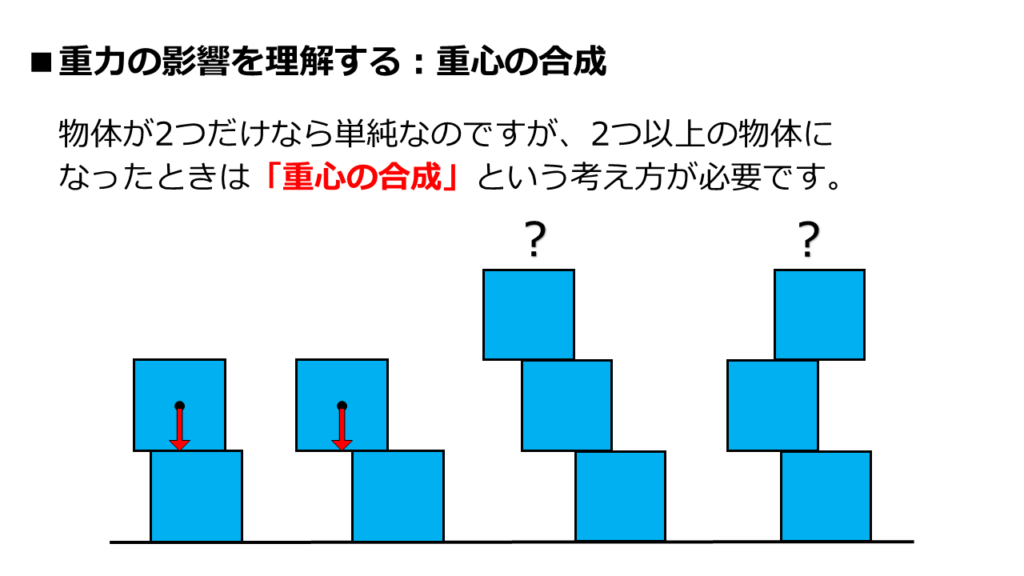

人の体は、積み木と同じです。

正方形のように単純な形ではなかったり、単純な積み重なりかたではなくなっただけです。

構成が少し複雑になっただけで、積み木と同じように考えることができます。

人の体を単純化すれば、様々な形をしたパーツが連結している状態です。

丸い形や細長い形など、いろいろな形が連結しています。

さらに、それぞれのパーツ同士が、テープや接着剤でくっつけられている状態です。

ここで言う「テープや接着剤」は、「靭帯」「関節包」「椎間板」などです。

さらには、「筋肉」という運動制御機能まで搭載しています。

人の体は、とても高性能な積み木と言えます。

そんな人体に力学を当てはめるためには、「重心の合成」という考え方が必要です。

「重心の合成」を理解すると、複雑な物体を単純に考えることが可能になります。

では、「重心の合成」について話を進めていきます。

単純な例から理解を深めていきます。

ちなみに、これから先の解説で「合成重心」という言葉を使うことがありますが、

それは「重心の合成」と同じ意味として考えて下さい。

では、説明を続けます。

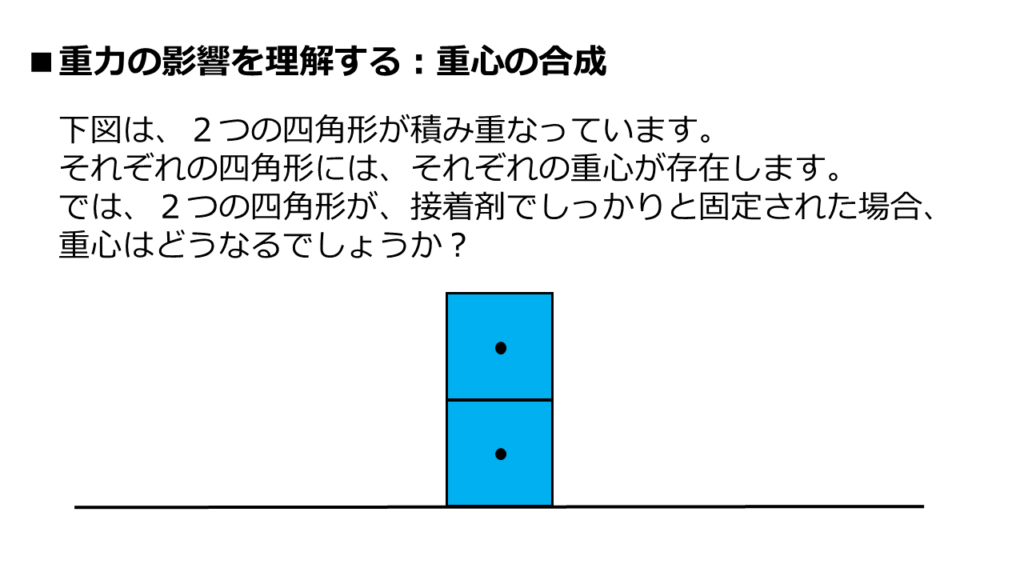

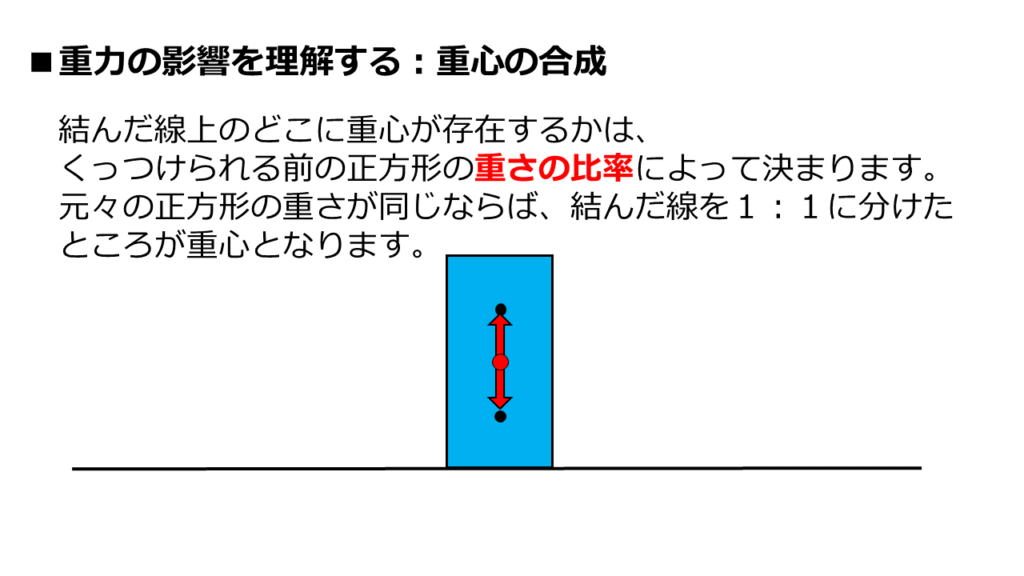

上と下の正方形を接着剤でしっかりくっつけたら、重心はどうなるかを考えてみて下さい。

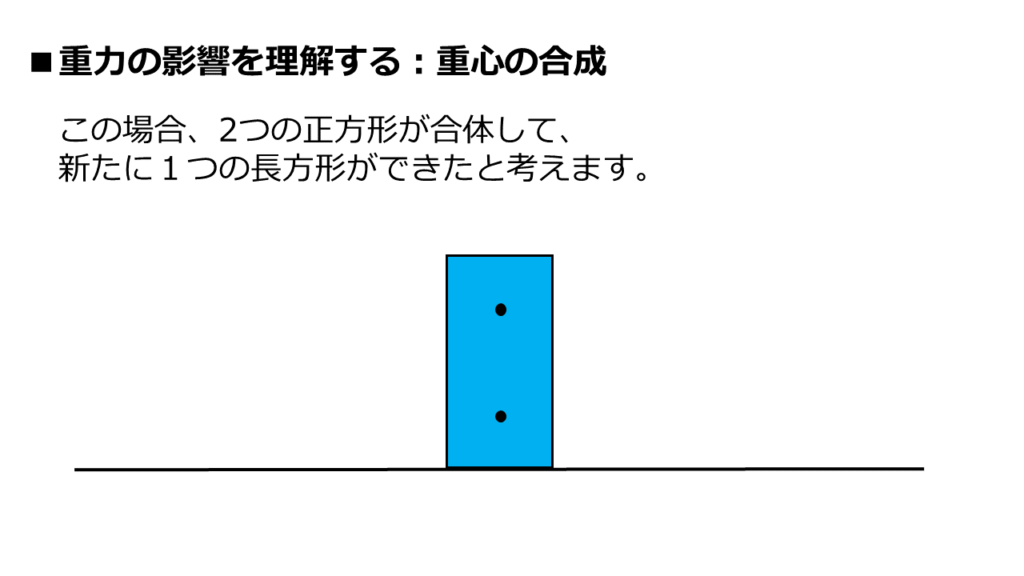

元は別々だった2つの物体が、接着剤によって連結されて、1つの物体になりました。

「2つの正方形」から、新たに「縦長の長方形」が出来上がったと考えます。

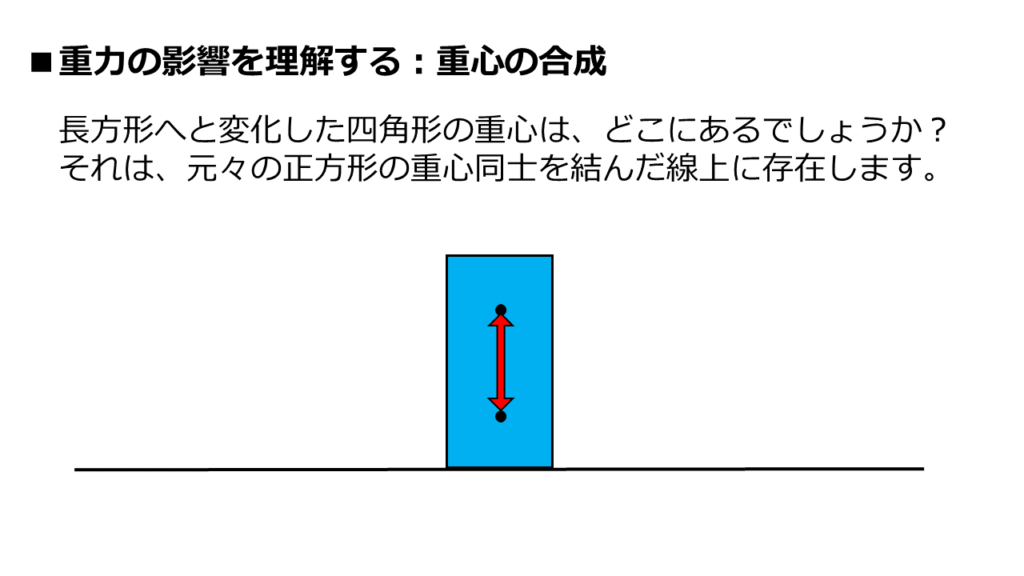

では、その長方形の重心はどこにあるでしょうか?

新たにできた長方形の重心は、元の正方形の重心と重心を結んだ線上のどこかに存在します。

上の図で言えば、赤矢印のどこかです。

では、赤矢印のどこが長方形の重心になるでしょうか?

新たな重心がどこに存在するかは、元は別々だった正方形の「重さの比率」で決まります。

「上にあった正方形の重さ」と「下にあった正方形の重さ」が同じ場合、話は単純です。

重さの比率通りに「1:1の長さ」に分けたところ、

つまり、線を二等分にしたところが長方形の重心となります。

この新たな重心が「合成重心」です。

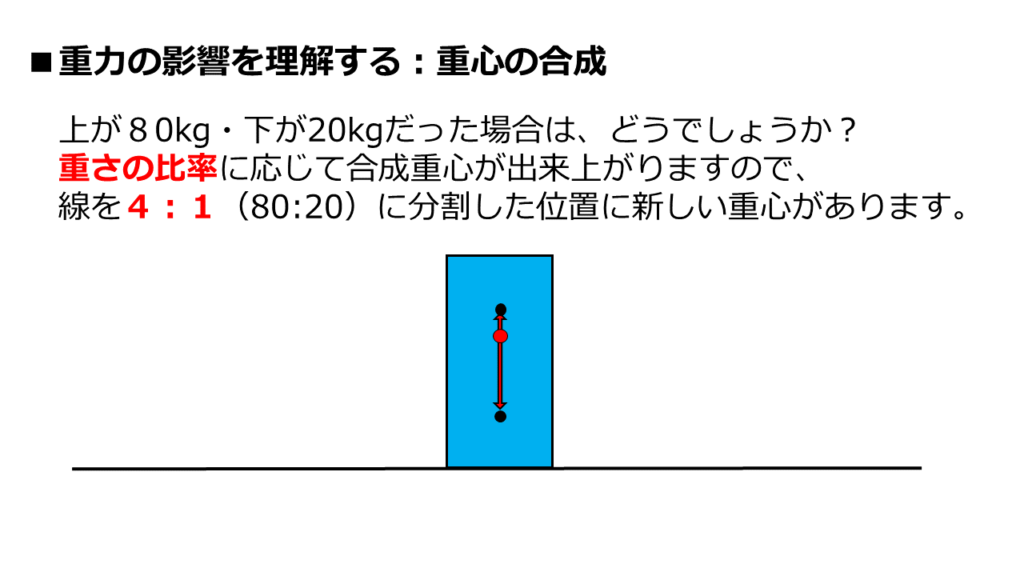

では、元々の正方形の重さが異なる場合、合成重心はどうなるかを見てみましょう。

元の重さがそれぞれ異なる場合は、重さの比率に応じて、合成重心の位置が変化します。

上側が80㎏、下側が20㎏の場合は、図の通りです。

重さの比率は80対20、すなわち、4対1ですね。

そこで、重心同士を結んだ直線の長さを「4:1」に分割します。

そして、合成重心は「元々重かった方の重心側」に近寄ります。

なので、重かった側の重心に近づくように点を打ちます。

これで合成重心の出来上がりです。

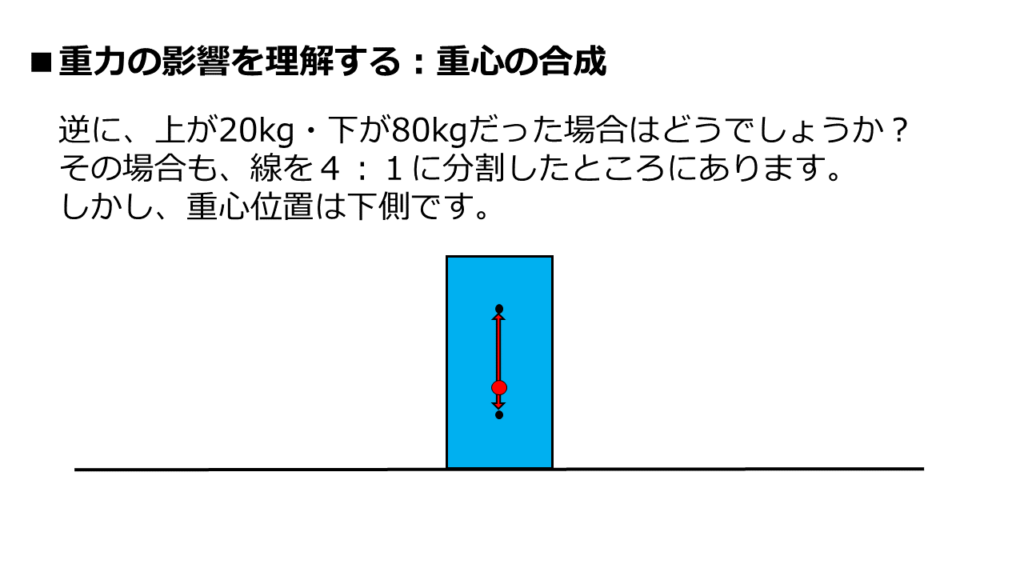

これとは反対に、

上が20㎏、下が80㎏の場合、上側から下側へと合成重心位置が入れ替わります。

元の正方形の重さが上下逆転した場合です。

つまり、上側が20㎏、下側が80㎏の正方形が連結した場合、

長さを「1:4」で分割して、重い下側の重心寄りに合成重心ができ上がります。

合成重心の作り方はご理解頂けましたでしょうか?

それでは、次のケースです。

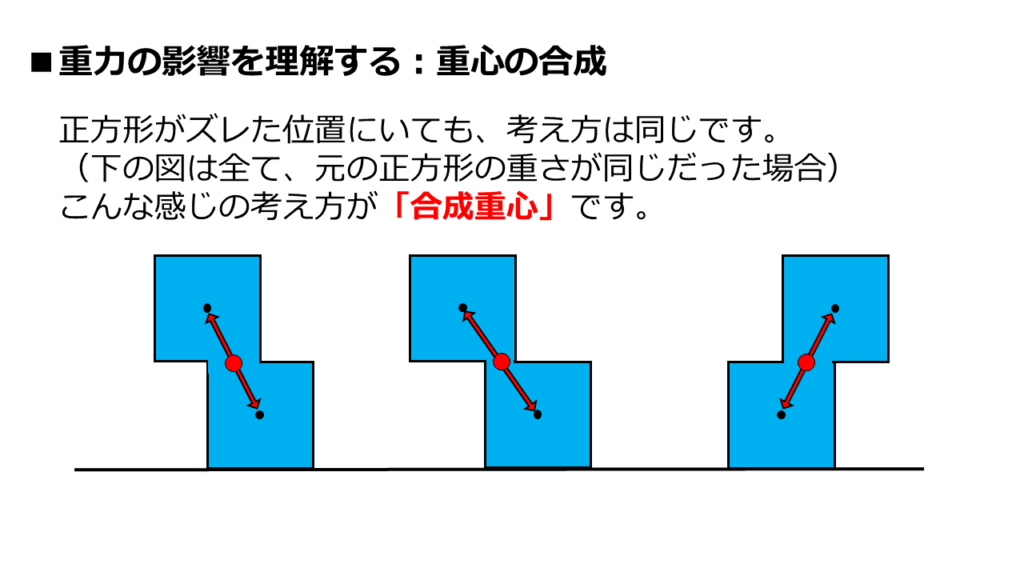

ここまでの例は、積み木が縦に綺麗に並べられた場合でした。

ズレた状態で積み木同士がくっつけられた場合、合成重心はどうなるでしょうか?

位置がズレた状態でくっつけられたとしても、考え方は同じです。

まず、それぞれの重心同士を直線で結びます。

あとは、重さの比率に応じた位置に合成重心が出来上がります。

上の図は、元の正方形がそれぞれ同じ重さだったと仮定しています。

それぞれが同じ重さだったので、重さの比率は「1:1」です。

つまり、重心同士を結んだ直線上の中央に合成重心が存在します。

合成重心の概念は理解できましたか?

では、今までの基礎知識と組み合わせて理解を深めていきます。

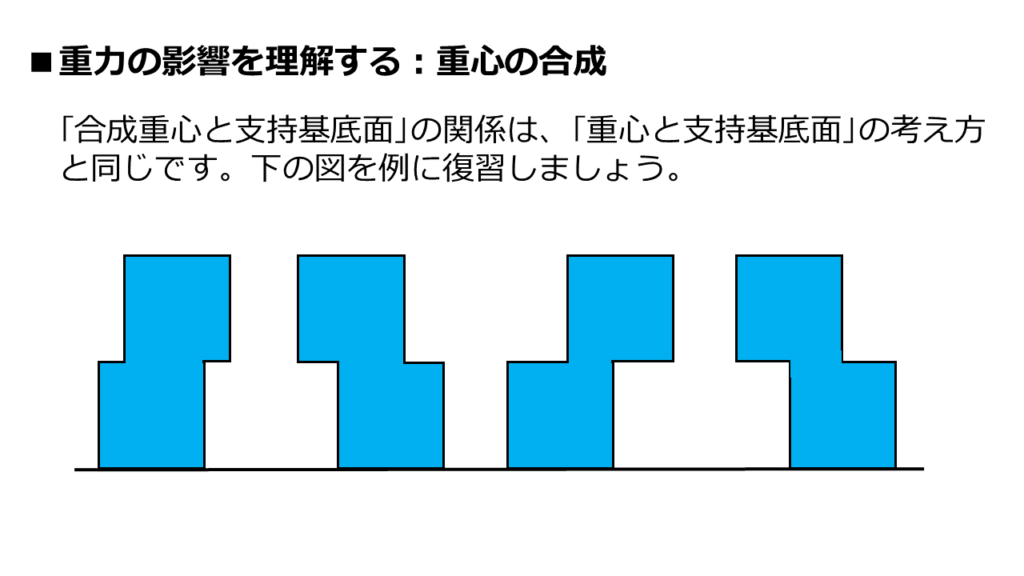

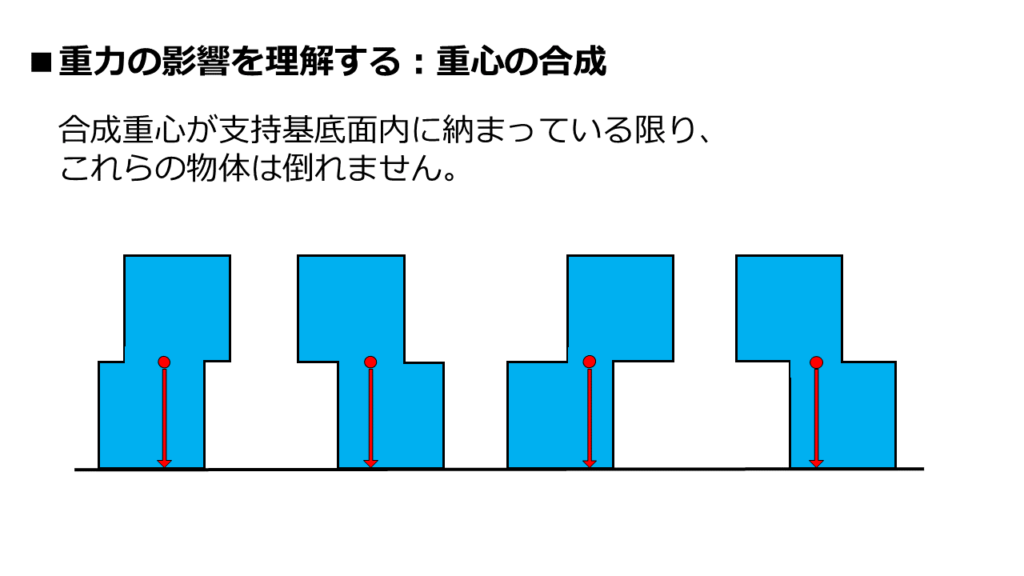

重心と支持基底面の関係と同じように、合成重心と支持基底面の関係を説明します。

上のスライドには、4パターンの物体が存在しています。

さて、4パターンの内、どれが倒れそうですか?

どのパターンも、正方形がズレたまま接着材で連結されました。

元々の正方形の重さは同じです。

つまり、重さの比率は「1:1」です。

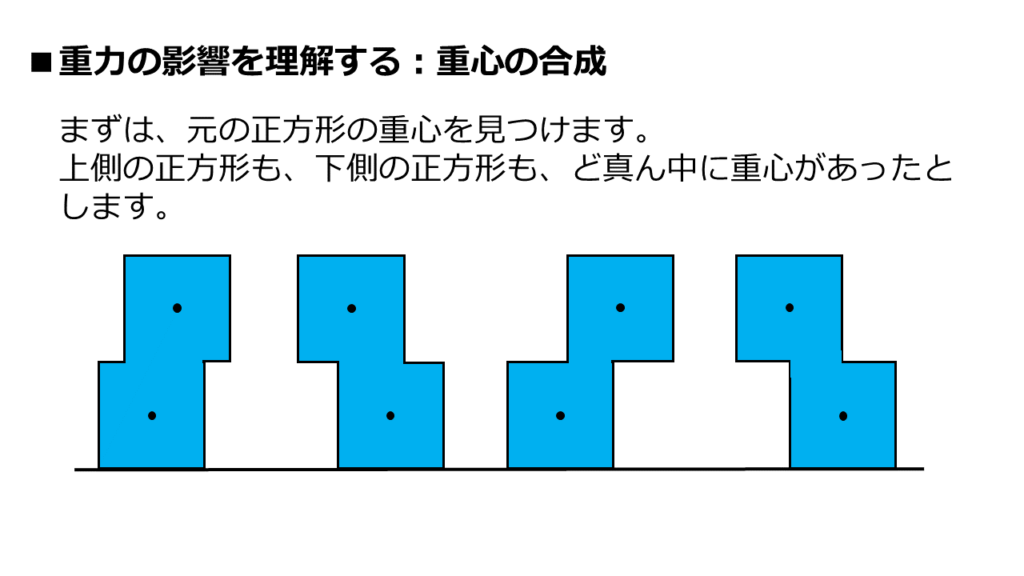

まずは、合成重心を発見しなければなりません。

そこで、元々の正方形に存在していた重心をそれぞれ見つけます。

それぞれの重心は、上の正方形も下の正方形も四角形の中心にあったとします。

図の黒丸が、それぞれの正方形の重心です。

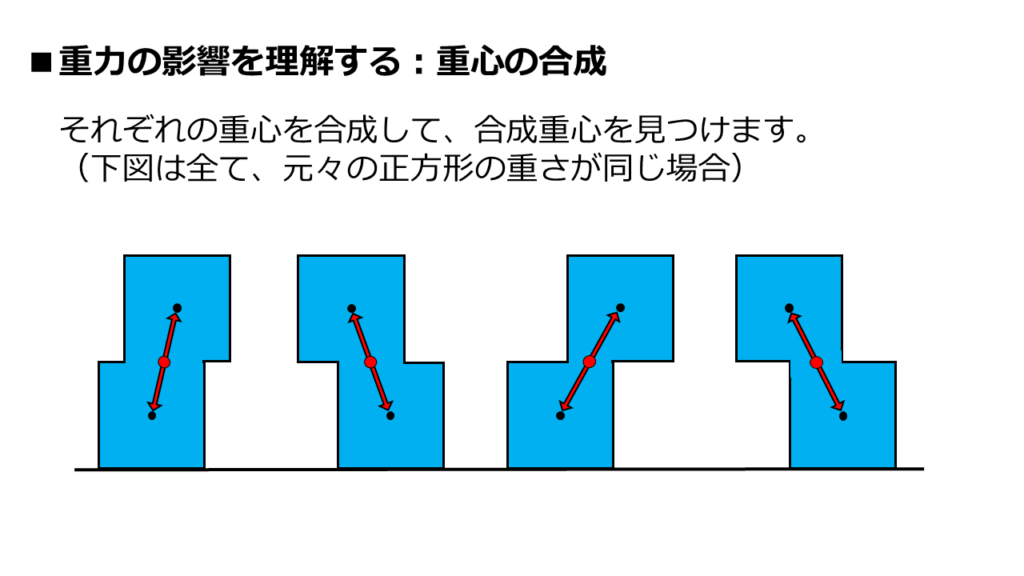

では次に、合成重心を見つけます。

元々の正方形が同じ重さという設定なので、

それぞれの重心を結んだ直線の中央に「合成重心」が存在します。

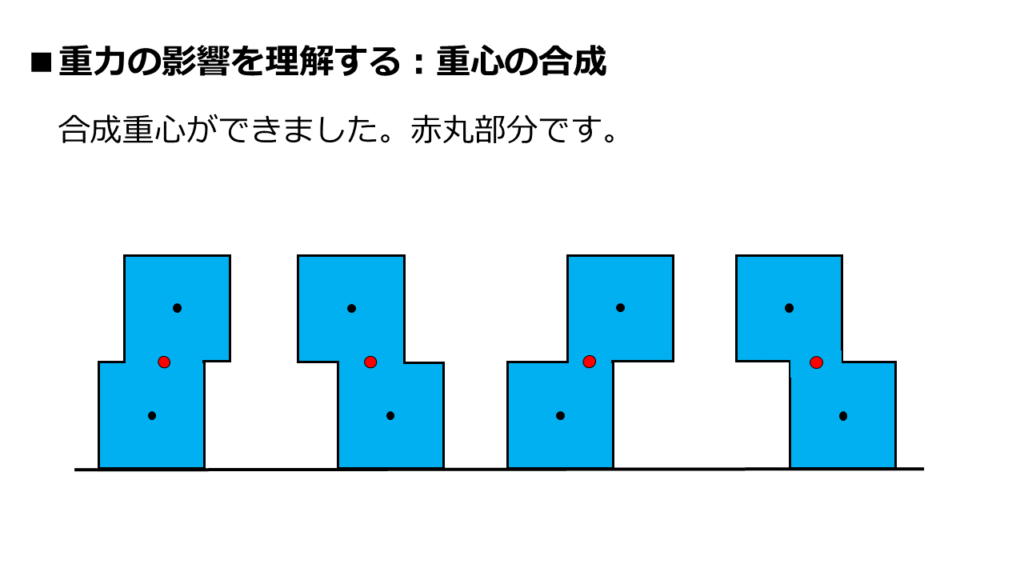

これで合成重心が見つけられました。

そして、この物体が倒れずにいられるかどうかは、「合成重心と支持基底面の関係」です。

合成重心が支持基底面に納まっている限り、倒れません。

その為、今回の4パターンは全て倒れません。

右側の2パターンは倒れそうに見えますが、理屈的には倒れません。

倒れるかどうかだけで言えば、全て倒れません。

しかし、それぞれの「安定性」には差があります。

支持基底面の端に重心が近いほど、その物体は「安定性が低い」という言い方が出来ます。

要するに「倒れやすい」ということです。

左側2つのパターンに比べて、右側2つのパターンは「安定性が低い」です。

上側の正方形のズレ幅が大きい分だけ、合成重心は支持基底面の端に近づいています。

つまり、安定性が低くなります。

この場合、何らかの力が外部から加わった場合、左側2パターンよりも倒れやすいです。

安定性についても、今までは感覚的に理解されていたと思います。

安定・不安定の違いを理屈で説明すると、「重心と支持基底面の関係」で説明できます。

安定性を決める要素はこれだけではありませんが、重要な要素の1つです。

臨床では、「片脚立位の安定性」「歩行の安定性」「スポーツ動作の安定性」とも関係が深いです。

少しだけおまけの話をしましたが、合成重心についてはご理解頂けたでしょうか?

ここまでにお伝えしてきた力学の基礎は、地球上全ての物体に共通するルールです。

「重心」「重心と支持基底面の関係」「モーメント」「合成重心」

これらの基礎知識が、あなたの臨床の土台となります。

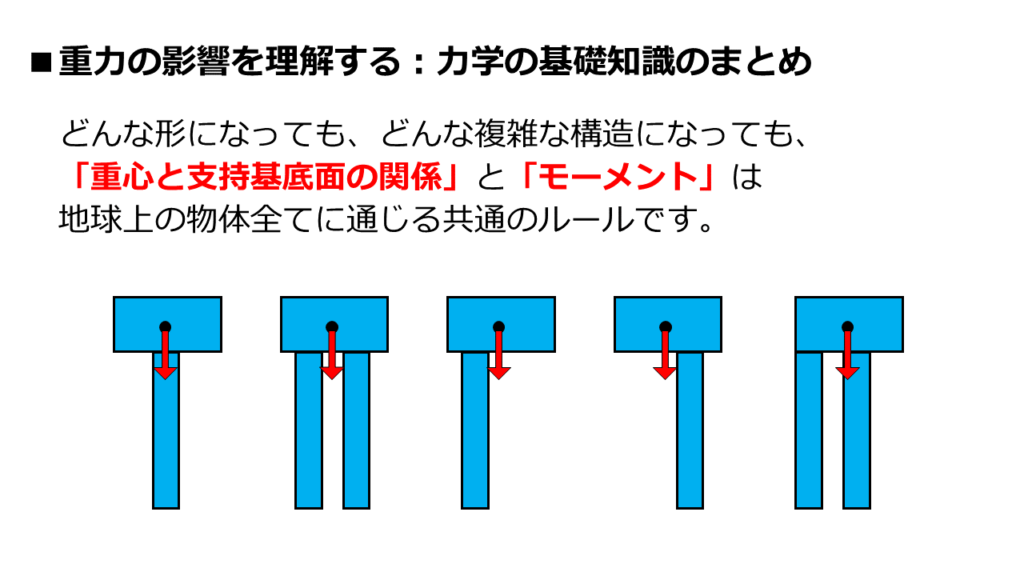

ちょっとだけ復習をしましょう。

上のスライドにある5パターンの積み木は、崩れるでしょうか?

それぞれの四角形は、接着固定されていません。

答えは、左端から順に

「崩れない」「崩れない」「崩れる」「崩れる」「崩れない」ですね。

「重心と支持基底面の関係」です。

重心が支持基底面によって支えられていれば、崩れません。

崩れてしまう場合は、重心が支持基底面に支えられていません。

重心を支えられていない物体は、重力の影響によって落ちていきます。

このルールは、構造が複雑になっても変わりません。

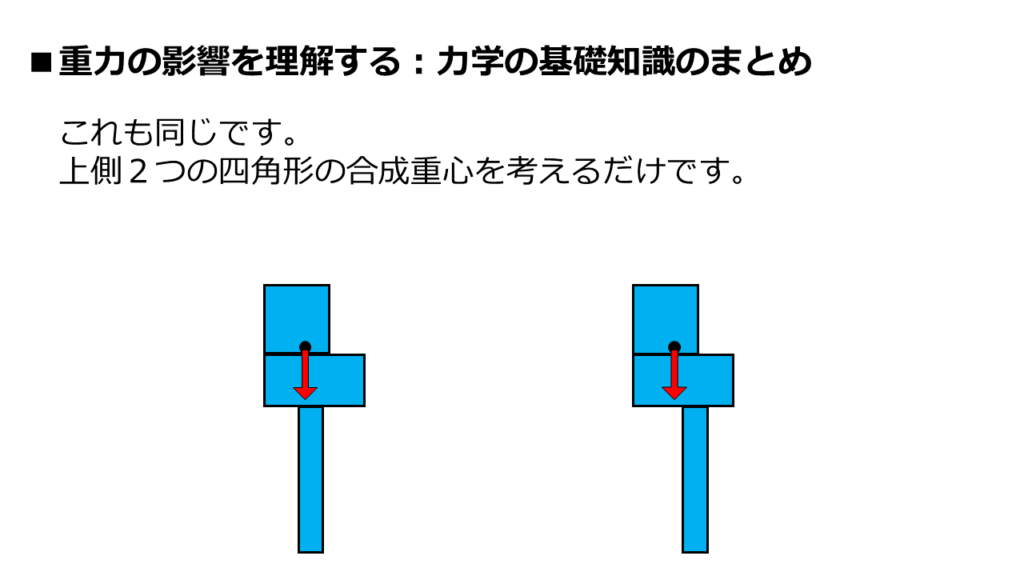

次の例を見て下さい。

四角形の数が増えても、「重心と支持基底面の関係」は変わりません。

複数の物体の場合は、「合成重心と支持基底面の関係」を考えればいいだけです。

合成重心を見つける手間が増えただけで、根本的には全く同じ理屈です。

図の場合、上側2つの四角形の合成重心を見つます。

その合成重心が、支持基底面に納まっているかどうかです。

つまり、左側は崩れません。

でも、右側は崩れます。

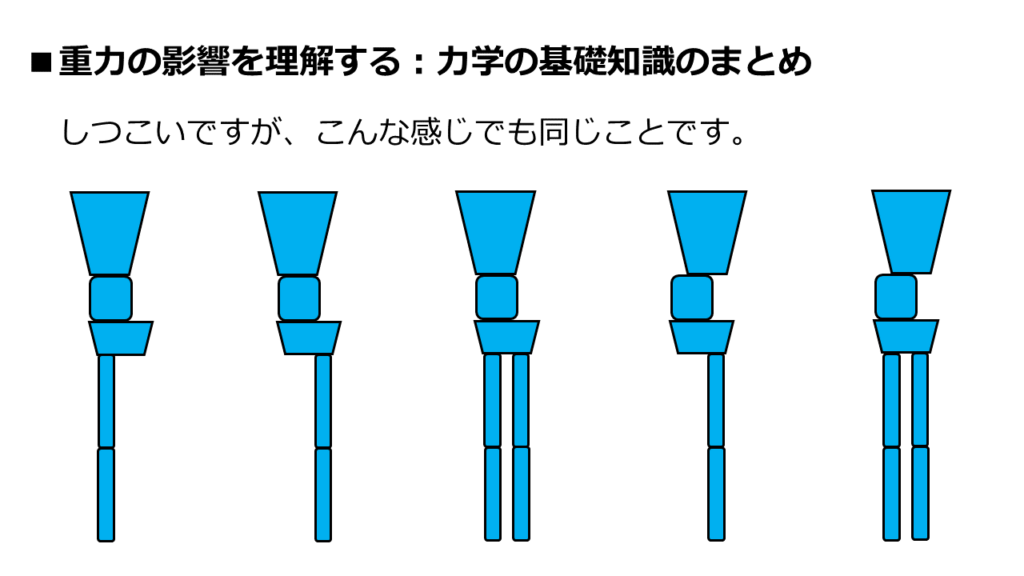

しつこく繰り返しますが、図のように複雑な構造になっても考え方は同じです。

で、結局何が言いたいのか?

次のスライドです。

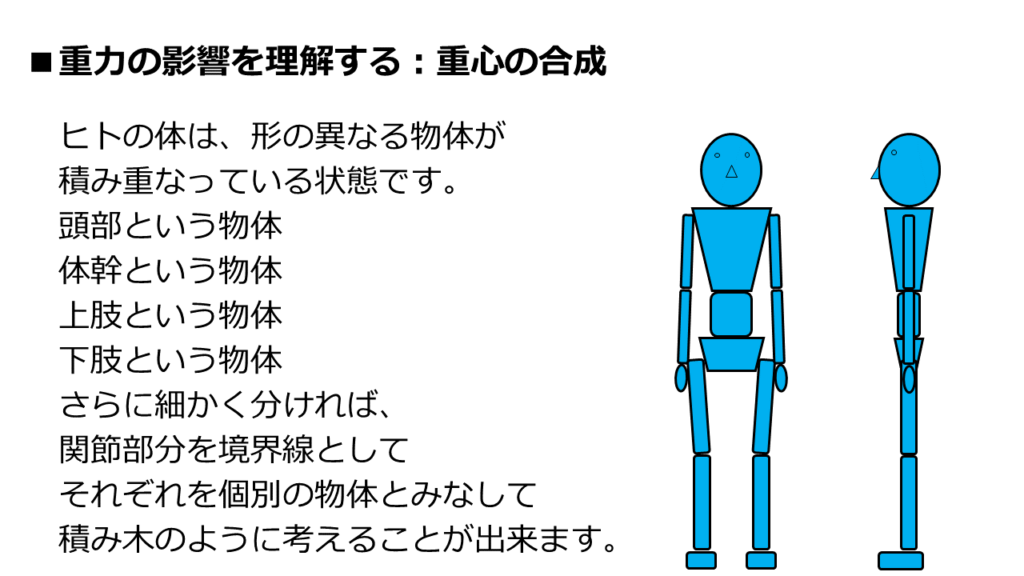

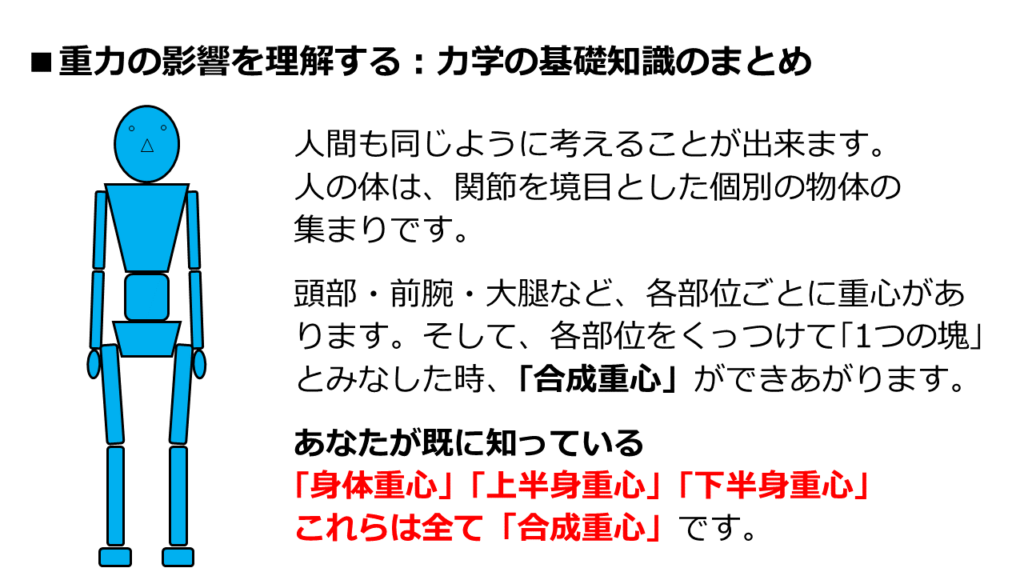

言いたいことは、「人」も「積み木」も同じということです。

そして、既にあなたが知っている「身体重心」「上半身重心」「下半身重心」

これらは全て「合成重心」です。

身体重心は「S2の2横指前方」

上半身重心は「Th7~9あたり」とされていますよね。

上半身重心は、「頭部」「体幹」「上腕」「前腕」「手部」にある各重心を合成したものです。

身体重心は、全身の部位ごとの各重心を全て合成したものです。

または、「上半身重心」と「下半身重心」を合成したものが「身体重心」とも言えます。

既にあなたが使っていたこれらの単語は、力学の基礎によって導き出されたものです。

そして、人間の立位保持は「重心と支持基底面の関係」で考えられます。

合成重心である身体重心が、足底という支持基底面から外れた時、立位保持が出来なくなります。

「重心」「合成重心」「重心と支持基底面の関係」、これらは再認識して頂けましたか?

そして、もう1つの最重要基礎知識、「モーメント」の概念も思い出してください。

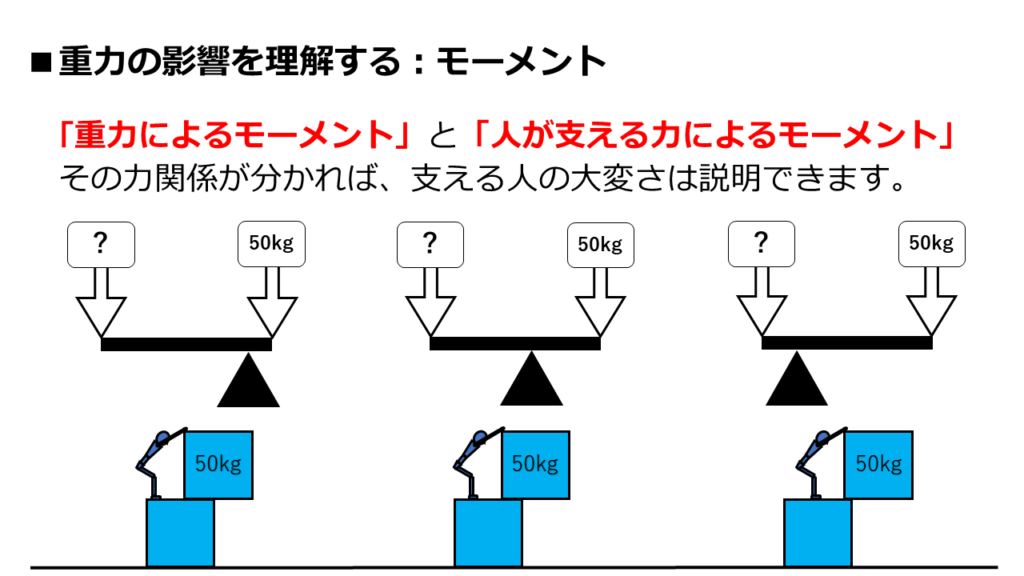

モーメントは、上の図を例にして解説しましたね。

重心が支持基底面で支えられていない物体は全て、重力の影響で真下方向に落ちます。

この図にある50㎏の四角形は、人の力で支えなければ、どのパターンも落下します。

人が力を加えて支えているから、落ちずに済んでいます。

人が頑張る限り、どのパターンも落ちません。

しかし、頑張りの度合は全て異なります。

右端のパターンが一番大変でしたよね。

それは何故か??

その理由が「モーメント」でしたね。

支点を軸にして、回転しようとする力が「モーメント」です。

モーメントは、支点からの距離が離れるほど増幅します。

つまり、

「50㎏の物体が落ちようとする力」×「支点からの距離」=人が発揮しなければならない力

この計算式から分かるように、重心が支点からズレるほど、モーメントは大きくなります。

だから、落ちないように支えるために大きな力が必要になります。

この「モーメント」の理屈を、人の体に当てはめて考えてみて下さい。

頭頸部の場合は、頭部単独の重心で考える。

膝・腰・股関節の場合は、合成重心で考える。

考え方の違いは、たったそれだけです。

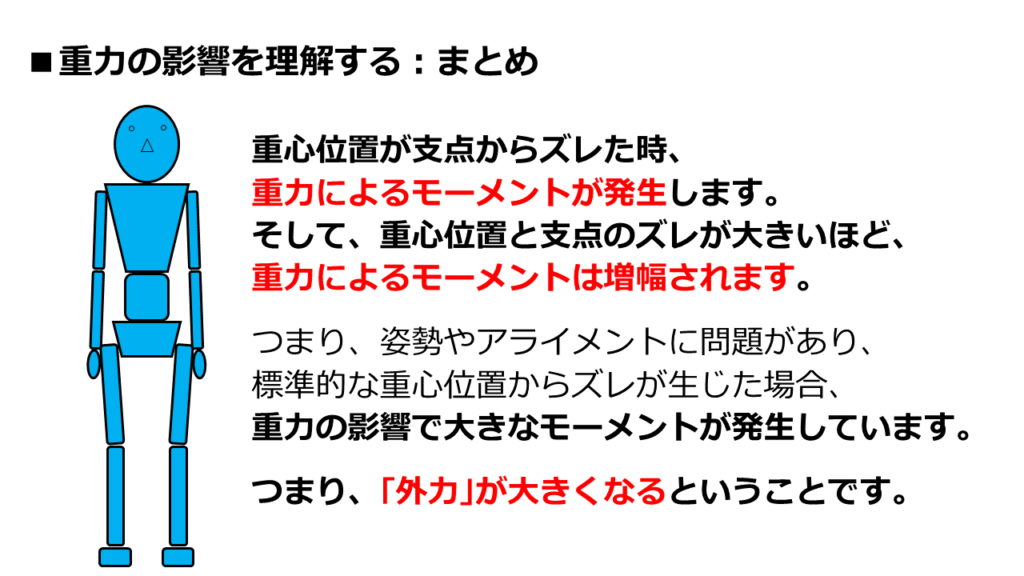

ここまでで確認した基礎知識は全て、このスライドに書いてあることを理解するための知識です。

とにかく大事なことは、

「重力によるモーメントの増加」=「外力の増加」と言うことです。

今一度、何のための基礎知識確認だったかを思い出してください。

基礎知識を確認した理由は、「整形外科疾患の悪の根源:外力」を見つけ出すためです。

外力の1つである「重力」

そして「重力の影響」は、重心位置次第で変化します。

姿勢やアライメント次第で、「異常な外力」となってしまう可能性を秘めています。

評価で一番大事なことは、「異常な外力」を見つけ出すことです。

姿勢やアライメントが崩れることによって、「外力」は増幅してしまいます。

つまり、崩れた姿勢や崩れたアライメントでは、標準姿勢と比較して「外力」が大きくなります。

それが「異常な外力」として、患部に悪影響を及ぼしているならば、修正が必要です。

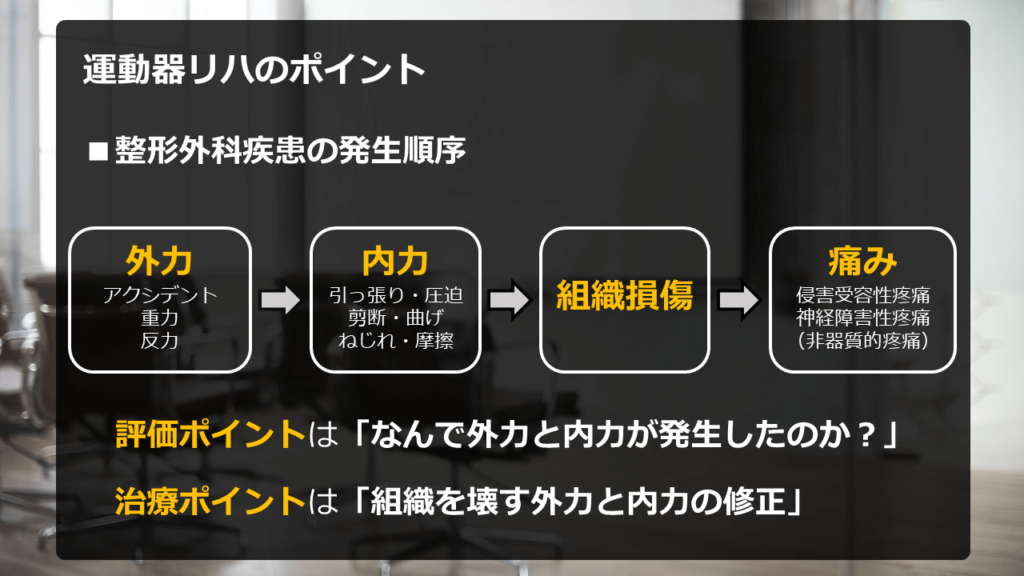

どれだけ難しい症例でも、必ず「基本の流れ」を思い出してください。

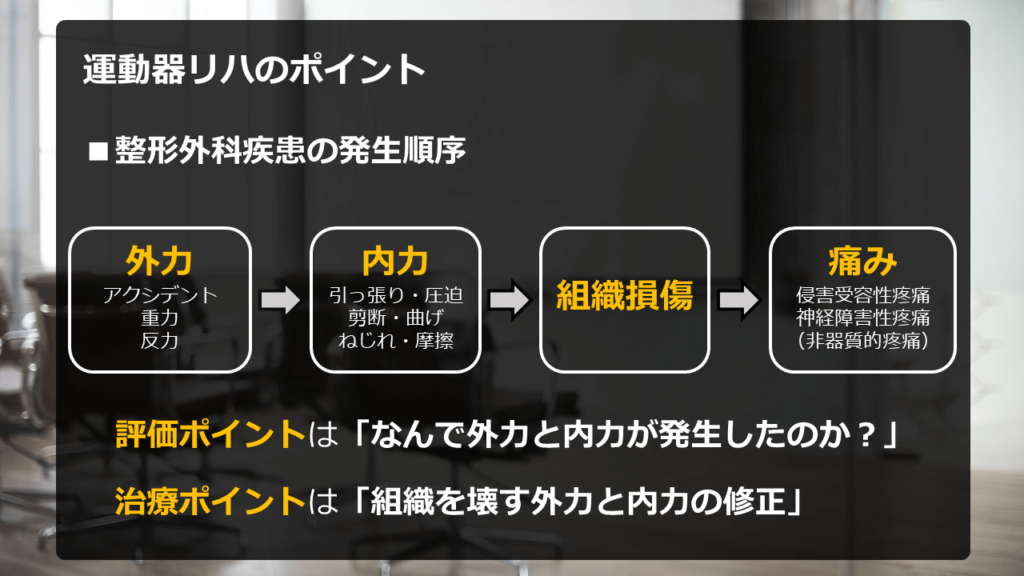

「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」です。

外力が標準レベルよりも大きくなってしまう。

すなわち、「異常な外力」の発生です。

そして、「異常な外力」が「異常な内力」を発生させます。

さらに、「異常な内力」は「組織損傷」を引き起こします。

その結果、「侵害受容性疼痛」や「神経障害性疼痛」が発生します。

ご理解頂けましたか?

でも、もしかしたら、こんな疑問を持つ人もいるかもしれません。

「理屈は分かったけど、崩れた姿勢のせいだけで、患者さんはこんなに痛くなるもんかね…」

たしかに、崩れた姿勢によって大きくなった外力は、一撃で組織を壊すようなものではありません。

しかし、崩れた姿勢で過ごし続けている限り、異常な外力は「毎日」積み重なります。

1年履き続けたスニーカーを思い出して下さい。

靴底はすり減っていますよね。

新品の靴底を、1日だけで同じくらい削り取るには、かなり異常なことをしなければ不可能です。

しかし、毎日履いて歩いていれば、気づかないうちにすり減っています。

毎日のわずかな積み重なりは、見落としがちな「負担」です。

1回だけの負担としては大したことなくても、毎日の繰り返しによって、体を壊していきます。

変形性関節症、椎間板変性、腱板損傷、腱鞘炎、オスグッドなどは、

わずかな負担が積み重なった疾患の代表例です。

わずかな負担の反復が、いつの間にか、痛みを伴うレベルにまで到達してしまった疾患です。

当然、たった一発の負担で関節が変形したり、軟部組織が損傷することはあります。

しかし、その場合のほとんどは、「アクシデント由来の外力」が根本原因です。

受傷機転が明確な「事故や怪我」によるものがほとんどです。

そんな「受傷機転が明確な疾患」には、あなたは悩まされていないはずです。

「根本原因が不明確な疾患」に悩まされているはずです。

そんな「根本原因が不明確な疾患」の裏に隠れているのは、「異常な外力」です。

姿勢やアライメントのズレにより、「重力による異常な外力」が生じているかもしれません。

全世界共通で、誰にでも影響している「重力」

その重力が、姿勢やアライメントのズレによって増幅されているかもしれません。

増幅された重力は、整形外科疾患の根本である「異常な外力」となります。

整形外科疾患の基本の流れは、必ず意識して下さい。

「外力⇒内力⇒組織損傷⇒痛み」が基本の流れです。

痛みの根本原因である「外力」は3つです。

そのうちの1つが、今回までに確認してきた「重力」です。

重力の影響は、姿勢やアライメントに問題があると、標準姿勢の場合と比べて大きくなります。

そして、増幅された力が体に加わり続けます。

標準よりも増幅した「外力」は、体の中で「組織を壊す異常な内力」を発生させます。

ここまでの説明で、大まかな流れはご理解頂けましたでしょうか?

基礎知識としては理解できた。

でも、人体にどう応用すればいいのか分からない。。。

大丈夫です。

応用方法まで、ちゃんと解説します。

次回からの解説では、今回までの基礎知識を人の体に当てはめて、具体例を紹介します。

STEP7:膝

STEP8:腰・股関節

上記の各部位を対象として、考え方を具体的にお伝えします。

臨床での参考にしていただけたらと思います。

それでは、次回もよろしくお願いします。

STEP6の動画はこちら

コメント