それでは、今回から「反力」についての解説です。

「反力」と聞くと、難しい印象がつきまとうかもしれないですね。

たしかに、細部にこだわれば難しいです。

しかし、過度に難しく扱われてしまっている印象もあります。

臨床で必要なことは「モーメント」が分かっていれば十分です。

では、始めていきましょう。

でも、その前に、恒例の基本確認です。

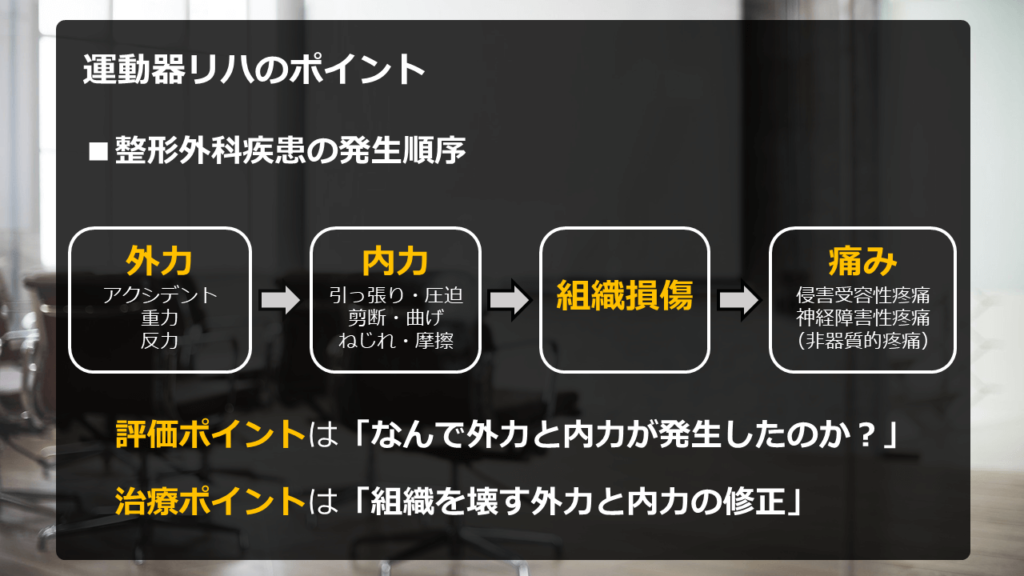

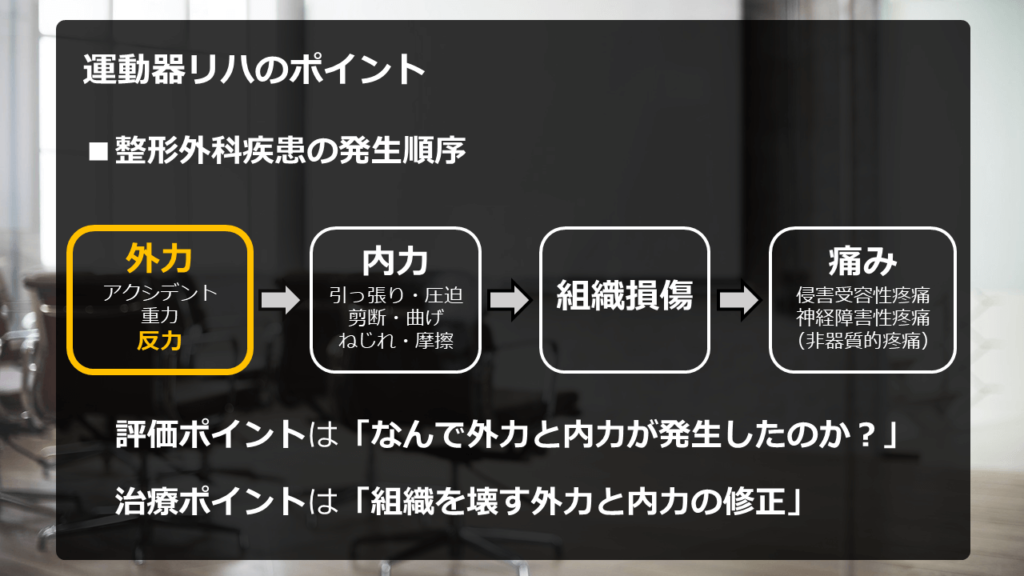

毎回のことですが、基本の流れは「外力⇒内力⇒組織損傷⇒疼痛」です。

評価すべきことは「なんで外力と内力が発生したのか?」です。

治療すべきことは「組織を壊すような異常な外力と内力を修正すること」です。

諸悪の根源は「外力」です。

評価と治療をする際に、無視できない存在です。

そんな外力の1つである「反力」を理解しましょう。

「反力」

必ず聞いたことがある単語ですよね。

その存在自体は、必ず知っているはずです。

でも、「知っている」と「理解している」は違います。

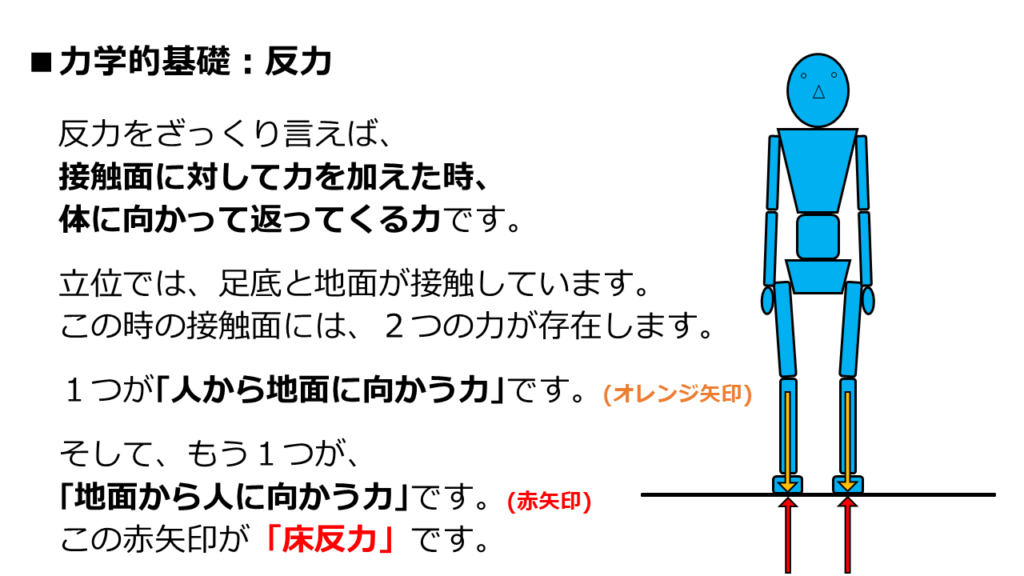

反力とは、「何かに対して力を加えた時に、体に向かって返ってくる力」です。

「床反力」が有名ですね。

スライドの図は、床反力を表しています。

立位時には、図のような「2つの力」が存在しています。

まずは1つ目の「オレンジ色の力」について説明します。

オレンジ色の力は、今までに解説してきた「重力の影響で発生した力」です。

あなたが立っている時、あなたから地面に向かって、必ず力が加わっています。

そんなつもりは無くても、重力がある地球上では必ずそうなります。

人は常に、重力によって「下方向に落ちよう」としています。

つまり、

あなたが立っているだけで、地面に落ちようとする「下向きの力」が発生しています。

その結果、地面には「重力の影響によって、体が真下に落ちようとする力」が加わり続けます。

それが図中のオレンジ色の矢印です。

ご理解頂けましたか?

それでは、もう1つの力「赤色の力」について説明します。

赤色の力は「床反力」です。

地面側から体に向かって、力が加わっています。

反力とは「何かに対して力を加えた時に、体に向かって返ってくる力」でしたね。

つまり、床反力とは

「床に対して力を加えた時に、床から体に向かって返ってくる力」です。

とは言え、地面から押されている自覚は、全く無いと思います。

でも、もしも「床反力」が無ければ、

人の体はどんどん地面に埋まっていくことになります。

でも、通常の硬い地面の上ではそうなりません。

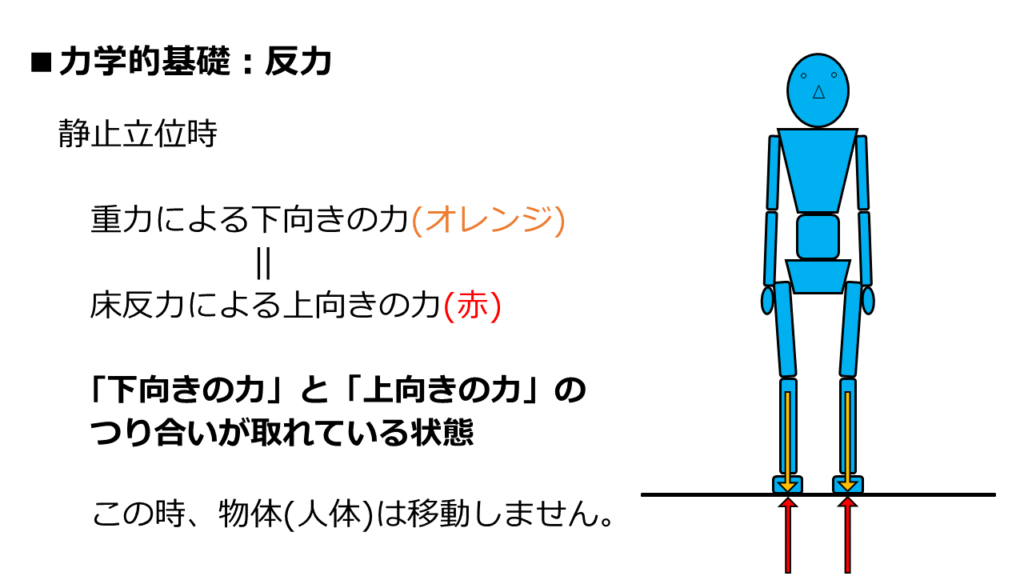

それは、「重力による下向きの力」と「床反力による上向きの力」が同等の力だからです。

下向きの力と上向きの力が同じ強さだから、人は同じ場所に立ち続けることができます。

床反力のイメージとしては、以下のような感じです。

静止立位時には、以上のような関係性です。

重力によって下向きの力が発生して、その下向きの力によって床を押している。

そして、床に対して下向きの力が加わっているから、

床から体に向かって反力が返ってきている状態です。

もしも反力が存在しなければ、下向きの力のみとなります。

そうなると、体は下方向に向かって移動してしまします。

つまり、反力によって体の位置は一定に保たれます。

ここまでの理解は大丈夫でしょうか?

要するに、何かに力を加えたら、力が返ってくる。

その返ってくる力が「反力」ということです。

そして、反力の種類は「床反力」だけではありません。

立位や歩行時の接触面は床しかないので、「床反力」と言います。

しかし、椅子に座っていれば「座面反力」や「背もたれ反力」も存在します。

壁にもたれていれば「壁反力」だってあります。

マッサージをして患者さんに圧をかければ「患者さんからの反力」もあります。

このように、何かに力を加えた場合、返ってくる力が必ず存在します。

つまり、「接触面に力をかければ、反力は必ず存在する」ということです。

そして、思い出して頂きたいことは、「反力は外力」です。

「人の体の外側から、人の体に向かってくる力」です。

人が何かに接触していて、そこに力を加えていれば、必ず「反力」が存在しています。

もしも、反力が「異常な外力」となってしまう場合、

「異常な内力」「組織損傷」「痛み」の引き金となります。

「異常な外力」は、整形外科疾患の諸悪の根源です。

もしも「異常な反力」が存在するなら、重要な改善ポイントです。

必ず見つけ出したい力です。

しかし、残念なお知らせです。

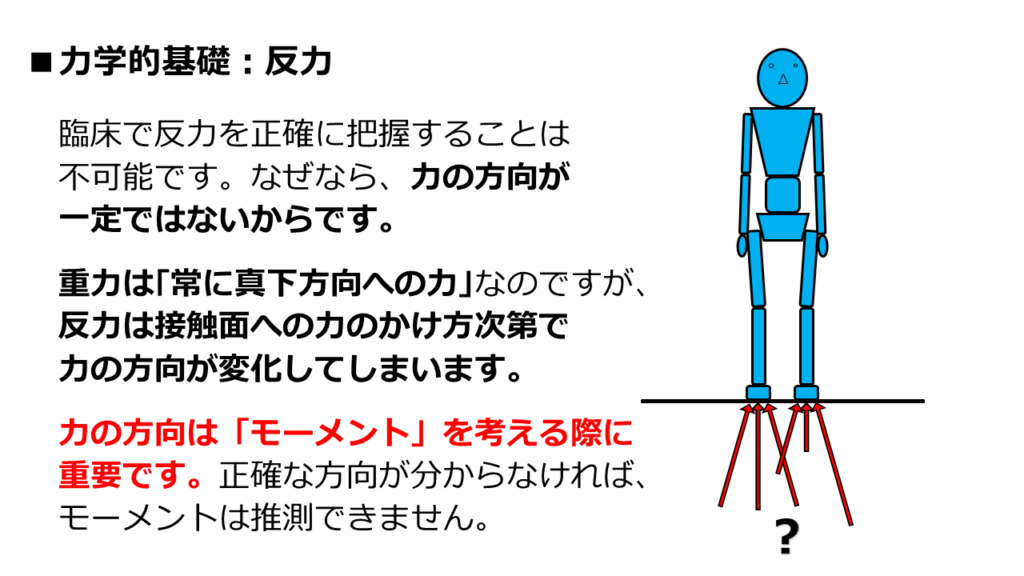

反力を観察だけで正確に把握することは、不可能なのです…

なぜなら、「力の方向が一定ではない」からです。

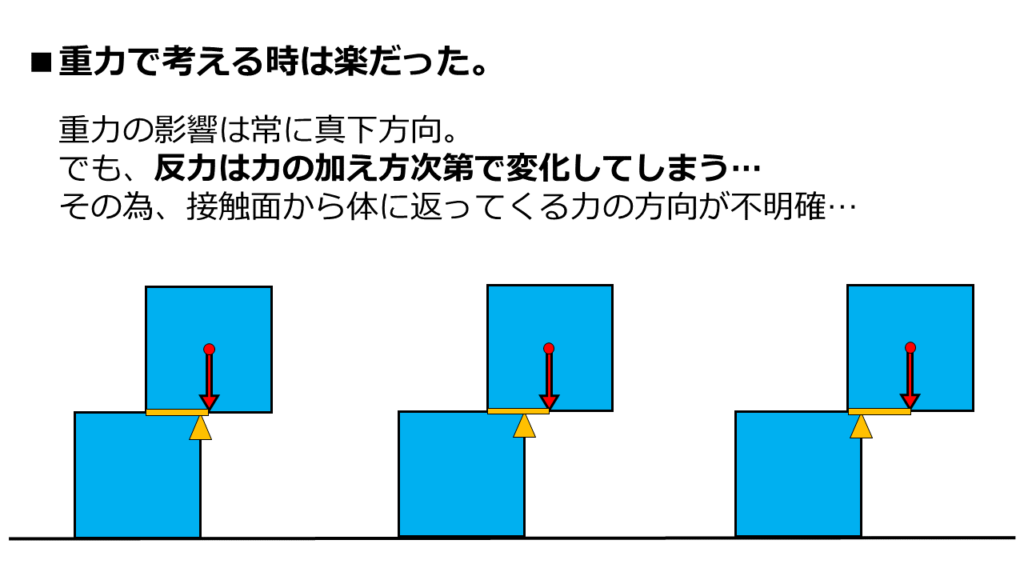

ご存知の通り、重力は常に真下方向の力です。

しかし、反力は方向が決まっていません。

接触面をどの方向に向かって押すかで、返ってくる力の方向も変わります。

反力は、力を加えた方向に対して「真逆方向に返ってくる力」です。

その為、「どっちに力を加えたか?」で、反力の向きは変わってしまうのです。

この「力の向き」が分からないことは、大きなデメリットです。

なぜなら、「力の向き」は「モーメント」を考える際に、とても重要なのです。

モーメントは「力×支点からの距離」でしたね。

この式からも分かるように、支点からの距離が変わると「モーメント」は変化します。

距離が離れれば増幅し、距離が近まれば減弱します。

重力の解説で説明した通りです。

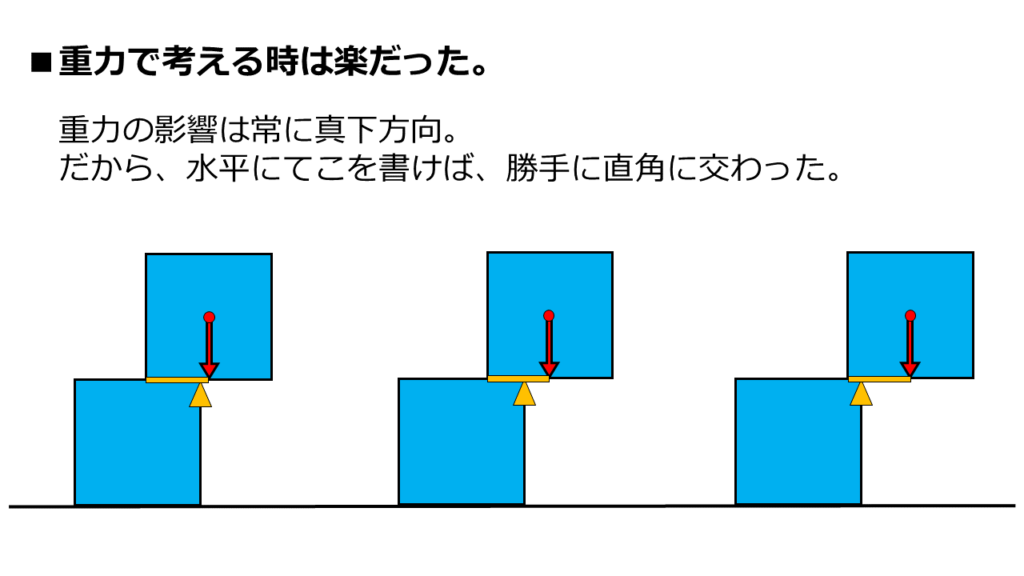

重力の場合、上の図のように「重心から真下方向」だけで考えれば大丈夫でした。

どんなときも真下方向の力なので、てこを設定して力関係をイメージすることが容易です。

しかし、反力の場合、力の方向が定かではありません。

てこを利用して、力関係を想像することが難しいです。

さらに言うと、

力の方向が分からなければ、支点のどちら側を通過するのかも分かりません。

その為、てこを時計回りさせる力なのか、反時計回りさせる力なのかも、把握が困難です。

これでは、反力を推測して評価に用いることができません。

「じゃぁ理解しても意味ないじゃん…」と思いました?

それでも重要なんです。

しっかり説明しますね。

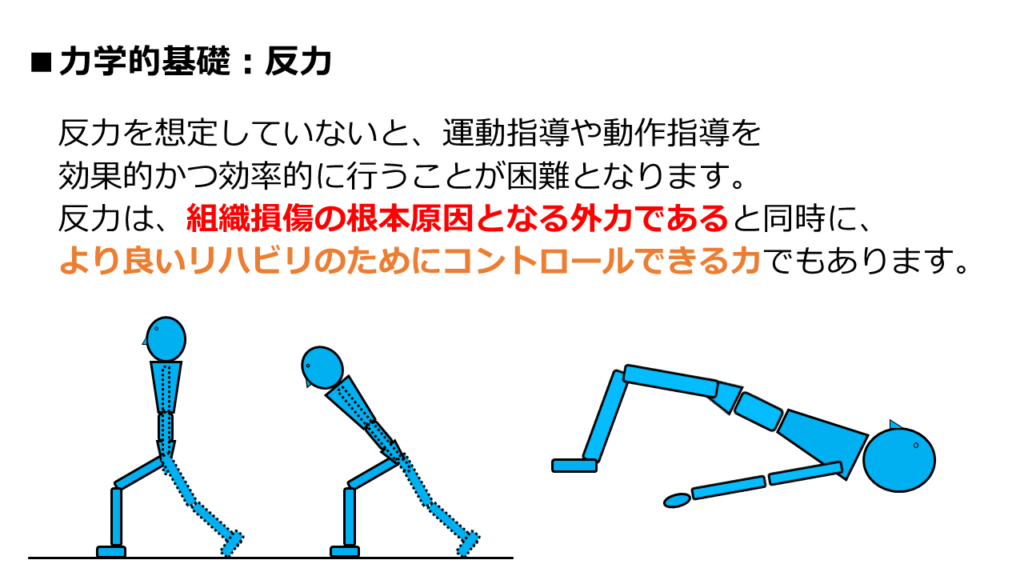

正確な把握が難しくても「反力」は重要です。

力の方向が変えられることは、メリットにもなるからです。

どういうことかと言うと、

反力を「人の体にとって都合のよい力」に変えられるということです。

反力は「力の方向」を意図的にコントロールして、都合よく利用することができます。

まだイメージが湧きませんよね。

その実例を、次のスライドから説明します。

ひとまず、以下のことだけ覚えておいていただきたいです。

反力は、方向を変えられる力だからこそ、都合よく利用することができます。

しかし、整形外科疾患では、逆のことが起きています。

人の体にとって「都合の悪い反力」になっているから、トラブルの原因になっています。

反力が理解できれば、

「体に負担となっている根本原因」がわかります。

さらに、「負担を減らすための具体的方法」を考えられます。

「動作改善」や「身体機能改善のコツ」を、臨機応変に考えることができます。

反力を意識するか否かで、リハビリの質は大きく変わります。

では、その具体例を紹介していきます。

反力の理解にうってつけの「臨床あるある」を用いて説明します。

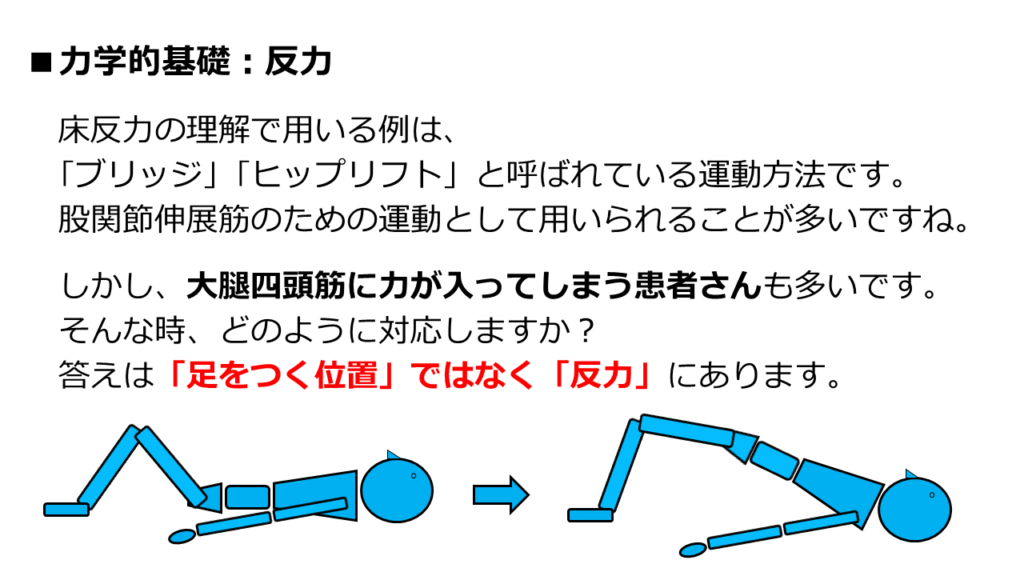

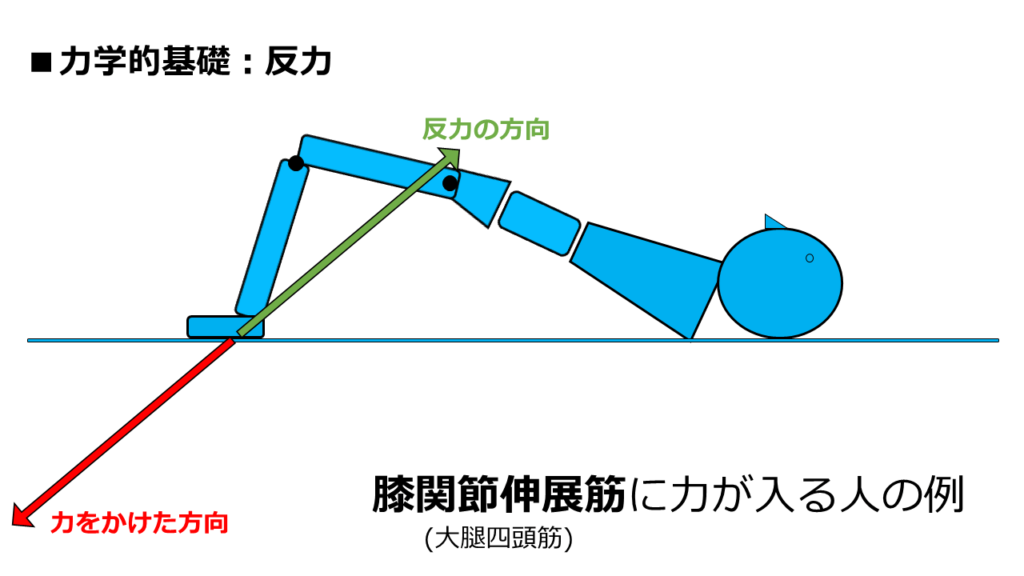

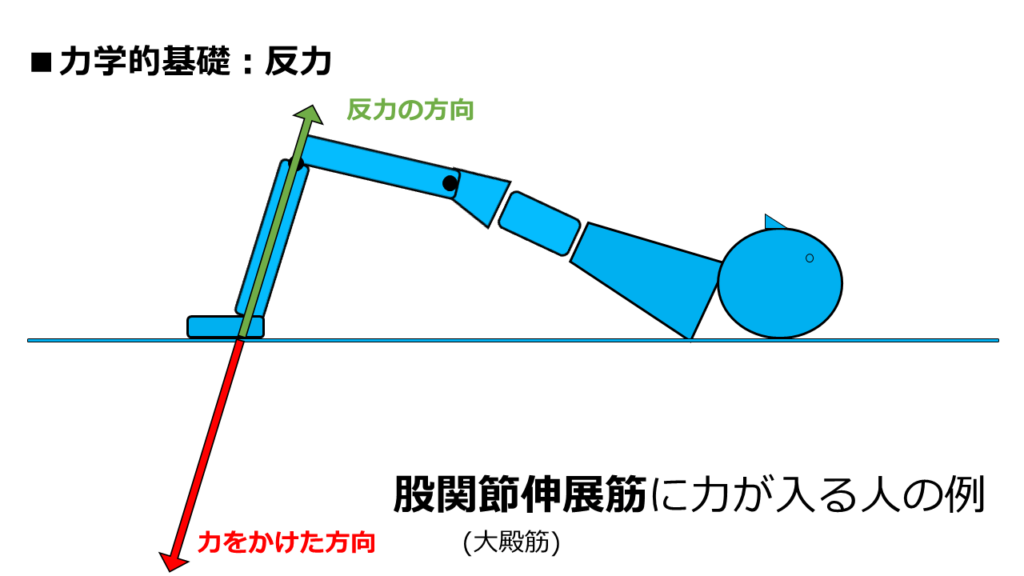

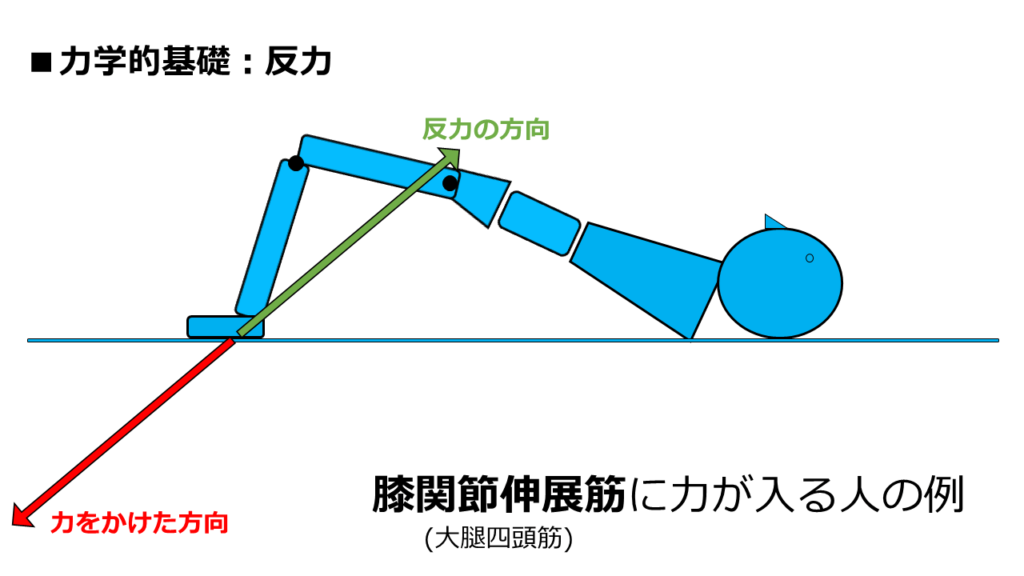

今回、床反力の理解で用いる例は、股関節伸展筋の運動です。

「ブリッジ」「ヒップリフト」と呼ばれている運動方法です。

股関節伸展筋のための運動で用いられることが多いですね。

しかし、大腿四頭筋に力が入ってしまう患者さんも多くないですか?

そんなとき、あなたはどのように修正しますか?

よく耳にする修正方法として、「足をつく位置を変える」という方法があります。

足の位置を変えてうまくいくこともありますが、完璧ではないはずです。

足の位置を変えるだけでは完璧にならない理由。

それは、修正すべきことが「足の位置」ではなく「反力」だからです。

具体的に説明していきます。

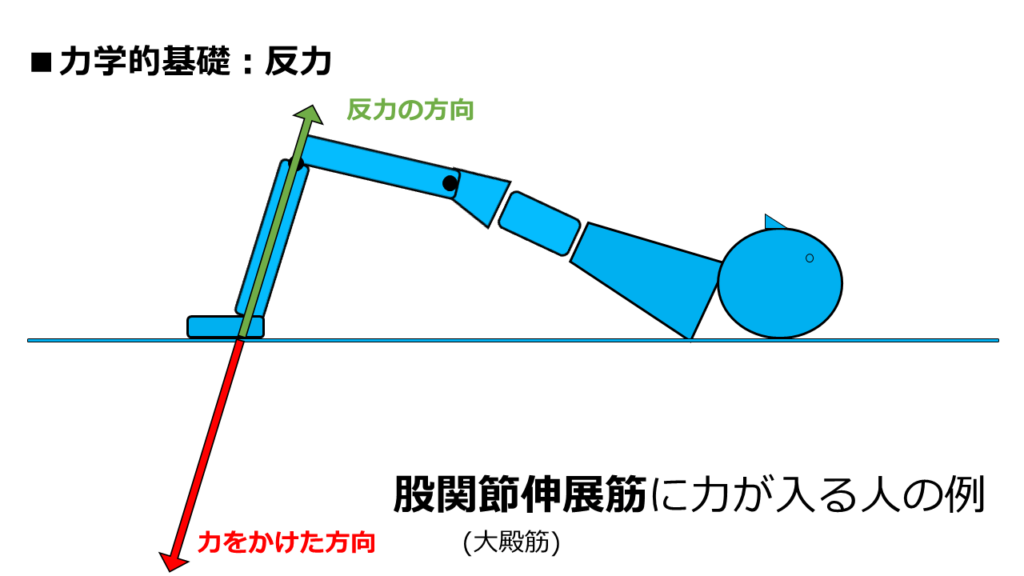

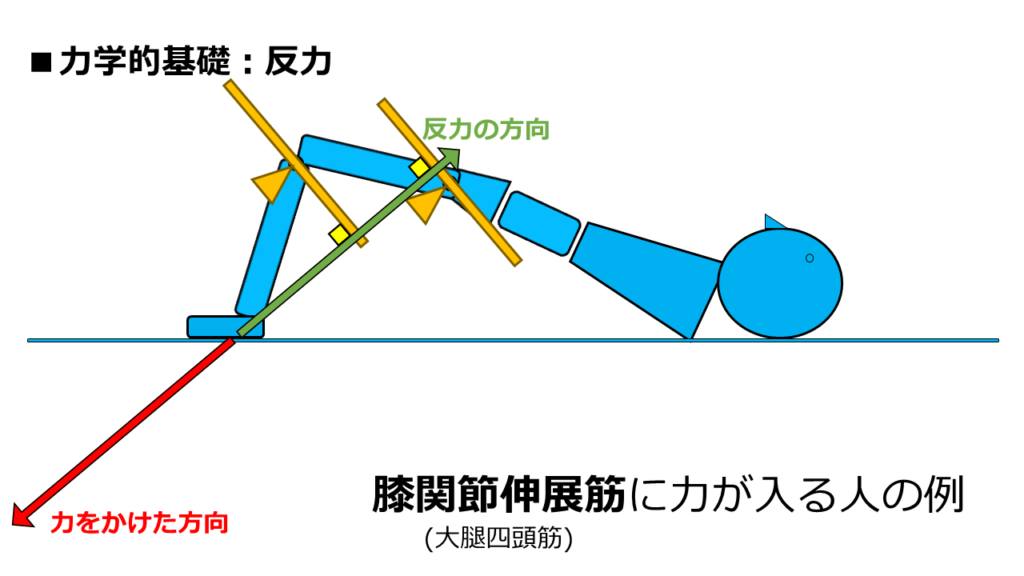

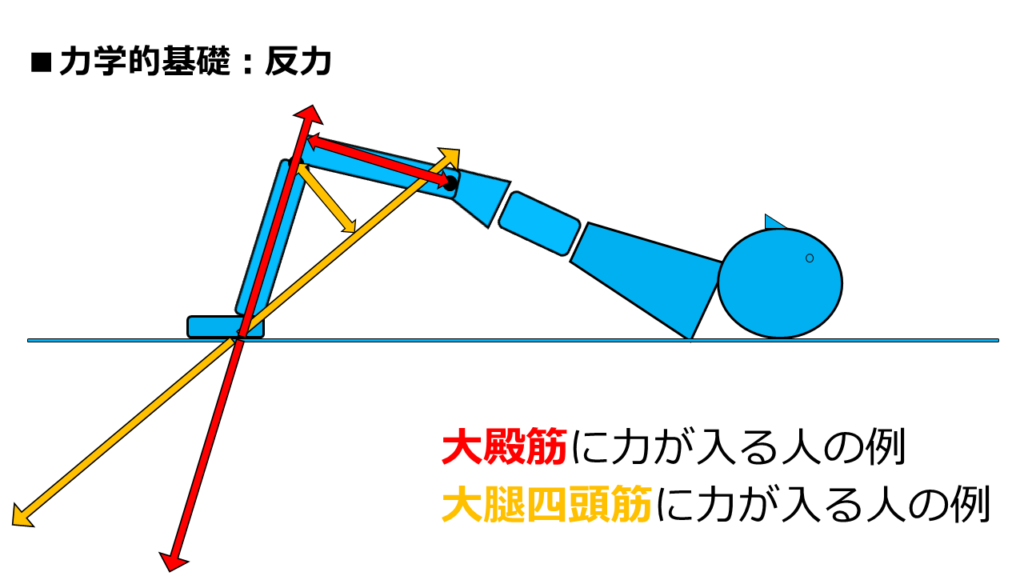

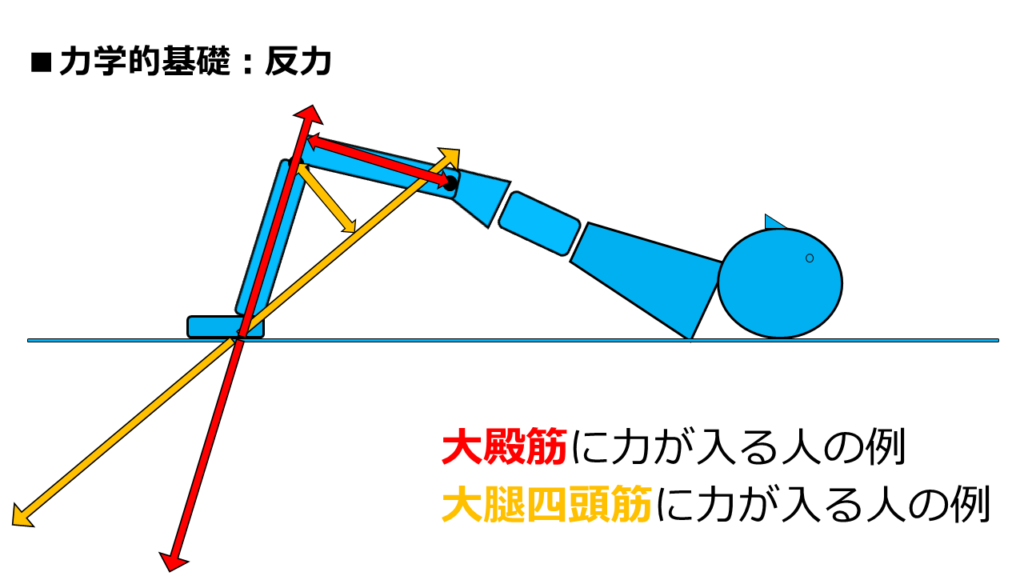

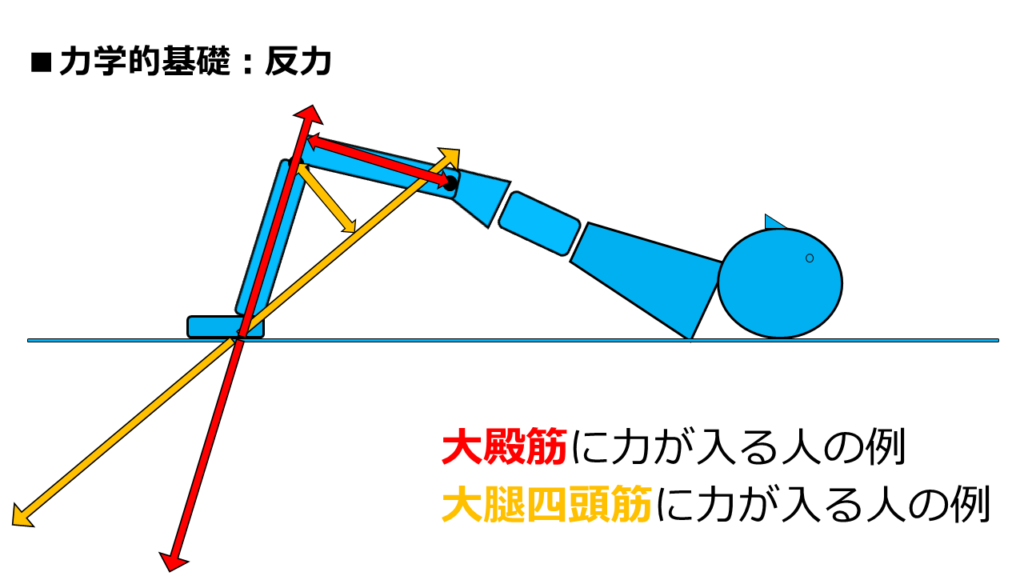

股関節伸展筋に力が入る場合

大腿四頭筋に力が入る場合

この図が答えです。

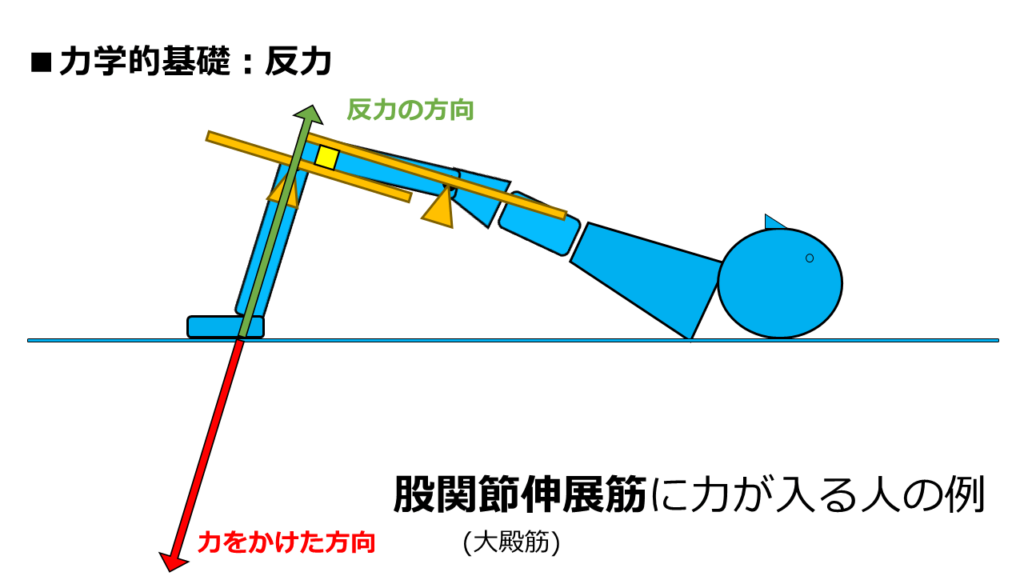

まずは、大殿筋に力が入る場合で考え可ましょう。

しっかりと大殿筋に力が入る場合は、「赤矢印方向」に向かって床を押しています。

赤矢印方向に向かって地面を押した結果、「緑矢印の反力」が体に向かって返ってきます。

押した方向とは真逆に返ってくるのが「反力」でしたね。

赤矢印と緑矢印は、真逆の向きになっています。

ここからが重要です。

この反力が、体にどう影響するかを考えましょう。

反力は「外力」です。

体の外側から、体に向かって加わってきます。

では、緑矢印のような力が足裏から加わったら、体はどうなるでしょうか?

特に、下肢の関節への影響はどうなるでしょうか?

考え方は単純です。

「図のようなブリッジ体勢の時に、足裏を緑矢印方向に押された」と考えて下さい。

そんな力が足裏から加わった場合、どうなりそうですか?

特に、股関節にどのように影響しそうか想像してみて下さい。

反力は

股関節を屈曲させるように見えますか?

股関節を伸展させるように見えますか?

ざっくりとしたイメージで十分です。

少なくとも、股関節を伸展させるような力には見えませんよね。

大腿遠位端を下から押し上げようとする力なので、股関節を屈曲させるように見えます。

つまり、股関節を屈曲させようとする反力が、体に加わっている状態です。

では、このような反力に対して、体はどのように抵抗しなければなりませんか?

反力に抵抗できなければ、股関節は屈曲してしまいます。

股関節を屈曲させようとする反力に対して、抵抗できる力が必要です。

屈曲させる力に抵抗できるのは「伸展させる力」しかありません。

つまり、大殿筋が頑張って「股関節を伸展させる力」を作り出すことになります。

ここまでの考え方は、重力の影響を考える時と同じ手順です。

まずは「外力」を考える。

そして、外力に抵抗するために「人が頑張る力」を考える。

ここまでは「重力」も「反力」も同じです。

重力と唯一違うのが「力の向き」です。

重力は「必ず重心から真下方向」でした。

しかし、「反力」は方向が定まっていません。

どっちに向かって押したか?で、反力の向きは変わります。

重力の場合との違いはそれだけです。

では、外力に抵抗するために必要な力は、何から得られるかも復習しましょう。

重力の場合は「動的支持」と「静的支持」で考えましたね。

反力の場合も同じです。

では、ブリッジ運動中のはんりょくに抵抗できる「人が頑張る力」は何でしょうか?

「静的支持機構」はありそうですか?

ありませんよね。

ブリッジ運動中の反力に抵抗できるのは「動的支持だけ」です。

つまり、「筋力」でしか抵抗できないということです。

大殿筋の筋力によって、外力に抵抗することになります。

以上が「大殿筋に力が入る人」のやり方です。

では今度は、「大腿四頭筋に力が入ってしまう人」を考えてみましょう。

大腿四頭筋に力が入ってしまう人は、赤矢印の方向に床を押しています。

その結果、体に返ってくる反力は、緑矢印のようになります。

このような反力が、足裏から体にかかったとき、体はどうなりそうでしょうか?

図のような体勢の時に、緑方向に足裏を押されたと想像して下さい。

下肢関節は、どのように動かされそうですか?

イメージしてみて下さい。

こんな反力が足裏から加わってきたら、膝は屈曲させられそうに感じませんか?

実際、この反力は「膝関節を屈曲させる力」です。

このような「膝を曲げようとする反力」に抵抗するために必要な力は何でしょうか?

答えは、「膝を伸ばそうとする力」ですね。

当然、大腿四頭筋が頑張ります。

また、このような「膝を屈曲させようとする反力」に抵抗できる「静的支持機構」は存在しません。

つまり、動的支持 = 大腿四頭筋の頑張りだけでしか対応できません。

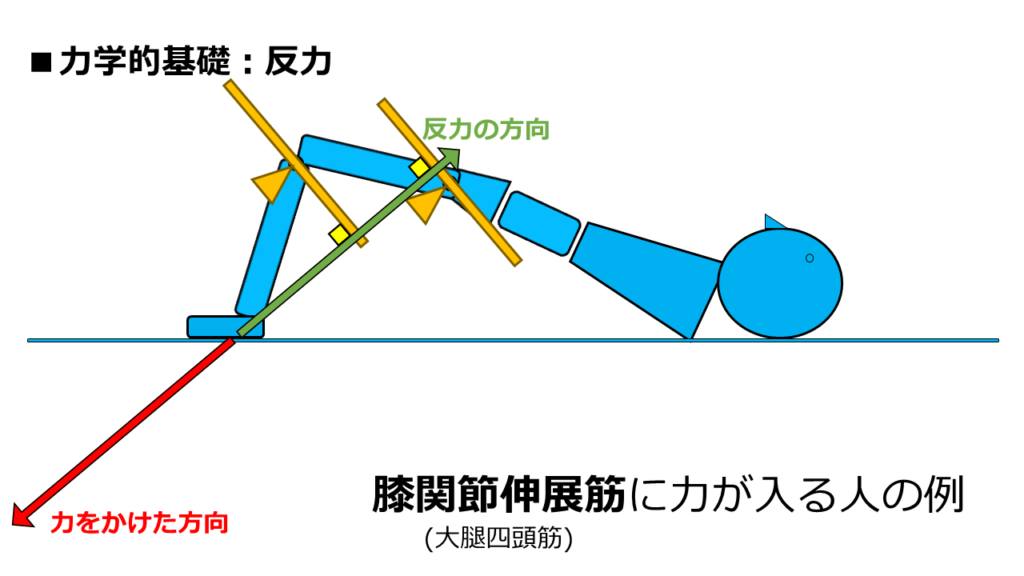

まずはイメージだけで解説しました。

では、ここからは「てこ」を用いて力学的に説明します。

重力のときと同じ手順で考えます。

復習ついでに手順をまとめると、以下の通りです。

① 負担を知りたい関節部分を支点にして「てこ」を作る。

② てこに「外力」を書き込む。

③ てこに「外力に抵抗できる力(人が頑張る力)」を書き込む。

④ 「外力に抵抗できる力(人が頑張る力)」を「動的支持」と「静的支持」で考えてみる。

反力も同じ手順です。

というわけで、関節部分に「てこ」を作っていきましょう。

こんな感じです。

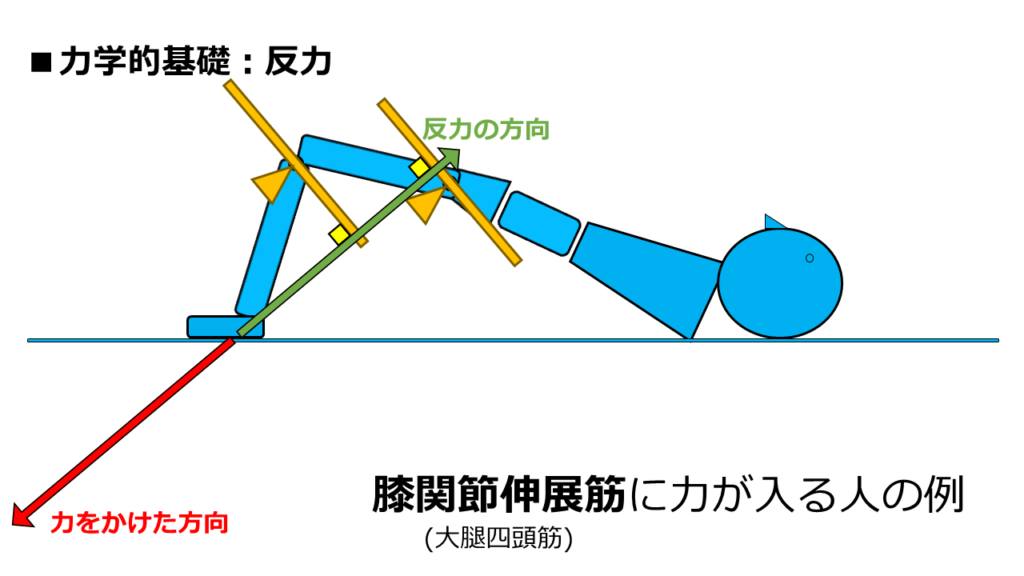

2つの「てこ」を書き入れました。

「膝が支点のオレンジ色のてこ」と「股関節が支点のオレンジ色のてこ」です。

「てこが傾いてるけど??」と思ったかもしれませんが、これで合っています。

「てこ」は「外力の矢印」と直角に交わるように書きます。

重力を考えるときは、「てこ」の書き入れが楽でした。

どんな時でも、床と水平になるように書いていれば完成でした。

しかし、力の向きが一定ではない「反力」の場合は、そうはいきません。

「てこ」の書き方のルールをもう一度。

外力と直角に交わるように、書かなければなりません。

重力の場合、外力は常に真下方向でした。

真下方向で定まっている重力に対して、直角に交わるようなテコを書けばよかったのです。

そのため、床と水平になるように「てこ」を設定すれば、自動的に「直角」に交わりました。

しかし、反力の向きは様々です。

図で示したように、反力と垂直に交わるようするには、てこを傾けなければなりません。

図中の黄色四角は、直角を示しています。

てこを設定できたら、あとは重力の場合と同じ手順です。

モーメントを考えましょう。

モーメントは「力×支点からの距離」です。

支点からの距離に応じて、モーメントは増幅もするし、減弱もします。

それでは、モーメントの観点で比較をします。

以下の「大腿四頭筋パターン」と「大殿筋パターン」を比較してみて下さい。

それぞれのパターンで「反力の向き」が異なるので、「てこの向き」も変わります。

再確認ですが、てこの向きは「外力に対して直角」です。

そして、今回大事なことは「モーメント」の比較です。

「てこの支点」と「緑矢印」までの距離を見比べて下さい。

膝支点からの距離は「大腿四頭筋パターン > 大殿筋パターン」です。

つまり、反力のモーメントは大腿四頭筋パターンのほうが増幅されています。

股関節からの距離は「大腿四頭筋パターン < 大殿筋パターン」です。

つまり、反力のモーメントは大殿筋パターンのほうが増幅されています。

まとめると、

大腿四頭筋パターン「膝へのモーメントは増幅・股関節へのモーメントは減弱」

大殿筋パターン「膝へのモーメントは減弱・股関節へのモーメントは増幅」

ということです。

それぞれの特徴だけを抽出して、1枚の図にまとめると以下のとおりです。

1枚のスライドで、それぞれの場合を同時に比較します。

テコを無くして、支点からの距離だけを示しています。

赤が大殿筋パターン、オレンジが大腿四頭筋パターンです。

同時に比べてみると、違いが一目瞭然ですね。

大殿筋パターンは、股関節軸からの距離が離れています。

大腿四頭筋パターンは、膝関節軸からの距離が離れています。

運動軸からの距離が離れるほど、てこを回転させる力は増幅します。

この運動軸からの距離を、専門用語では「モーメントアーム」と言います。

モーメントアームが長いほど力は増幅する、と言うことができます。

もう一度、股関節軸からの距離を見比べてみましょう。

大殿筋パターンの方が、股関節運動軸からの距離が離れています。

つまり、大殿筋パターンの場合、「反力が股関節を屈曲させようとする力が増幅」しています。

増幅した外力に抵抗しなければならないので、大殿筋は頑張ります。

では、膝関節を見比べてみましょう。

大腿四頭筋パターンの方が、膝関節運動軸からの距離が離れています。

つまり、大腿四頭筋パターンの場合、「反力が膝を屈曲させようとする力が増幅」しています。

増幅した外力に抵抗しなければならないので、大腿四頭筋は頑張ります。

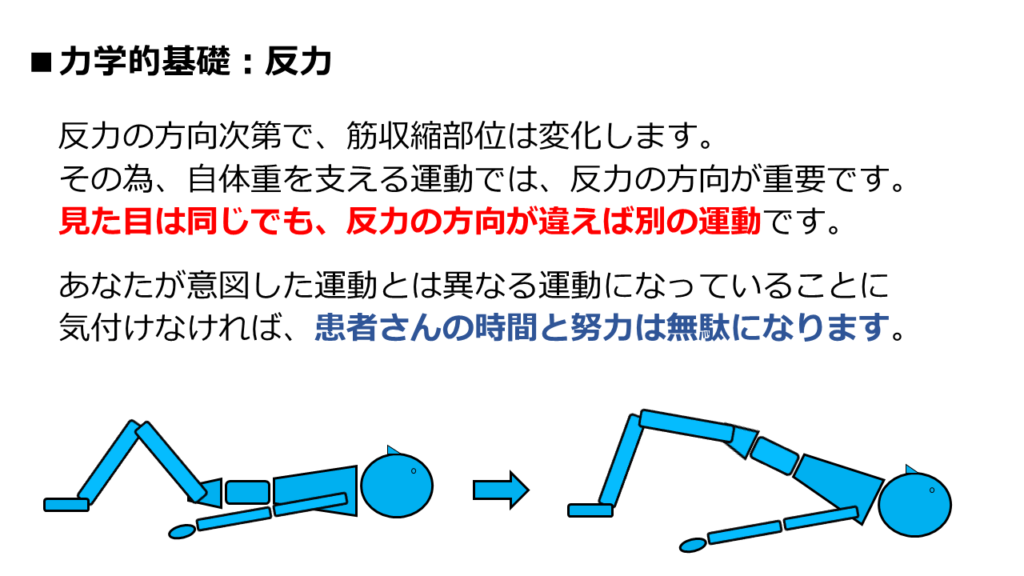

このように、どの筋肉が頑張るかは、反力の違いによるものです。

足を置く位置を変えることで、反力の向きが変わることはあると思います。

しかし、それは偶然の結果です。

足を置く位置を変えても、床を押す方向が変わらなければ、収縮する筋肉は変わりません。

運動で賦活したい筋に刺激を入力するには「反力」のコントロールが重要です。

上記のとおり、反力の方向次第で筋収縮部位は変化します。

患者さんの時間と努力を無駄にしないためにも、反力を意識して下さい。

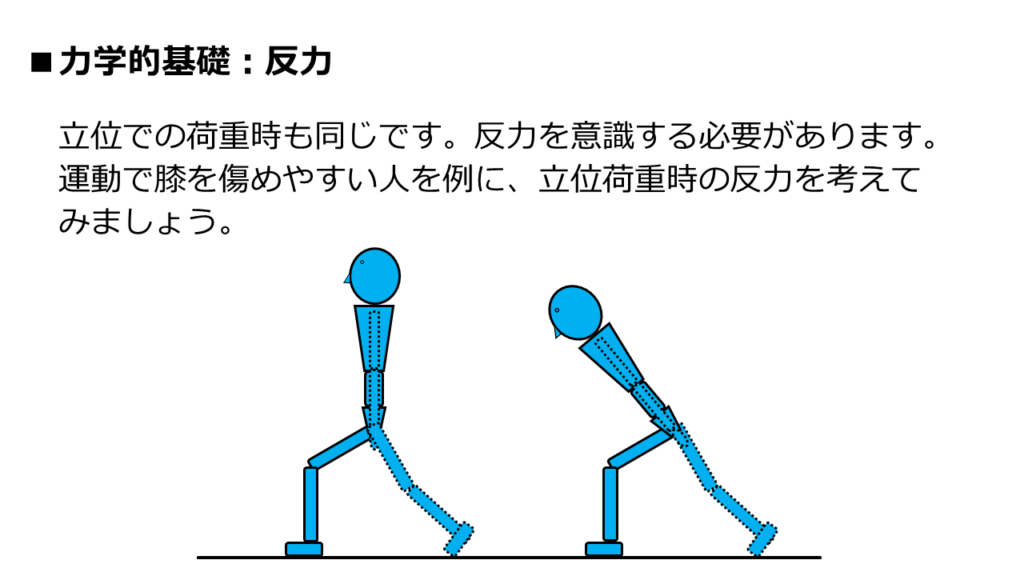

そして、このような反力の考え方は立位でも同じです。

図で示した2パターンの支え方のうち、どちらが膝を痛めやすいパターンでしょうか?

どのように地面に力を加えたら、反力による膝への負担が増えそうですか?

まずは何となくでもいいので、想像してみて下さい。

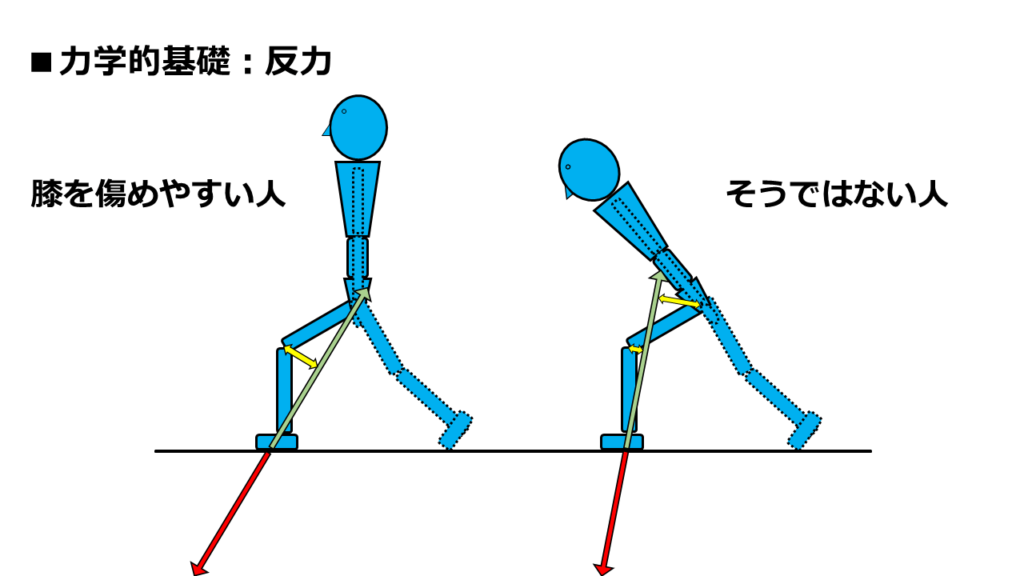

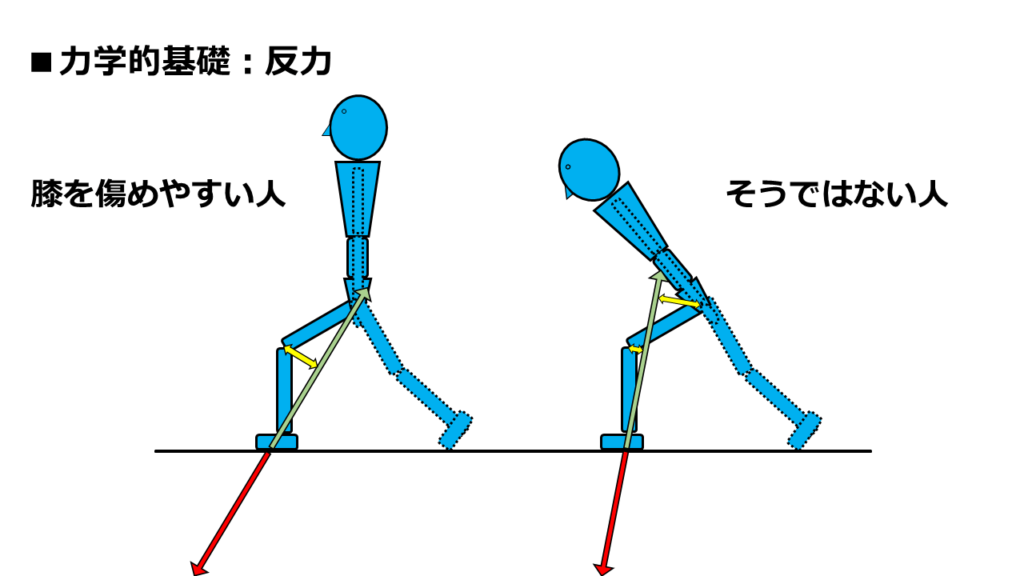

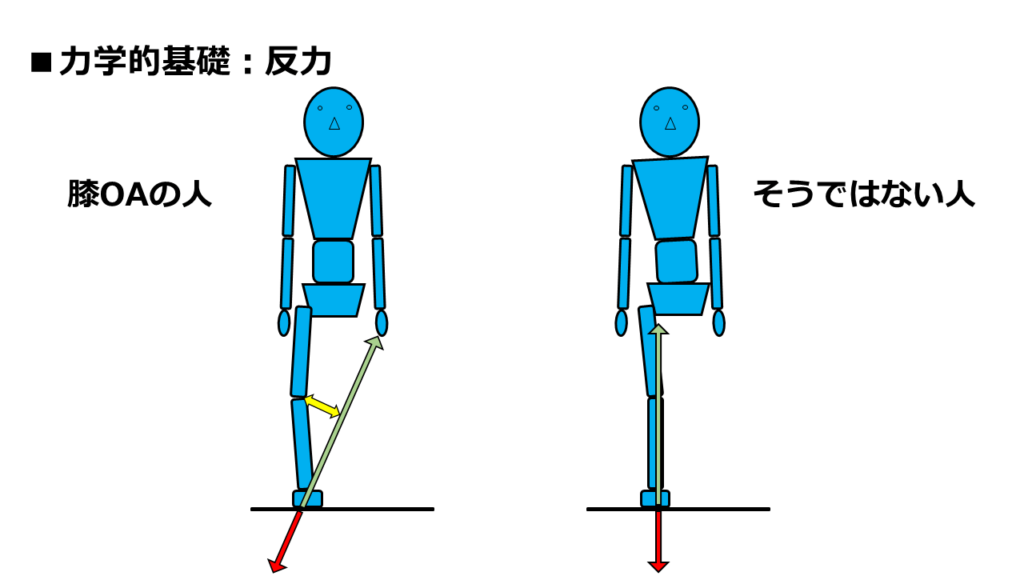

正解は、左が膝を痛めやすい人、右はそうではない人です。

赤矢印が「地面に向かって加えた力の方向」です。

緑矢印は、地面から返ってきた「反力の方向」です。

では、膝を傷めやすい人の例から見てみましょう。

緑矢印と関節軸の距離に注目してください。

まず、膝関節軸からの距離はどうでしょうか?

膝を痛めやすい人のほうが、膝軸からの距離が離れていますね。

力×距離の「距離」が長くなり、膝への反力の影響が「増幅している」と考えられます。

つまり、「膝を屈曲させようとする外力が増幅している状態」です。

では、股関節軸からの距離はどうでしょうか?

膝を痛めやすい人の場合、緑矢印と股関節運動軸とほぼ重なっています。

と言うことは、てこの支点部分を押しているような状態です。

テコの支点部分にいくら力を加えても、てこは回転しません。

つまり、左のパターンの反力は、股関節に設定したてこを「回転させない」ということです。

つまり、「股関節を屈曲も伸展もさせない外力になっている状態」です。

以上をもとめて、「膝を傷めやすい人の反力の特徴」を短くまとめます。

「膝関節を強く屈曲させるけれど、股関節には影響しない反力」です。

この反力に抵抗して、体を支えなければなりません。

そうすると、支え方は以下のようになります。

「膝伸展力を強めて、股関節はほとんど使わない支え方」です。

このような場合、体を支えるための仕事量は「膝 >股関節」となりやすいです。

ではここからは、膝を傷めづらい支え方の場合を考えてみましょう。

まず、股関節運動軸との距離が離れていますね。

つまり、「股関節を屈曲させようとする外力が増幅している状態」です。

一方、膝関節運動軸との距離は短いです。

つまり、「膝関節を屈曲させようとする外力は減弱している状態」です。

膝への負担が少ない人の反力の特徴を短くまとめると、

「股関節を強く屈曲させて、膝関節を弱めに屈曲させる反力」です。

この反力に抵抗して、体を支えなければなりません。

すると、支え方は以下のようになります。

「股関節伸展力を強めて、膝関節伸展力は少し頑張る程度の支え方」です。

このような場合、体を支える為の仕事量は「膝< 股関節」となりやすいです。

膝を傷めやすいパターンとは逆ですね。

ここまでの要点だけをまとめると、以下のような感じです。

膝を傷めやすいパターン

「反力:膝関節を強く屈曲させるけれど股関節には影響しない」

「支え方:膝関節伸展運動のみ」

膝を傷めづらいパターン

「反力:股関節を強く屈曲させて、膝関節を弱めに屈曲させる」

「支え方:しっかりした股関節伸展運動とわずかな膝伸展運動」

「膝への負担」を考えた時、両者の差は明確です。

膝を傷めやすい人は「膝を酷使している支え方」と言えます。

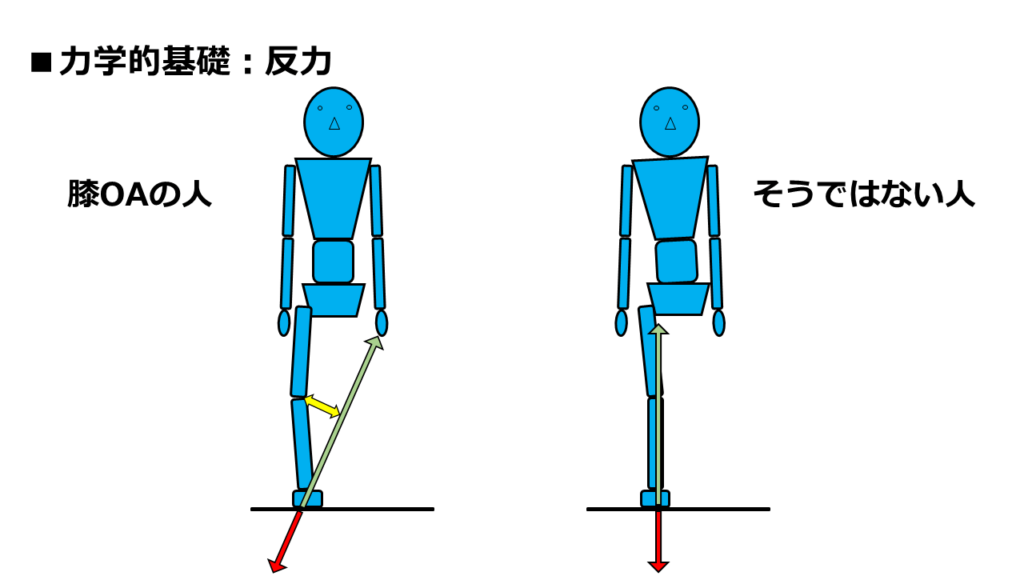

では、別の立位の例で考え方を確認してみましょう。

上の図は、「膝OAの人」と「そうではない人」の歩行立脚時の反力の比較です。

膝OAは、主に膝内側の関節軟骨の摩耗が顕著です。

ということは、膝内側に「異常な内力」がかかっていることが断定できます。

内力が加わっていないのに、関節軟骨が摩耗していくことなんて無いからです。

摩耗しているということは、必ず「圧迫」と「摩擦」の内力が加わっています。

膝内側だけに「圧迫・摩耗の内力」が生じている。

そんな内力は、必ず「外力」によって生み出されます。

その外力は何か?

答えは「反力」です。

図のような反力が体に加わってきたとき、膝は「内反」させられます。

すなわち、膝内側の圧迫が強まります。

こんな反力が加わったまま歩く。

強い圧迫が加わったまま、さらに摩擦も加わるイメージはできますか?

特に踵接地から立脚中期までの期間で、それは顕著かもしれません。

ちなみに、膝OAの患者さんの歩容は、横移動(横ブレ)が目立ちませんか?

横ブレした動きでの初期接地には、図の「赤矢印」のような力が地面に加わっています。

その結果、返ってくる反力は、図の「緑矢印」のような向きになります。

この力を受け止めながら、歩かないといけない。

それが、膝内側に「圧迫」と「摩擦」を増やしてしまう要因です。

こんな歩き方を何十年、歩行回数にして数千万回も繰り返せば、誰だって軟骨が摩耗します。

一方、標準的な歩容であれば、「異常な力」が加わり続けるような状況ではありません。

膝に対する反力の影響を見比べてみてください。

違いは一目瞭然です。

と言うわけで、反力の扱い方のイメージはできましたでしょうか?

反力の扱い方について解説してきました。

反力に抵抗するために、

患者さんの体・あなたの体は頑張り続けていることを忘れないでください。

反力が増幅されて「異常な外力」となった場合、運動器疾患のリスクは高まります。

「運動器疾患の根本原因:異常な外力」を改善するために、反力を意識してください。

そして、より質の高い運動療法・動作指導のためにも、反力を意識してください。

ここまでのまとめ

では、最後に「基本の流れ」に戻りましょう。

反力は「運動器疾患の根本原因」です。

反力が患部に悪影響をもたらしている場合、反力を適正化しなければ治癒が遅れます。

いつまでたっても、患部は治りません。

もし仮に、反力を無視して改善したとしても、以下のような治り方かもしれません。

痛みによる活動量減少によって、反力が発生する機会が減った。

その結果、自然と患部への負担が減ったので、治ることができた。

要するに「動いていなかったから治っただけ」ということです。

痛みのある期間は活動が控えめになるので、歩く機会は減少します。

ましてや、大きな反力がかかってしまうダイナミックな動作なんて、絶対にしません。

その結果、反力が発生する場面は減少します。

さらに、非患側に頼って患側への荷重を減らしたりもするので、反力が小さくもなります。

疼痛回避の代償的動作により、

反力の発生頻度が減るし、反力の強さも弱くなる。

このようにして根本原因が減れば、患部は自然治癒で治ることが可能になります。

しかし、こんな治り方でいいでしょうか?

この患者さんは、動作を控えめにしていたから反力が減って、自然治癒で治っただけです。

元の活動を再開すれば、再び「異常な反力」が加わり始めます。

つまり、再発リスクを抱えたままの状態ということです。

考え方は人それぞれかもしれませんが、

僕としては、患者さんが同じ疾患で再来院することがないようにしたいです。

なので、「反力修正」を意識したリハビリを心がけます。

反力についての解説は以上となります。

今はまだ完全な理解ではなくても大丈夫です。

これからの毎日、まずは反力の存在を意識して、リハビリに取り組み続けて下さい。

「この場合はどう考えれば?」ということも、たくさん経験すると思います。

でも、落ち着いて考えてみましょう。

アクシデント的なものが原因でなければ、ほとんどの疾患には「外力」が関係しています。

つまり、「重力」「反力」による悪影響が存在しています。

まずは、姿勢や動作を見ながら、関節を支点とした「てこ」を想像してみて下さい。

患者さんの前で答えが出せなくても、仕事が終わってから振り返ってみて下さい。

患者さんの前であせらなくても、あとから考えれば十分です。

最終目標は「できるようになること」ですが、

まずはじめは、はっきりわからなくても「意識すること」「考えてみること」が重要です。

いきなり完璧を求めず、まずは「とにかく始めてみる」で十分です。

力学に基づいて「標準レベルのリハビリを安定的に提供すること」

それは、誰にでも可能です。

日々実践しながら精度を上げていきましょう。

ちなみに余談ですが、

根本原因解決のためには「重力・反力を修正する」ということを何度もお伝えしました。

僕の場合は、全て「運動療法」「動作指導」「姿勢指導」で対応しています。

僕が運動療法で意識している改善ポイントをいくつか紹介するなら、

筋出力改善・可動性改善・運動制御方法改善・ボディイメージ改善などです。

これらの改善ポイントを意識しながら、

患者さんの現状と理想を1つ1つ比較し、足りない身体能力を改善していく。

それだけです。

運動療法でやること自体は、単純なことの積み重ねです。

しかし、小さな積み重ねを結果に繋げるためには、考えるべきことが沢山あります。

運動療法の考え方については、別の講座を用意して解説しております。

ホームページまたはTwitterなどで案内を行っておりますので、ご参照いただけたらと思います。

WebもTwitterも「運動器リハ基礎講座」で検索すれば出てきます。

ご興味がありましたら、ぜひともご参加ください。

それでは、反力の解説は終了です。

そして、「評価の基本」の重要ポイントはすべて解説しました。

ここまでの講義、かなり頑張って理解しようとしてくださったと思います。

お疲れさまでした。

力学は苦手意識が強い分野だったと思います。

今までは避けていたことかもしれません。

でも、これからは無視しないでください。

今までやっていなかったことを、これから毎日積み重ねていくことは大変です。

でも、「どんな世界でも通用するリハビリの土台」を、あなたには作り上げてほしいです。

だから、これからも「力学」を意識しつづけて下さい。

一番大変なのは「変化し始めるとき」です。

つまり、頑張り始めの時期である「今」が、いちばん辛くて大変なはずです。

だから、いきなり「完璧」を目指さないでください。

余計に辛くなります。

これからの1ヶ月間は、力学の存在を意識しつづけるだけでいいです。

正しくできるかどうかではなく、臨床で意識しつづけることだけに集中して下さい。

では、次回が最終回です。

ここまでの解説で、多くのことをお伝えしてきました。

もしかしたら、頭の中での整理が追い付いていないかもしれません。

そこで最終回は、お伝えしてきたことすべての「整理整頓」です。

新しい知識は出てきませんので、安心して下さい。

頭の中を綺麗に片づけて、臨床をシンプルにとらえられるようにしていきましょう。

最終回もよろしくお願いします。

STEP9の動画はこちら

コメント