今回が最終回です。

ここまでの重要ポイントを、しっかりと整理整頓しましょう。

はじめに、「各種評価の目的」についてお伝えします。

とは言っても、新しく覚えることは何もないです。

今までにお伝えしてきたことを、改めて再確認するだけです。

「あ~、そんなこと言ってたな~」くらいのノリでお読みください。

そして、何度も繰り返し申し上げていますが、

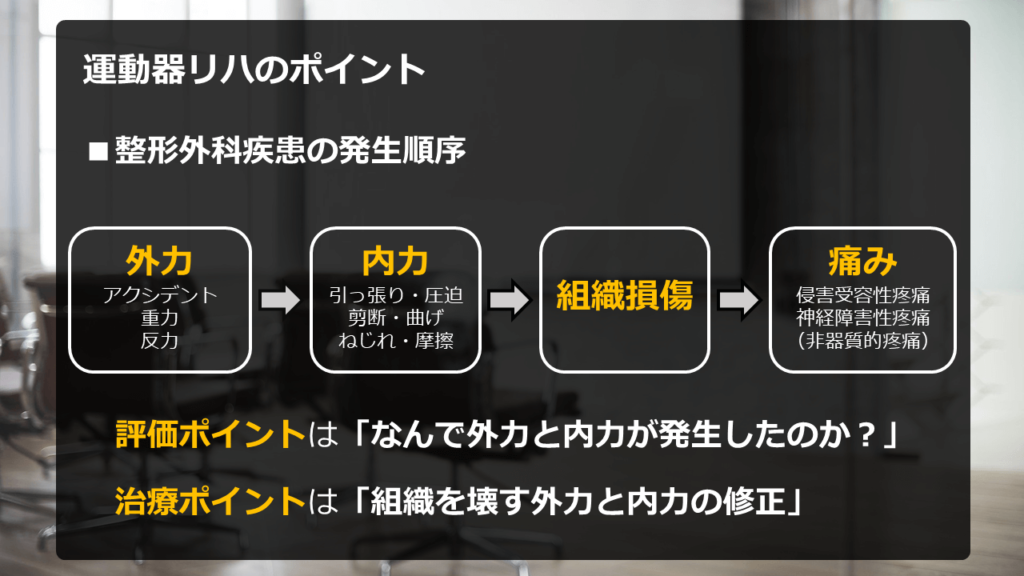

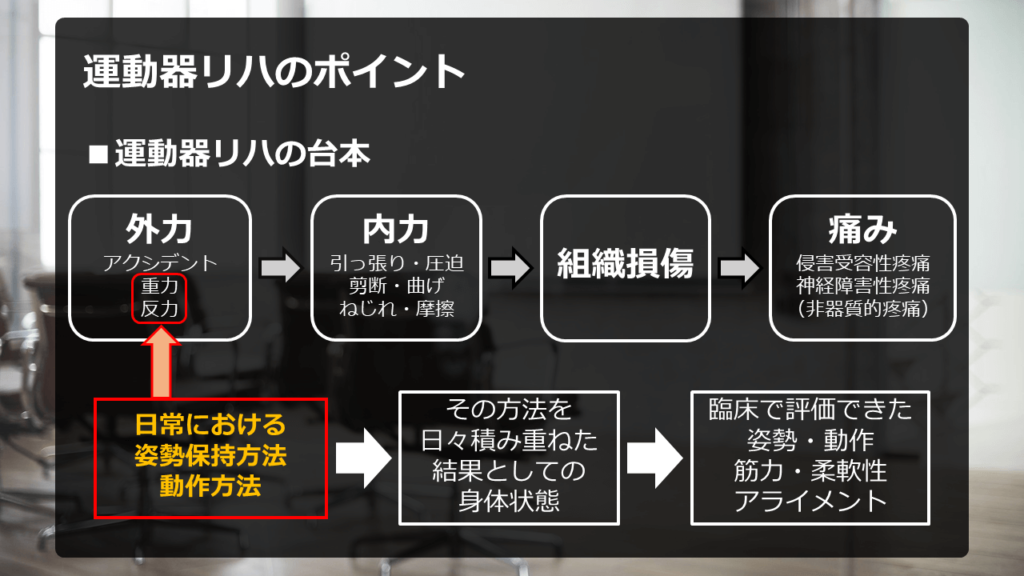

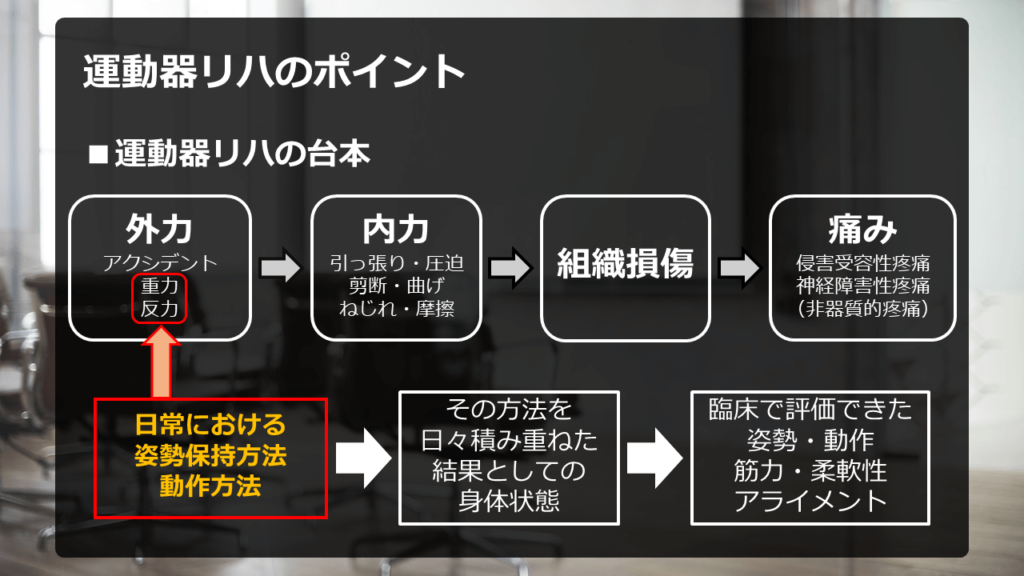

以下の「基本の流れ」を再認識して下さい。

では、「各種評価の目的と意義」についてお伝えします。

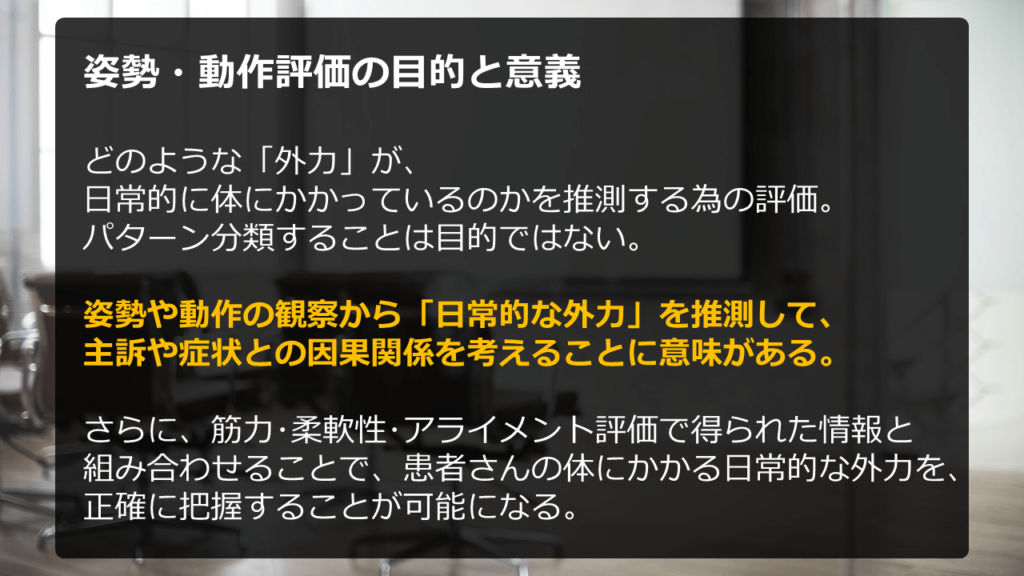

まずは、「姿勢・動作評価の目的と意義」です。

姿勢・動作評価の目的と意義、それは単純です。

どのような「外力」が、日常的に体にかかっているのかを推測するためです。

姿勢評価には、カイホロードシス・スウェイバックなど、様々な分類があります。

動作評価にも、様々なパターン分類やスクリーニングテストがあります。

典型的な代償動作もパターン化されています。

しかし、姿勢評価・動作評価の目的は、それらのパターンに分類することではありません。

これらの評価で最重要となることは、

「その姿勢や動作を選択することで、患者さんの体にかかる重力や反力はどうなるか?」です。

要するに、次のスライドのようなイメージです。

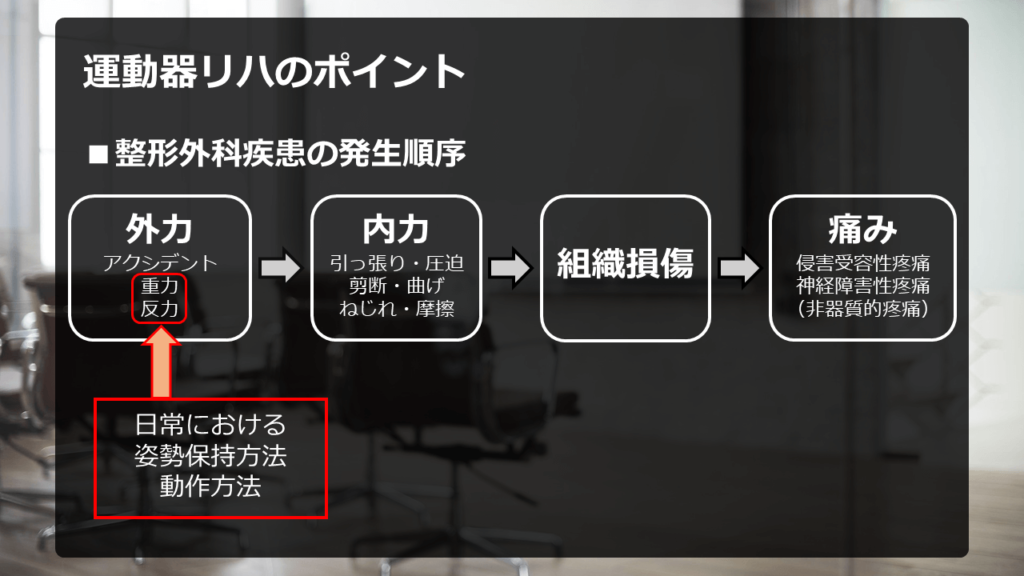

患者さんの「日常の姿勢や動作」に応じて、「外力(重力・反力)の大きさ」は決定されます。

その理由は、「重力」「反力」の解説でお伝えした通りです。

「姿勢・動作」と「重力・反力」の関係性がイメージしづらい場合、

もう一度、STEP4~STEP9までを復習してみて下さい。

一度ご覧になっていれば、2倍速で視聴しても理解できると思います。

「重力・反力の影響」は、「日常の姿勢や動作」で決定される。

この事実を踏まえて、姿勢・動作評価でやるべきこと。

それは以下のとおりです。

患者さんは

「どのような重力・反力に抵抗して、姿勢を保持しつづけているのか?」

「どのような重力・反力に抵抗して、動作をしているのか?」

これらを徹底的に考えて下さい。

そして、その際のチェックポイントは、以下のとおりです。

過去の動画でも確認したことの再確認です。

「標準姿勢と比べて、患部への重力のモーメントが増幅していないか?」

「動作時・運動時において、患部への反力のモーメントが増幅していないか?」

「外力(重力・反力)に抵抗する手段として、過度に動的支持に依存している可能性はないか?」

「外力(重力・反力)に抵抗する手段として、過度に静的支持に依存している可能性はないか?」

これらを考慮した上で、症状との関係性を考えます。

その際は、台本の「外力⇒内力⇒組織損傷⇒痛み」の流れを利用します。

そして、ひと手間かけて、姿勢・動作評価の確実性を高めましょう。

姿勢や動作を観察するだけでは、「勘違い」もあり得るからです。

姿勢や動作の観察をした時の「見た目の印象」が勘違いだったら、その仮説は理論破綻してしまいます。

「見た目の印象」と「事実」が合っているかどうかを確認する。

なにをすべきだったか、覚えていますか?

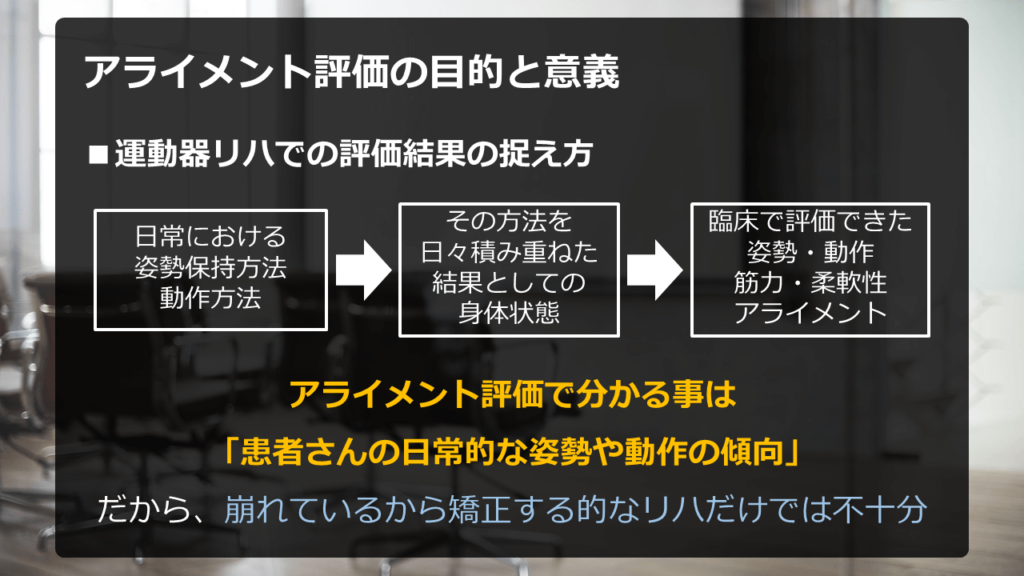

答えは「筋力・柔軟性・アライメントなどの検査・測定を行う」です。

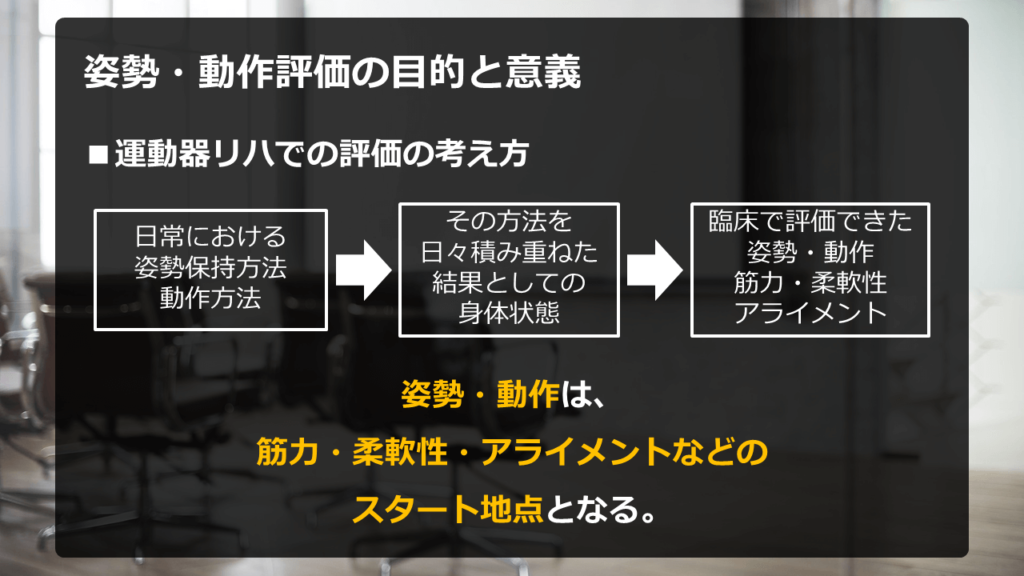

なぜなら、「日常的な姿勢や動作の積み重ねで、体は作り上げられているから」です。

筋力も柔軟性もアライメントも、日々の姿勢や動作の積み重ねで出来上がります。

動的支持に依存し過ぎれば、筋緊張が高まる。

動的支持に依存し過ぎれば、柔軟性は低下する。

逆に、

静的支持に依存し過ぎれば、組織変性・変形が生じる。

静的支持に依存し過ぎれば、筋力が衰える。

こんな話をしましたね。

姿勢や動作に応じて、体へと加わる「外力」は変化します。

その外力に対して、どのように体を支えるか?

その外力に対して、どのように動作を遂行するか?

患者さんが選んだ姿勢保持方法・動作遂行方法手段に応じて、体は作られていきます。

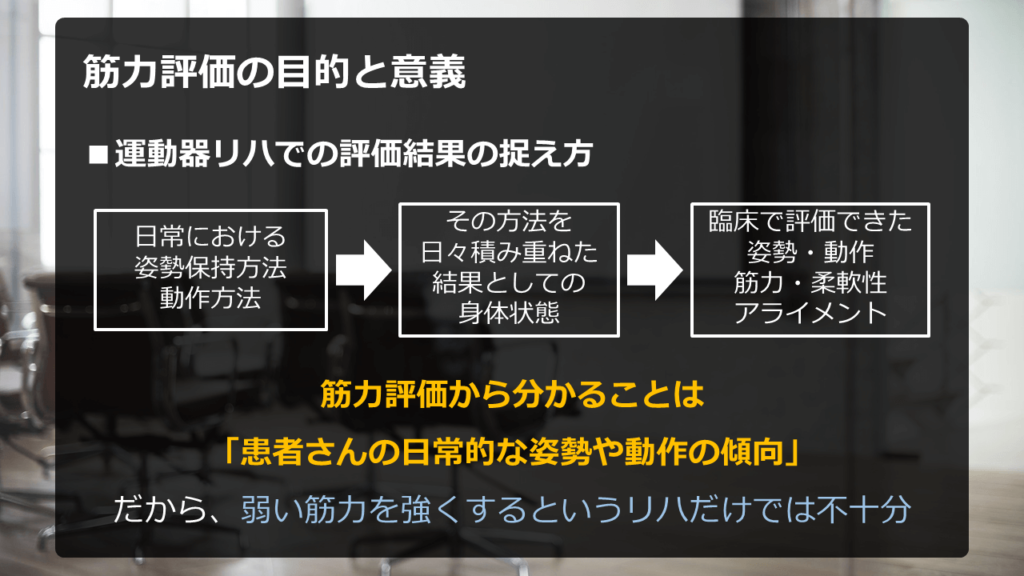

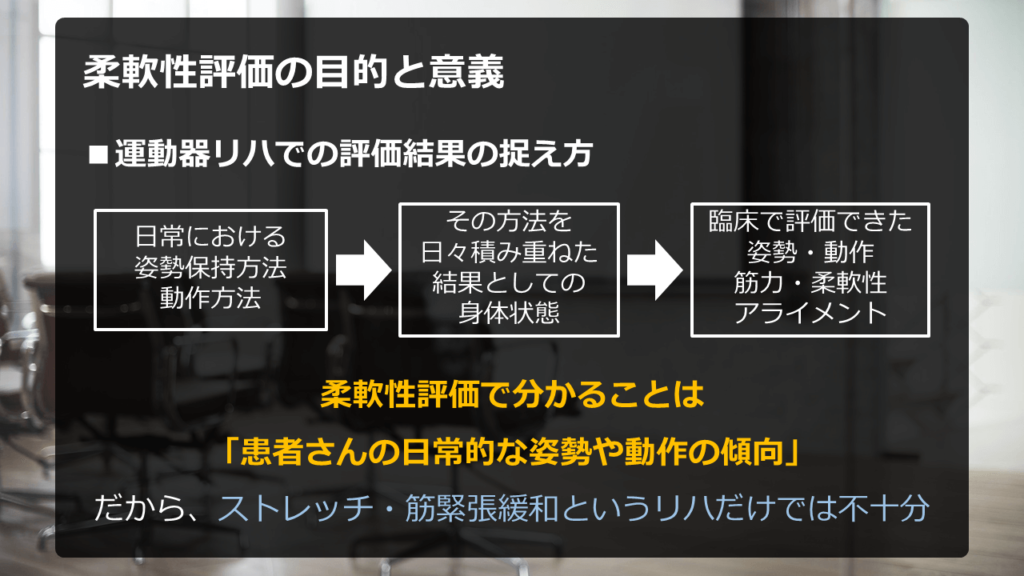

つまり、「筋力」「柔軟性」「アライメント」などは、毎日の「姿勢・動作」の結果です。

このスライドに示した繋がりは、ご理解頂けますか?

では、臨床での評価手順がイメージできるように、姿勢・動作評価の流れをご紹介します。

まず、姿勢や動作を観察します。

「こんな姿勢や動作だったら、重力や反力の影響はこんな感じだろうなぁ」と推測します。

STEP4で確認した積み木のバランスのように、「見た目の印象」を感じ取ってみて下さい。

ざっくりとした感じで十分です。

「こんな姿勢ってことは、こんな感じで重力に抵抗していそう。」

「こんな動作ってことは、こんな感じで反力に抵抗していそう」

「ここは弱いかもなぁ」

「こっちは硬いかもなぁ」

「ここはアライメント崩れているかもなぁ」

こんな程度で十分です。

そして、見た目の印象からざっくりと情報を得たところで、確認作業です。

姿勢観察・動作観察という「見た目の印象」が、間違っていないかを確認していきます。

その確認作業は「筋力・柔軟性・アライメントなどの検査・測定」です。

各要素を実際に検査・測定して、自分の予測が正しいかどうか、答え合わせをしていきます。

使い過ぎている部位 = 伸張性低下・過緊張・顕著な筋力低下は無い

使わなさ過ぎている部位 = 弱い・顕著な過緊張状態では無い

アライメントが崩れている部位 = 標準とは異なる方向から外力が加わっている

筋力・柔軟性・アライメントの検査・測定で得られた情報が、

姿勢観察・動作観察で感じた「弱そう」「硬そう」「ズレてそう」と一致したら、

姿勢観察・動作観察は完璧だったと言えます。

もしも「姿勢観察・動作観察での予測」と「検査・測定の結果」が大きく乖離していたら、姿勢や動作を見直してみて下さい。

筋力・柔軟性・アライメントの検査・測定をし直すのではなく、姿勢や動作を再観察します。

なぜなら、姿勢・動作観察による「見た目の印象」が間違っていた可能性が高いからです。

姿勢や動作という「見た目の印象」は、どうしても主観が入りやすいです。

一方、筋力や柔軟性やアライメントの検査・測定は、主観が入り込む余地が少ないです。

なので、主観が入り込む余地が少ないほうを信頼して下さい。

だから、姿勢観察や動作観察を見直したほうが良いと言えます。

文章にすると単純な流れですが、実践で慣れるまではややこしく感じると思います。

でも、心折れずにトライし続けて欲しいです。

ちなみに、リハビリの初回1回目だけで、全てを完璧に完了させようと思わないで下さい。

考え方に慣れるまでは、初回だけで完了させるのは無理だと思います。

正直に言って、

考え方に慣れていても、初回評価だけで全てを正確に把握することは難しいです。

何回かのリハビリを通じて、全体像を完成させてみて下さい。

焦らずに、少しずつ、試行錯誤を重ねながらで大丈夫です。

試行錯誤の期間中も、着眼点をずらさずに実践し続けることが重要です。

姿勢・動作評価の流れをもう一度確認します。

- 姿勢・動作観察を通じて、患者さんの「日常的な姿勢や動作の傾向」を想像します。

- そんな姿勢や動作で過ごしていたら、どんな外力が体にかかっているかを推測します。てこの支点(運動軸)と外力(重力・反力の影響)が離れるほど、外力によるモーメントは大きくなります。

- その外力に対して、患者さんはどのように抵抗しているかを推測します。

動的支持・静的支持の観点で考えてみましょう。 - 筋力・柔軟性・アライメントなどの検査も行って、①~③の推測が合っているかを確かめます。

- 推測と検査結果の辻褄が合えば、患部への「異常な内力が何なのか?」を考えます。

- 患部への「異常な内力」が取り除けそうな場合、即時効果が期待できるので治療介入します。

- 即時効果を出せても出せなくても、異常な内力が発生する根本原因=「異常な外力」を正します。

つまり、姿勢や動作を修正して、「異常な外力」を標準レベルに近づけます。

姿勢を改善すれば、重心のズレが減り、重力によるモーメントは減弱します。

動作を改善すれば、反力によるモーメントは減弱します。

重力・反力による強い負担が減弱することで、患部への「異常な内力」も減弱します。

さらには、「動的支持」「静的支持」の偏りも改善できたら、完璧です。

以上が具体的な評価から治療までの流れです。

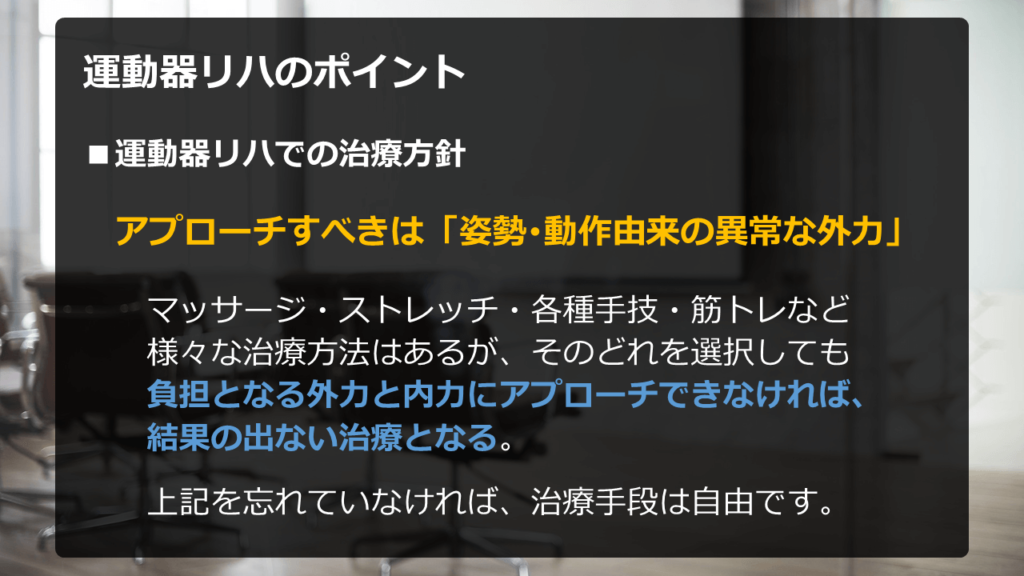

そして、「運動器リハの根本的問題点」を明確にしておきましょう。

運動器リハの根本的問題点は「姿勢の異常」「動作の異常」です。

もう一度言います。

運動器疾患の根本的問題点は「患者さんの日常的な姿勢の異常・日常的な動作の異常」です。

姿勢や動作の異常が、「毎日の異常な外力」に繋がります。

そして、「毎日の異常な内力」を引き起こします。

その結果、「組織損傷&痛み発生」へと発展してしまいます。

つまり、運動器疾患の根本原因は「異常な姿勢」「異常な動作」です。

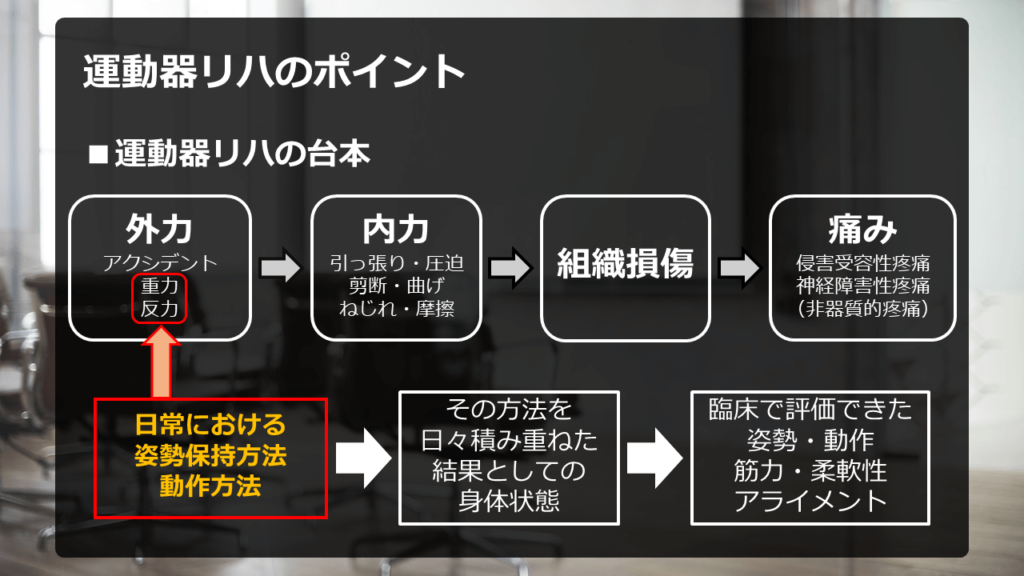

一連の流れで示すと、

「姿勢・動作の異常」⇒「異常な外力発生」⇒「異常な内力発生」⇒「組織損傷」⇒「痛み」です。

これが運動器リハの土台です。

そして、すべての因果関係を1枚の図で説明します。

「運動器リハの台本」です。

以下のスライドをご覧になってください。

この図に示した流れと、今までの解説は繋がりましたか?

「まだピンとこない…」という感じでも大丈夫です。

次のスライドでも説明します。

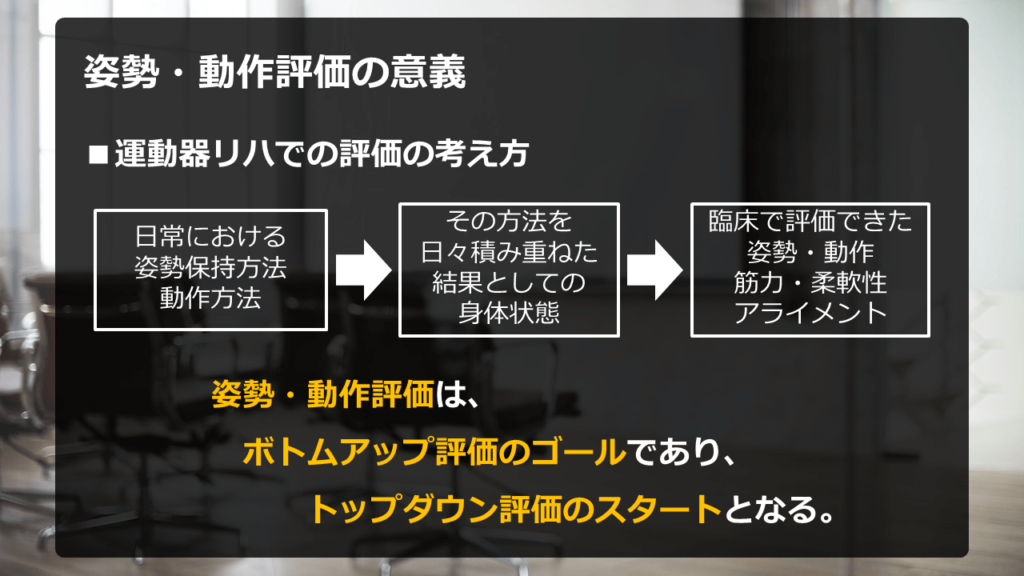

ボトムアップ評価・トップダウン評価

こんな言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?

トップダウン評価のほうが、洗練された評価という印象があるかもしれません。

それに対して、

学生はボトムアップ評価で1つ1つ丁寧に、、、みたいな印象があるかもしれません。

こんな先入観があると、トップダウンの方が優れた方法という印象かもしれませんね。

しかし、そこに優劣はありません。

状況によって使い分けるだけです。

トップダウン評価もボトムアップ評価も、どちらも必要で、どちらも重要です。

そして、姿勢・動作評価は

「ボトムアップ評価のゴール」であり、「トップダウン評価のスタート」です。

この考え方について説明しますね。

そもそも、ボトムアップ評価とは以下のような評価方法です。

「部位ごとに分けて情報を取り出して、その1つ1つを積み重ねて全体像を作り上げる評価」

そんなボトムアップ評価のゴールが「姿勢・動作」です。

どういうことかと言うと、以下のようなイメージです。

まず、筋力や柔軟性やアライメントなど、体の部位ごとに分けて検査・測定をします。

そして、それぞれの検査結果を組み合わせれば、姿勢や動作は予測できるということです。

筋力・柔軟性・アライメント

これらは、「日々の姿勢と動作」によって作り上げられたものです。

○○が弱い、ということは日常的に使っていない。

□□が硬い、ということは日常的に使い過ぎている。

△△がズレている、ということは日常的に変な方向から力が加わっている。

こんな情報を全て組み合わせれば、

その人が「日常的にどんな姿勢なのか」「日常的にどんな動作なのか」が分かります。

ざっくり言えば、

「ここは沢山使っていて、ここは全然使っていない。」

「しかも、ここのアライメントはズレている。」

「ということは、普段こんな姿勢や動作をしているかもしれない。」

このように、部位ごとの検査・測定結果から、姿勢や動作を想像することができます。

これが「ボトムアップ評価」の流れです。

そして、ボトムアップ評価とは逆の手順である「トップダウン評価」の考え方は以下のとおりです。

最初に姿勢や動作を観察します。

「こんな姿勢や動作をしている。」

「ということは、普段ここを使って、ここは使っていないかもしれない。」

「ここのアライメントはズレているかもしれない。」

「じゃぁ、その予想が正しいかどうか、実際に検査・測定をしてみよう。」

これが「トップダウン評価」の流れです。

トップダウン評価は、「全体像から部分へと詰めていく評価」です。

「こんな姿勢や動作をしていれば、ここは使い過ぎているかもしれない」

「こんな姿勢や動作をしていれば、ここは使っていないかもしれない」

「こんな姿勢や動作をしていれば、ここのアライメントはズレているかもしれない」

このような予測は、「姿勢保持中の重力の影響」「動作中の反力の影響」を考えれば推測可能です。

そして、姿勢・動作観察が正しく行えていたかどうかは、筋力・柔軟性・アライメントを個別に検査・測定すれば分かります。

姿勢観察・動作観察から予想した「筋力低下・柔軟性低下・アライメント異常」などがあれば、患者さんの「日常的な姿勢や動作」を正確に認識できているということになります。

トップダウン評価でも、

ボトムアップ評価でも、

最終的に目指すべきことは「患者さんの姿勢や動作を高精度に把握すること」です。

なぜなら、姿勢や動作を高精度に把握できれば、

患者さんの体にかかる「日常的な外力」を正しく推測できるからです。

では、なんで「日常的な外力」を正確に推測しなければならないのか?

それは、

姿勢や動作によって生じている日常的な外力が「異常な外力」だった場合、運動器疾患の根本原因となってしまうからです。

思い出してください。

運動器疾患の発生順序は「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」です。

根本原因である外力は「3つ」でしたね。

「アクシデント由来」「重力」「反力」です。

そして、「重力」「反力」は、姿勢や動作次第で「異常な外力」となってしまいます。

繰り返しますが、「異常な外力」が運動器疾患の根本原因です。

その「異常な外力」は、患者さんの「姿勢の異常」や「動作の異常」によって生まれています。

姿勢に異常があったり、動作に異常があれば、それは「異常な外力」の発生原因です。

もしも「異常な外力」が発生してしまっているならば、「異常な外力」に対して治療介入する。

これが、運動器疾患の根本解決に繋がります。

こんな発想に基づいて、さきほどスライドで示した「運動器リハの台本」はできています。

「日常における姿勢保持方法・動作方法」が台本のスタート地点になっている理由は、ご理解頂けましたでしょうか?

ちなみに、トップダウン・ボトムアップについて補足です。

先ほどもお伝えしましたが、どちらかが優れているという事はありません。

トップダウンする時もあれば、ボトムアップする時もあります。

ただ、環境によっては「ボトムアップ評価」のほうが良い場合があります。

それは、十分なスペースが無くて、動作観察が困難な環境でリハビリをしている場合です。

そんな環境では、限られた動作や歩行の一部しか観察できません。

そこで、先に各種検査をしておいて、検査結果にもとづいて、動作を予測しておきます。

事前に動作を予測しておくことで、実際の動作観察で確認したいポイントが明確になります。

そうすれば、制限の多い環境でも、的確な動作観察が可能です。

全く同じ理由で、

姿勢や動作の何に注目して観察すればいいのか分からない人も、ボトムアップ評価がお勧めです。

先に検査・測定をして、「ここは弱い」「ここは硬い」「ここはズレている」を把握しておきます。

そして、検査結果をふまえて、姿勢や動作の傾向を頭の中で想像しておきます。

その想像が正しいかどうか確かめるために、姿勢や動作を観察してみて下さい。

姿勢評価や動作評価での着眼点が明確になり、評価の質が向上すると思います。

姿勢・動作評価の考え方は、ご理解頂けましたか?

文字では理解できても、実践では苦戦することがあります。

でも、あきらめないで下さい。

初めからすべてがうまくいくことは、めったにありません。

なので、軽い気持ちで始めてみてください。

「患者さんの姿勢や動作が、症状と関係しているんだろうなぁ」

「患者さんの姿勢や動作が、筋力・柔軟性・アライメントと関係しているんだろうなぁ」

このくらいで十分です。

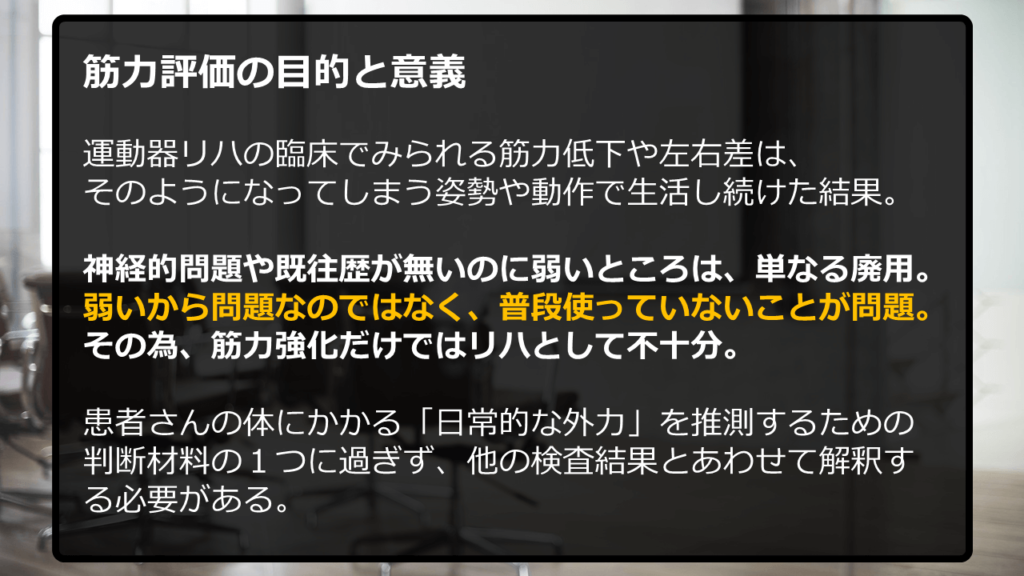

では続いて、筋力評価の意義について解説します。

今までで説明した通り、筋力は「普段の姿勢や動作」によって作り上げられものです。

ここまでの説明通りの内容ですので、身構えずに気楽にお読みください。

筋力評価で分かること。

それは「普段からその筋肉を使っているかどうか?」です。

もっと雑に言ってしまえば、「患者さんの日常的な癖(くせ)」です。

「○○筋を使わない姿勢や動作で毎日過ごしている」という、患者さんの癖が反映されています。

筋力低下が発見されると、「弱い」ということが問題点として挙げられやすいです。

しかし、それは違います。

「弱いこと」が問題なのではなく、「普段使っていないこと」が問題です。

神経学的問題が無いのに筋力低下が生じている。

これと言った既往歴も無いのに筋力低下が生じている。

そんな筋力低下は「単なる廃用」です。

普段使っていないから弱くなっているだけです。

本来であれば姿勢保持や動作遂行のために使う筋肉を、その患者さんは使わずに済ませています。

だから、

「弱いこと」が問題の本質ではありません。

「普段使わずにいること」が問題の本質です。

なので、筋トレして強くするだけでは問題を解決できません。

筋力が強くなっても、日常の姿勢保持や動作遂行で使うようになるとは限らないからです。

筋肉は「筋トレで強くなっただけ」です。

筋力が改善しただけで、姿勢や動作は変わるでしょうか?

極論、単純な単関節筋運動だけで姿勢や動作は変わるでしょうか?

よほどの筋力低下状態だったなら変わるかもしれません。

でも、ほとんどの場合、筋力改善だけでは変わりません。

つまり、筋力強化にくわえて、なにかしらの対策をしなければなりません。

それは「廃用筋を日常的に使えるようにする計画」が必須です。

具体的にいえば、「姿勢改善」「動作改善」ですね。

はじめのうちは、筋トレを通じて「部分的な筋力強化」を行います。

しかし、筋力が強くなることが最終目標ではありません。

最終目標は「筋トレで強化した筋肉を、姿勢保持や動作遂行のために日常的に使用させること」です。

要するに、「鍛えた筋肉を使った姿勢や動作を身につけてもらう」ということです。

例えば、反り腰を例に考えてみましょう。

反り腰の人は、腹筋の筋力低下がみられることが多いです。

では、腹筋が弱いから反り腰になったのでしょうか?

僕は、逆だと思います。

反り腰という「腰部の静的支持機構へ依存を強めた姿勢」を続けているから、腹筋は弱くなった。

この可能性のほうが高いと思います。

「重力・反力」を思い出してください。

重力・反力に抵抗する力がなければ、人間は姿勢保持も動作もできません。

重力・反力に抵抗するために、人間に必要な力。

それは、「動的支持による力」と「静的支持による力」でしたね。

もしも「静的支持」に依存すれば、本来使うべき筋肉を使わずに済みます。

反り腰は、腰椎を過伸展状態にして「静的支持を強めている状態」です。

椎体・椎間板・椎間関節などの「静的支持機構」を利用して「圧縮応力」で支えている。

反り腰を解剖学的に考えれば、仮説として成り立つ話ではないでしょうか?

なので、やらなければいけないことは、腹筋の筋トレだけではありません。

腹筋の筋力を取り戻すことに加えて、「静的支持依存を改めるアプローチ」が必要です。

反り腰に限らず、筋力低下がみられる症例すべてに必要なアプローチです。

例外となる場合は、わずかなケースだけです。

例えば、

「腹部を切開して腹筋がしばらく使えなかった」みたいな既往歴がある場合です。

こんな場合は、筋力低下が原因で、結果として反り腰になってしまった可能性はあります。

そんなケースを選別するには、既往歴を問診してください。

このような特殊要因が無い場合、腹筋の筋力強化だけ行っても効果は薄いです。

腹筋が強くなったところで、反り腰という「支え方の問題」が変わる可能性は低いです。

筋力は、姿勢保持や動作遂行に必要な要素の1つに過ぎません。

筋力強化だけで姿勢や動作が改善されることは稀です。

筋力低下という異常を見つけて、筋トレをしておしまい。

そのようなリハビリでは不十分です。

筋力が弱くなってしまった根本原因に対して、対策をしなければなりません。

それを考える上で、力学の基礎知識は重要です。

重力・反力の観点から考えて、

弱くなった筋肉が普段から使われるように、姿勢や動作を改善する。

こんな考え方が必要です。

筋トレを否定しているように聞こえるかもですが、筋トレは必要です。

筋生理学的に考えて、

廃用筋の生理的・神経学的変化を改善するには、筋トレの刺激が有効です。

低下した筋機能を改善するには、筋トレ刺激が必要です。

特に、リハビリ開始初期段階では、筋トレの重要性は高いです。

でも、筋トレだけで終わりにしてしまってはいけません。

繰り返しますが、筋力低下は「日常的な姿勢保持方法や動作方法の結果」です。

本来なら使われるはずの筋肉が、使われていない姿勢や動作になってしまっています。

そんな「標準から外れた異常な姿勢保持方法や動作方法」が、患部に負担となる「異常な外力」や「異常な内力」を発生させてしまっている。

その可能性があることを覚えておいてください。

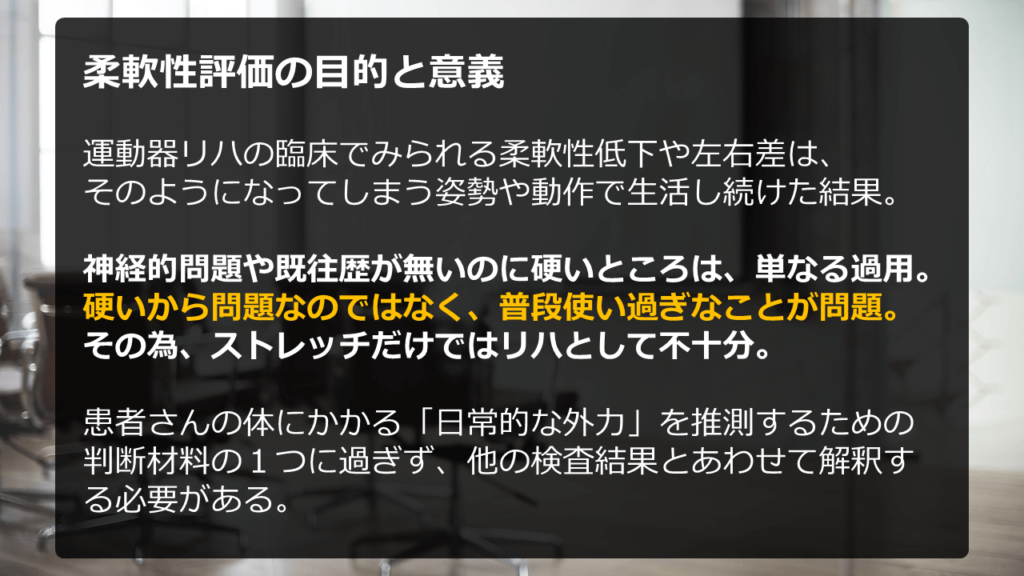

では続いて、柔軟性評価についての解説です。

伝えたい結論は同じです。

結局は「日々の姿勢や動作の結果」です。

筋力と同じような話になりますので、話の展開を予測しながらお読みください。

柔軟性評価についても、筋力評価と同じ考え方です。

「神経学的問題」や「柔軟性低下と関係しそうな既往歴」が無いのに硬い場合、それは単なる過用です。

硬いから問題なのではなく、「普段使い過ぎていること」が問題の本質です。

その為、ストレッチだけ行っても不十分です。

柔軟性評価で分かること。

それは「日常的な姿勢や動作の癖」です。

「硬くなった筋肉を、普段使い過ぎている姿勢や動作になっている」ということが分かります。

神経学的問題が無いのに柔軟性低下が生じている。

これと言った既往歴も無いのに柔軟性低下が生じている。

そんな柔軟性低下は全て、「単なる過用」です。

普段使い過ぎているから、本来の柔軟性を失っているだけです。

姿勢保持や動作遂行の為に、本来ならそこまで使わない筋肉を、過度に使い続けています。

「硬いこと」は問題の本質ではありません。

「普段使い過ぎていること」が問題の本質です。

その問題は、ストレッチやマッサージだけでは改善できません。

伸張性や筋緊張が改善しても、姿勢保持方法や動作遂行方法が改善されるとは限らないからです。

つまり、「日常的な使い過ぎ」を改善するアプローチも必要ということです。

使い過ぎている筋肉を、使い過ぎない姿勢や動作に変える必要があります。

ここまでの説明でお分かりのように、結局、筋力評価と全く同じ結論です。

当然、ストレッチやマッサージによって、部分的な伸張性改善や筋緊張緩和も行います。

しかし、伸張性改善や筋緊張緩和は最終目標ではありません。

最終目標は、「使い過ぎている筋肉に頼り過ぎない姿勢や動作を定着させること」です。

重力・反力の観点から考えて、姿勢や動作を改めるアプローチが必要です。

例えば、円背・猫背という状況を例にしてみましょう。

このような人は、頭頚部後方筋の過緊張と伸張性低下がよくみられます。

この場合、

頭頚部後方筋の柔軟性が低下しているから、円背・猫背になっているのでしょうか?

因果関係は逆だと思いませんか?

崩れた姿勢を続けていることが、頭頚部後方の筋緊張を高めています。

そして、長年にわたる過緊張状態のせいで、柔軟性は低下しています。

結局、「崩れた姿勢を続けているから伸張性が低下した」という可能性が高いです。

柔軟性低下が原因で姿勢が崩れるパターンが、無いわけではありません。

例えば、頚部後方を切開する手術をして瘢痕(はんこん)が残っているという状況です。

このような特殊な外的要因が無い場合、ストレッチは根本的問題の解決にはなりません。

柔軟性低下という問題点を見つけて、ストレッチをしておしまいではありません。

その筋肉を使い過ぎてしまっている根本原因を考え、対策しなければなりません。

その対策を考える上で、力学の基礎知識は重要です。

重力・反力の観点から考えて、

使い過ぎている筋肉を、使い過ぎない姿勢や動作に改善しなければなりません。

ストレッチやマッサージが無意味というわけではありません。

過緊張継続による「血流障害」や「代謝産物蓄積」が、痛みを発生させている場合もあります。

そんなときは、ストレッチやマッサージが効果的であることは事実です。

しかし、それは「異常な内力」を取り除くアプローチをしているだけです。

「異常な外力」の修正は、ほとんど期待できません。

柔軟性低下は「姿勢や動作の異常の結果」です。

柔軟性が損なわれるほど、過度に使い続ける姿勢や動作になってしまっています。

そんな姿勢や動作が、患部の負担となる「異常な外力」や「異常な内力」を発生させてしまっている。

その可能性があることを覚えておいてください。

というわけで、柔軟性評価の意義でした。

予想通りの展開でしたか?

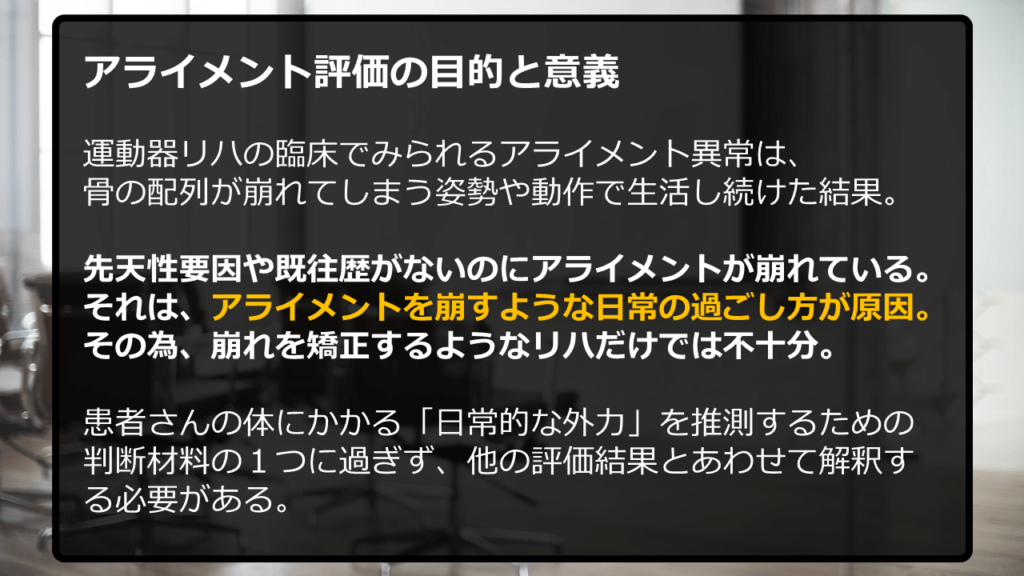

では続いて、アライメント評価の意義です。

話の流れは予測済みかと思いますが、再確認だと思ってお読み頂けたらと思います。

スライドに書かれていたことは、想定通りだったのではないでしょうか?

先天性要因や既往歴が無いのにアライメントが崩れている。

それは「アライメントを崩すような日常の過ごしかた」が原因です。

要するに、「日常的な姿勢や動作」が原因ってことですね。

関節の変形や骨配列のズレ。

このような異常は、「異常な外力」が加わらなければ発生しません。

「骨の配列を崩すような力」を毎日加え続けた結果です。

そのため、崩れを矯正するようなリハビリだけでは不十分です。

アライメントを崩してしまうような姿勢や動作をしていることが問題の本質です。

アライメント評価で分かること。

それは、「患者さんがどのように体を支えているか?」という「日常的な癖」です。

本来ズレていないはずのものが、ズレている。

それは、ズレるように力を加え続けてきた結果です。

アライメントを崩すような姿勢や動作を続けてきただけです。

アライメント評価の対象は沢山あります。

細かいものでは仙腸関節が有名ですね。

頸椎や足根骨を評価する人もいます。

頭蓋骨のズレを気にする人もいますね。

こんな細かいアライメントを把握するには、「見えないものを感覚で読み取る触察能力」が必要です。

この能力に憧れる人は多いと思います。

そして、「目には見えない世界を繊細に感じ取れる評価こそ重要性が高い」と思っている人もいらっしゃるかもしれません。

でも、そんなことは無いと思います。

たしかに、繊細なアライメント評価ができるように触察能力を養う努力は大事です。

繊細な評価が高精度で可能となれば、リハビリの質は高まります。

でも、そんな繊細な評価が出来ようと出来まいと、常に意識してほしいことがあります。

「アライメントのズレは、外力によって引き起こされている」ということです。

もしも仙腸関節がズレているなら、どんな外力が仙腸関節をズラしたのか考えて下さい。

もしも頸椎がズレているなら、どんな外力が頸椎をズラしたのか考えて下さい。

もしも距骨がズレているなら、どんな外力が距骨をズラしたのか考えて下さい。

結局、筋力評価や柔軟性評価と同じことです。

アライメント評価は特別扱いされやすいですが、そんなことはありません。

筋力評価や柔軟性評価と同じです。

特別なことではありません。

あくまでも、患者さんの姿勢や動作を予測するための手段の1つです。

「ここがズレてしまっているってことは、こんな力が日常的に加わっているんだろうなぁ」

アライメントのズレは、こんな感じでとらえて下さい。

ちなみに、アライメント評価は難易度が高いものが多いですね。

例えば、仙腸関節の評価を正確に行えますか?

難しいと感じる人は多いと思います。

そんな場合は、その他の検査結果から推測してもいいと思います。

どういうことかと言いますと、

筋力・柔軟性・姿勢・動作を評価すれば、アライメントはある程度予測できるということです。

※「仙腸関節が本当にズレるのか?」については様々な見解がありますが、「ズレる可能性はある」と仮定して話を進めます。

なぜかと言うと、

患者さんの姿勢・動作を把握できれば、患者さんの体に加わる外力が予測できるからです。

「こんな姿勢で外力を毎日受けていれば、こんな力が仙腸関節にはかかってしまうかもなぁ」みたいな予測は立てられます。

繰り返しますが、

アライメントがズレる理由は、ズレるような力が毎日加わっているからです。

姿勢や動作が崩れて、仙腸関節をズラすような力が加われば、仙腸関節はズレます。

患者さんの姿勢や動作の傾向から、仙腸関節への力のかかり方を予測してみて下さい。

そして、予測が本当に正しいかどうかは、直接確かめて下さい。

ただし、「仙腸関節を正確に触察できる」という条件つきです。

確かな触察能力が無いのであれば、そこに時間を費やし過ぎないように気をつけて下さい。

あらゆるアライメントを精密に把握する能力があれば理想的です。

しかし、そんな優れた能力が無くても、臨床はなんとかなります。

という事で、アライメントについて話してきました。

ちなみに僕自身は、細部のアライメントを正確に把握できる触察能力がありません。

仙腸関節のズレ、頸椎のズレなど、細かいズレを触診できる能力に憧れた時期もありました。

でも、諦めました。

その理由は、ホームページの「どんな勉強会?」でお伝えしています。

お時間があれば、そして興味があれば、お読みいただけますと嬉しいです。

繊細な評価を、正確かつ高い再現性で行うことができれば、強い武器になります。

ただ、僕自身は、そういった「繊細な評価」はしていません。

していない、と言うより、できません。

細かな触診に関しては、あなたの力になれなくて残念です。

では、最後の締めです。

全てまとめて振り返って、終わりにしましょう。

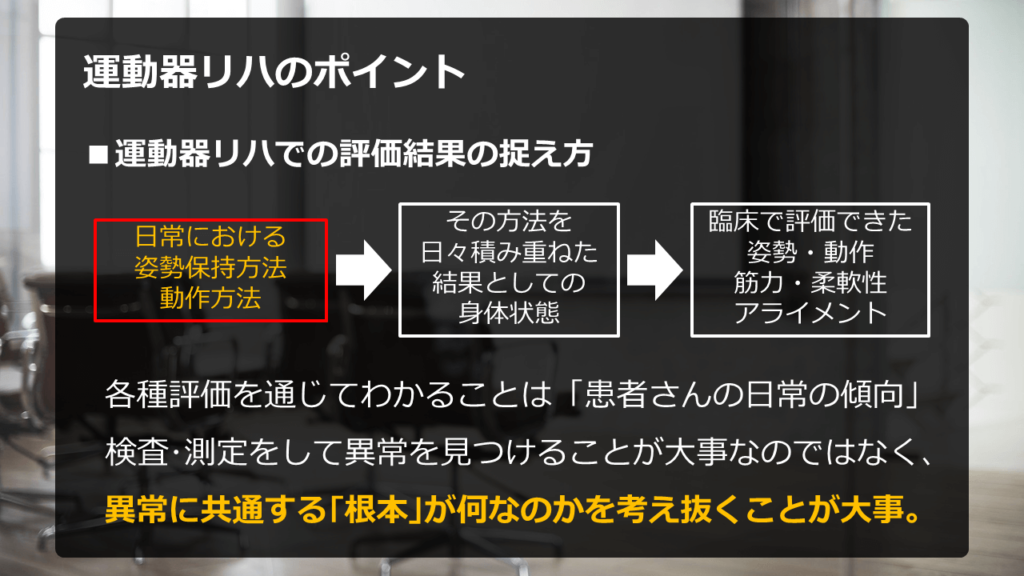

筋力・柔軟性・アライメントは、「毎日の姿勢や動作」によって作られたものです。

筋力・柔軟性・アライメントの検査を通じて、患者さんの姿勢や動作を予測してみて下さい。

逆でも良いです。

姿勢や動作から、患者さんの筋力・柔軟性・アライメントを予測してみて下さい。

評価は、「○○筋の筋力低下」「○○筋の伸張性低下」「○○のアライメント異常」と言った「個別の問題点」を見つけ出して終わりではありません。

様々な問題点を見つけたら、「1つの問題点」と「別の問題点」の因果関係を考えて下さい。

様々な問題点に共通している「根本」を、可能な限り考え抜くことが大事です。

そして、その「根本」は「日常的な姿勢」「日常的な動作」です。

日常の姿勢と動作が、患者さんの筋力・柔軟性・アライメントを作り上げます。

各種評価の繋がりについて、ご理解頂けましたか?

では、もう一度、すべての流れを示したスライドです。

まずは、各種評価を通じて「日常における姿勢保持方法・動作方法」の傾向を把握してください。

「日常における姿勢や動作」は、「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」の流れにつながります。

「患者さんの姿勢・患者さんの動作」で毎日過ごしていると、どんな「外力」が患者さんの体に加わり続けるでしょうか?

どんな「外力」が体に加わっているか?

これを考える時のポイントは「モーメント」ですね。

負担を知りたい関節部分に「支点」を設定して、「てこ」を作りました。

そして、「外力」と「外力に抵抗するために必要な力」のつり合いを考えました。

「外力」は「重力」「反力」です。

「外力に抵抗するために必要な力」は、「動的支持」「静的支持」によって得られます。

「重力・反力のモーメント」は、支点から離れるほど増幅されます。

つまり、標準では発生しないはずの「異常な外力」が発生してしまいます。

そして、そんな外力に抵抗しなければ、姿勢保持や動作遂行はできません。

そのための力は「動的支持」「静的支持」から得られます。

動的支持・静的支持のどちらであっても、依存度が過度になれば問題となります。

過度な依存が「異常な内力」の発生に繋がり、組織損傷を引き起こします。

そんな「異常な内力」ですが、治療で軽減できれば、患者さんの痛みは緩和します。

これが「即時効果」ですね。

しかし、即時効果を得られたとしても、それだけでは不十分です。

「異常な内力」が発生した原因は、必ず「異常な外力」だからです。

「異常な外力」へのアプローチなしに、根本解決はあり得ません。

「異常な外力」は「姿勢や動作の異常」によって発生しています。

つまり、根本的に行うべきことは決まっています。

「異常な外力」を発生させてしまっている「姿勢や動作の異常」を正すことです。

これが運動器疾患の根本的解決に繋がります。

「姿勢・動作由来の異常な外力」を正すことさえできれば、治療方法は何だっていいと思います。

「異常な外力」を正すことができる徒手療法や物理療法があるなら、ぜひ行ってみてください。

治療で何をすべきか決められない方は、まずは「姿勢・動作由来の異常な外力」を正して下さい。

そして、何度も申していますが、

僕が選択している治療方法は、「運動療法」と「姿勢・動作指導」だけです。

こういう言い方だと、「色々できるけど、あえて運動療法にこだわっている」みたいですね。

正確にお伝えすると、「運動療法と姿勢・動作指導しかできません。手技は下手です。」

手技療法に関しては、あなたの方が上手かもしれません。

でも、運動療法や姿勢・動作指導は負けないと思います。

実際、今はそれを武器にして、パーソナルトレーナーとして仕事をしています。

こんな僕の現状から、「臨床で自信のないあなた」に気付いてほしいことがあります。

全てが完璧である必要はありません。

「あなた以外の人がやっていることを、あなたもやらなければいけない」のではありません。

「あなた以外の人ができていることを、あなたもできなければいけない」のではありません。

100mを10秒台で走れる人もいます。

42㎞を2時間ちょっとで走れる人もいます。

でも、そんなトップ選手に憧れても、誰もがそうなれるわけではありません。

リハビリの世界も同じです。

触診能力が高い人もいます。

手技がうまい人もいます。

介助が上手な人もいます。

観察が鋭い人もいます。

繊細な触診能力に憧れても、誰でもできるわけではありません。

あっという間に痛みを無くせる治療に憧れても、誰でもできるわけではありません。

そんなこと言ってあきらめずに、努力して改善するべきだ。

その発想は素晴らしいです。

しかし、あなたが持って生まれた「長所・短所」だってあります。

誰にでも「長所・短所」があります。

あなたの個性に合った「あなたなりの患者さんへの貢献方法」が必ずあります。

友達は出来ている。

同僚は出来ている。

先輩は出来ている。

そんなことは気にしないで下さい。

「あなたが出来ること」「あなたが得意なこと」は、必ずあります。

あなたはまだ、リハビリのプロとして走り始めたばかりかもしれません。

悩みが尽きなくて自信がない時期かもしれません。

でも、そんな時期は誰もが経験します。

だから、今できないことに落ち込み過ぎないでください。

「試行錯誤」「自問自答」「葛藤」「不安」「悩み」は、誰にでも存在します。

負の感情は、多かれ少なかれ、誰でも抱えています。

でも、負の感情を抱え過ぎてしまうと、適切に前に進むことが出来なくなってしまいます。

今は辛いかもしれませんが、つまずいても前へ進み続けることが大事です。

誰でも必ずつまずきます。

つまずいたら、休んだってかまいません。

でも、少し休んだら立ち上がって、もう一度前に進んでみて下さい。

大きな一歩である必要もありません。

あなたなりのペースでも、進むことをやめなければ大丈夫です。

今のままではいけない。

変わらないといけない。

そう思っていても、なにかが辛くなると頑張れなくなってしまう…

心が折れそうになった時、ついつい楽そうな方法を探してしまう。

この世の中は、それが「多数派」です。

この講座は、そんな「多数派」の方々には向いていない内容だと思います。

とても地味で、

とても地道な臨床での考え方です。

「この手技であっという間に!」みたいな夢のような話なんて、一切ありません。

残念ながら、

すぐに現状が変わるわけではありません。

だから、学び始めても途中でやめてしまう人が居ます。

「やっぱり力学はよく分からない」

「自分には合わない」

「別のやり方のほうが、すぐに結果が出そう」

そんな人が多いのも実情です。

そんな多数派を出し抜いて、「今のあなた」は1つのことをやり抜きました。

地味で堅実な基礎知識を理解しようと、最後の最後まで頑張ってくださいました。

自分で言うのもですが、

力学なんて「新卒に選ばれない勉強部門:第1位」だと思います。

にもかかわらず、あなたはここまで読み切りました。

ここまでを読み切っただけでも、他の大多数にはできないことをやり抜いたのです。

ここまでの努力の過程が、あなたの底力を証明しています。

その底力があれば、これからの臨床も大丈夫!というのが、僕の率直な思いです。

基礎知識は「臨床における土台」です。

建物の土台と同じです。

基礎がしっかりとしているほど、その上には多くのものが乗せられます。

選択肢が増えます。

安定的な土台の上に「どんな家を建てるか」は、これからのあなたが決めることです。

ちなみに、僕は基礎の上に基礎を重ねているだけです。

地震が来ても、強い雨風にさらされても、簡単には壊れない質素な建物を建てているだけです。

見た目が豪華で人の目を引くようなものなんて、一切ありません。

でも、どんな状況に立たされても、

決して揺らぐことのない確かなものを築き上げたいと思っています。

ここまでにお伝えしてきた考え方を土台にして、これからも地道に研鑽していきます。

そんな地味なリハビリが、あなたの感覚に合うかは分かりません。

僕は僕なりに、自分ができることを淡々とやっているだけです。

あなたには、あなたなりのやり方があっていいと思います。

そんな「あなたのやり方」の一部として、僕の考え方が役立てば幸いです。

未来を悲観し過ぎず、そして焦らずに、あなたが納得いく未来を作り上げてください。

リハ人生のスタート地点に立つあなたに、今回の講座が役立てば嬉しいです。

最後まで頑張ってついてきて下さり、本当にありがとうございました。

これからのご活躍を、強く願っています!

運動器リハ基礎講座 三井

STEP10の動画はこちら

コメント