それでは、「外力」についての理解を深めていきましょう。

「外力」は運動器疾患の根本原因です。

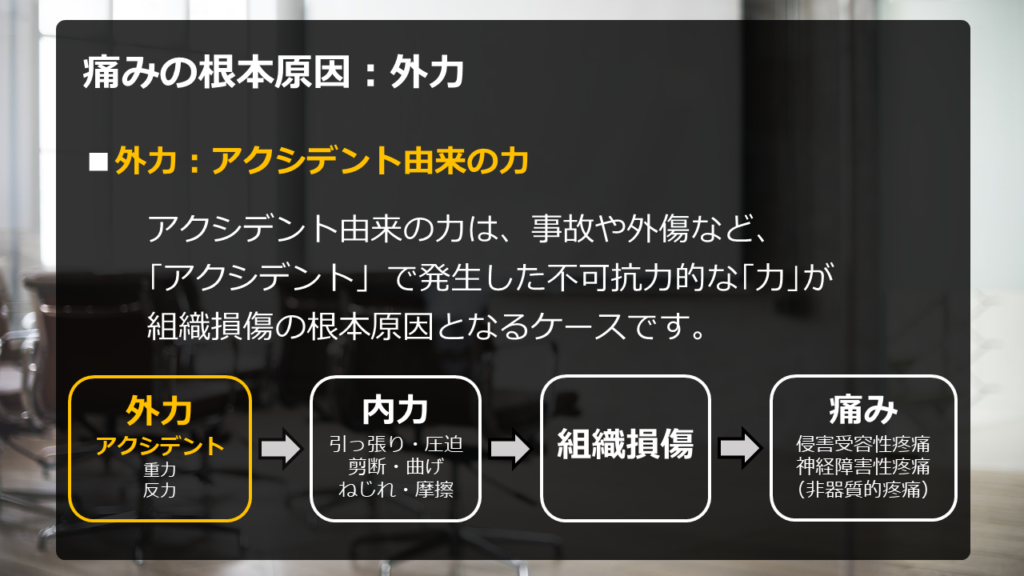

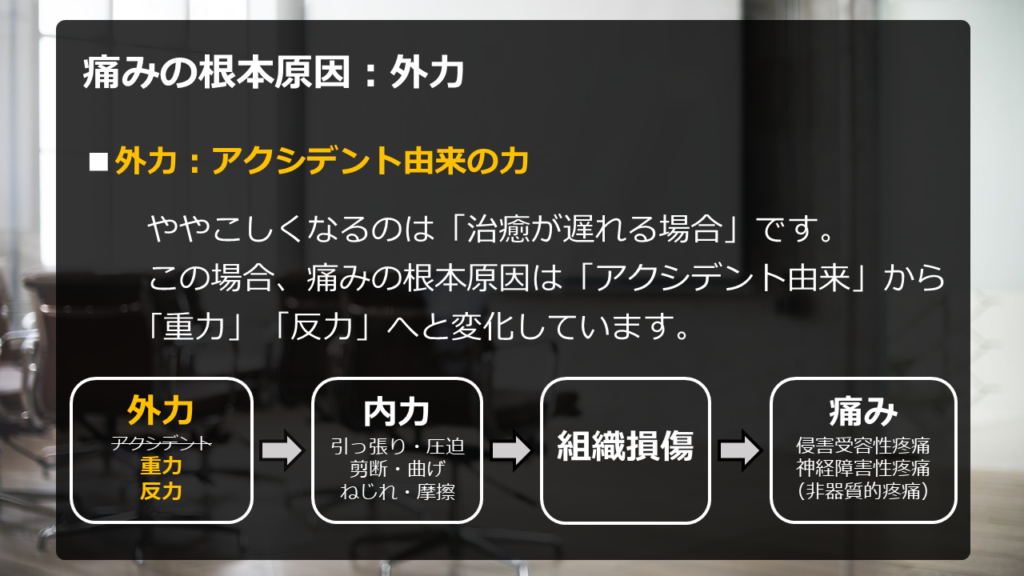

「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」の流れを、いつも思い出して下さい。

「痛み」の根本原因は、どんな時でも「外力」です。

「内力」にうまく対処できて、即時効果を出せたとしても、それでおしまいではありません。

「外力」の修正が不十分な場合、治癒が遅れてしまったり、症状再発を繰り返します。

運動器疾患の根本問題を解決するには、「外力」への対応が必須ポイントです。

まず、「外力」は3つあることを覚えて下さい。

その3つとは、「アクシデント由来の力」「重力」「反力」です。

今回ご紹介するテーマは「アクシデント由来の力」です。

3つの外力のうち、臨床での重要度は「重力」「反力」のほうが圧倒的に高いです。

しかし、理解のしやすさと実践の容易さは「アクシデント由来」です。

まずは簡単なことから、流れを把握して下さい。

余談ですが、外力の3分類について、違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

学問的な外力の分類とは異なります。

この3分類は、臨床をシンプルに整理するための分類です。

「学問の厳密さ」よりも「臨床での利便性」を優先していますので、ご理解ください。

では、「アクシデント由来の力」の解説をします。

アクシデント由来の外力は、簡単に言ってしまえば「事故や怪我」です。

事故や怪我によって発生した「避けることのできない力」が体に加わり、

その結果、組織損傷が起きた。

それだけのことです。

難しい話ではありません。

「そういうアクシデントに遭遇すれば、誰でもそうなっちゃうよね…」みたいなことです。

車とぶつかる。

接触プレーで怪我する。

転んで地面に強打する。

ジャンプの着地時に足首をひねる。

これらは全て、アクシデントによって発生した力が、組織損傷の根本原因です。

このような状況になってしまったら、その力からは誰も逃げられません。

発生した力を、体で受け止めるしかありません。

その結果、組織を損傷してしまう。

これが「アクシデント由来の力」です。

ご理解頂けましたか?

既に何度もお伝えした通り、痛みの根本原因は「外力」です。

つまり、あなたはリハビリで必ず、「外力」にアプローチしなければなりません。

では、「アクシデント由来の外力」に対してどのようにアプローチするのか?

説明していきますね。

「アクシデント由来の外力」の場合は、そのアプローチ方法は簡単です。

「アクシデント由来の外力」は、アクシデントが発生したタイミングだけに存在しています。

つまり、リハビリを開始する段階では「アクシデント由来の外力」は消えて無くなっています。

この場合、外力にアプローチする必要性が無いということです。

リハビリ時には存在していない力なので、意識する必要も無いということです。

こんな外力が根本原因なので、雑に言ってしまえば、「ほっといても治る症例」です。

大事なことは、患部の回復を見守り、不動や固定に伴った二次的機能低下を防ぐことになります。

具体例で説明します。

以前に「素振り中のバットとぶつかる」という「アクシデント由来の力」の例を挙げました。

素振り中のバットによる力は、ぶつかったその瞬間で終了です。

リハビリを始める段階でも、バットがぶつかり続けているような事故は存在しません。

交通事故もそうです。

車がぶつかり続けている状態でリハビリを始めることは、絶対にあり得ません。

スポーツでの接触プレーによる怪我、歩いていて捻挫、転んで打撲、これらも同様です。

事故で怪我をしたなら、事故が発生した瞬間にだけ「アクシデント由来の外力」は存在します。

接触プレーで怪我をしたなら、接触プレーの瞬間だけです。

つまり、「アクシデント由来の外力」のケースでは「外力を取り除くアプローチは不要」です。

「諸悪の根源:外力」は、リハビリ開始段階では消えて無くなっています。

組織を壊す根本原因が消えているから、自然治癒力によって患部は治っていきます。

こんな症例でPTが行うべきことは単純です。

まずは、正常な治癒過程どおりに適切な期間で治っていくかを見守ってください。

そして、固定や安静による二次的な身体機能低下を防ぐだけです。

組織損傷は自然に治っていくものなので、難しく考える必要はありません。

では、怪我による捻挫を例にして、流れを確認してみましょう。

捻挫した瞬間に「アクシデント由来の外力」が加わって靭帯を損傷します。

これを「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」の流れに当てはめれば、

「アクシデント由来の外力」⇒「引っ張りの内力」⇒「靭帯損傷」⇒「侵害受容性疼痛」です。

繰り返しますが、

このようなケースでは、根本原因である外力がリハビリ開始時には存在していません。

したがって、難しいことをしなくても自然と治っていきます。

ただし、標準的な治癒期間で改善してくれない場合は要注意です。

治癒が遅れてしまう場合、患部には「力」が存在しています。

そして、その場合も必ず「外力」が根本原因です。

つまり、アクシデント由来の外力ではない「外力」が存在していることになります。

アクシデント由来ではない「外力」

つまり、「重力」「反力」による悪影響が発生しているということになります。

最初は「アクシデント由来の外力」が根本原因だった。

しかし、患部に対して「重力」「反力」による悪影響が存在し続けていた。

その結果、患部には「内力」が加わり続けていた。

だから、自然治癒が完了せず、治りが遅くなっている。

そんな状態です。

普通なら治っているはずの傷が、いつまでたっても治らない。

例えるなら、傷口のかさぶたをはがし続けているようなものです。

これと同じことが、目には見えない患部内で起きています。

自然治癒を邪魔する「異常な内力」が発生している。

そんな「異常な内力」の発生原因は、必ず「外力」です。

外力は「アクシデント由来」「重力」「反力」です。

そのうち、「アクシデント由来の力」ではないことは明らかです。

そうなれば、消去法で必然的に、「重力」「反力」が悪影響を及ぼしていることになります。

根本原因が変わってしまった以上、従来の計画は見直さなければなりません。

アクシデント由来のリハ計画は、「経過観察」と「身体機能低下の予防」でした。

しかし、この方針を見直さなければなりません。

新たに「重力・反力による悪影響を取り除くための介入」が必要となります。

なお、糖尿病などの基礎疾患がある場合も治癒が遅れる原因となります。

しかし、それは事前に考慮した上で経過観察をして下さい。

慌てて事後確認するものではありません。

再度振り返ります。

リハビリを始めることになった最初の理由は「アクシデント」だった。

アクシデント由来の整形外科疾患であれば、対応はシンプルです。

「患部の経過観察」と「二次的な身体機能低下の予防」です。

しかし、従来の治癒期間を過ぎても、回復が不十分なケースが出てきます。

そんな時は必ず、「重力・反力による悪影響」を疑ってください。

根本原因が「アクシデント由来」から「重力」「反力」に変わっています。

「アクシデント由来の外力」についての説明は以上です。

ご理解はいただけましたでしょうか?

ちなみに、今回も1つだけ、すぐにやっていただきたいことがあります。

それは、「アクシデント由来の症例」を「基本の流れ」に沿って対応することです。

具体的な手順は単純です。

「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」の流れに、アクシデント由来の症例を当てはめてみて下さい。

過去の症例の見直しでも、現在進行形で担当している症例でもでもかまいません。

なんでこんなことをするのか?

それは、あなたのリハビリに「再現性」を持たせるためです。

「よく分からないけど、なんかうまくいった」では、成功を再現できません。

良い結果へと結びついたパターンが分かっているから、成功を再現できます。

そして、逆の場合も同様です。

「よく分からないけど、なんかうまくいかない」では、失敗を改善できません。

望ましくない結果につながる理由が分かっているから、失敗を改善できます。

「うまくいかなかった症例」には、必ずどこかに判断ミスがあります。

「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」のどこかを、あなたは間違えて判断しています。

「6つの内力」の判断を誤っているのか?

「組織損傷」の判断を誤っているのか?

「痛み」の判断を誤っているのか?

うまくいかなかった原因がどこにあるのか、検証してみて下さい。

そして、これらにミスが無いのであれば、あなたは「外力」を間違えています。

つまり、その症例の根本原因は「アクシデント由来の外力」ではなくなっているということです。

根本原因が「重力」「反力」に変化してしまっている可能性が高いです。

この一連の作業は、できることなら紙に書き出して下さい。

スマホのメモ帳を利用しても構いません。

視覚的に見えるようにすることが大事です。

頭の中を可視化することで、あなたの「成功要因」「失敗要因」が明確になります。

少しだけ面倒な作業ですが、あなたの成長に直結します。

まずは試しに、2,3症例だけでいいです。

「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」の流れに当てはめて、検証してみて下さい。

たった2,3症例だけだとしても十分です。

正直、こういった検証作業は面倒です。

多くの人は、やらずに済ませてしまいます。

でも、それでは「わかったつもりになっただけ」の可能性が高いです。

どんなに単純なことでも、「頭で理解する」と「実際にできる」は違います。

頭にインプットされたことを実践することで、あなたの実践力は養われます。

そして、反復し続けることで、あなたの能力は底上げされます。

コツコツと積み重ねる。

そんな言葉は、臨床で大変な思いをしている人には「辛い言葉」だと思います。

それは分かっているのですが、現実は「日々の積み重ね」で作り上げられていきます。

今までの自分とは違うことを、少しずつでもやり続ける。

遠回りなようで、それが一番成果に繋がる方法です。

あなたが変わるために、今やるべきことは「1つだけ」です。

「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷」⇒「痛み」の流れに、あなたの担当症例を当てはめて検証して下さい。

小さな1歩が、あなたの未来を変えます。

小さな1歩の積み重ねが、自信と成果に繋がります。

ぜひ、今回の実践ポイントにトライしてみて下さい。

それでは、次回の講義もよろしくお願いします。

次回からは運動器リハの最重要ポイント「重力」です。

力学に苦手意識ながある人は、ぜひ解説をご覧になってください。

STEP3の動画はこちら

コメント