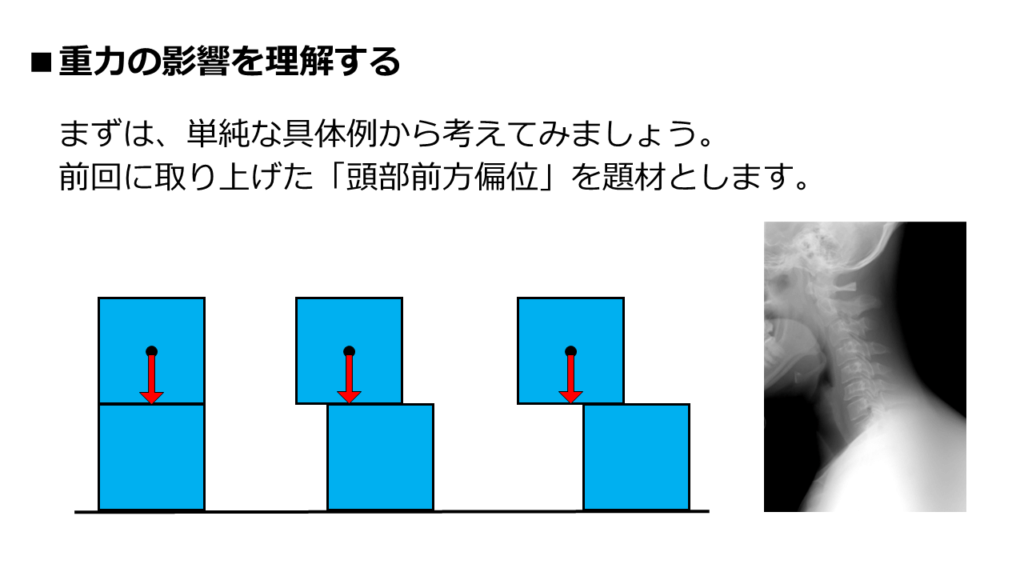

今回は、STEP4で確認した「力学の基礎知識」を使って、臨床での考え方を紹介します。

「頭部前方偏位」を題材にして、「重力の影響」を一緒に確認していきましょう。

基礎知識を臨床推論に活かすための参考にしていただければ幸いです。

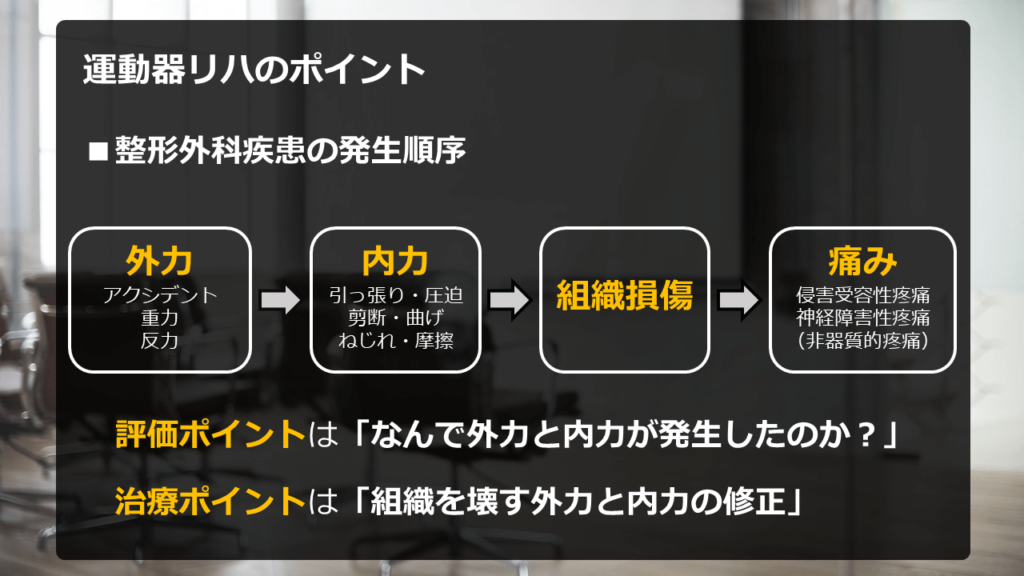

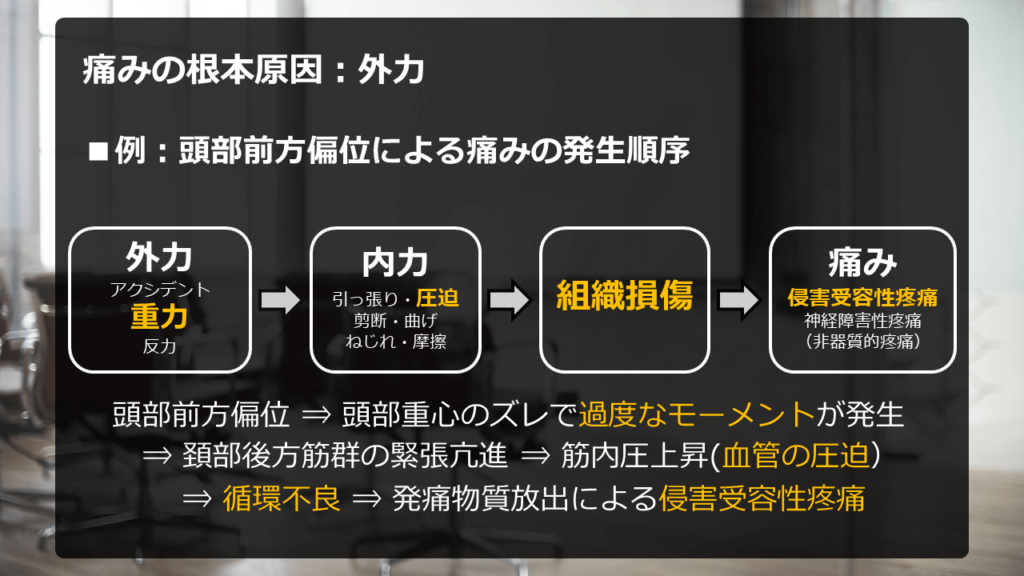

その前に、整形外科疾患の基本の流れの再確認です。

この流れを再認識して、このあとにつづく具体例もお読みください。

では、具体例紹介を始めます。

今回は「頭部前方偏位姿勢」を題材にして、3パターンの考え方を紹介します。

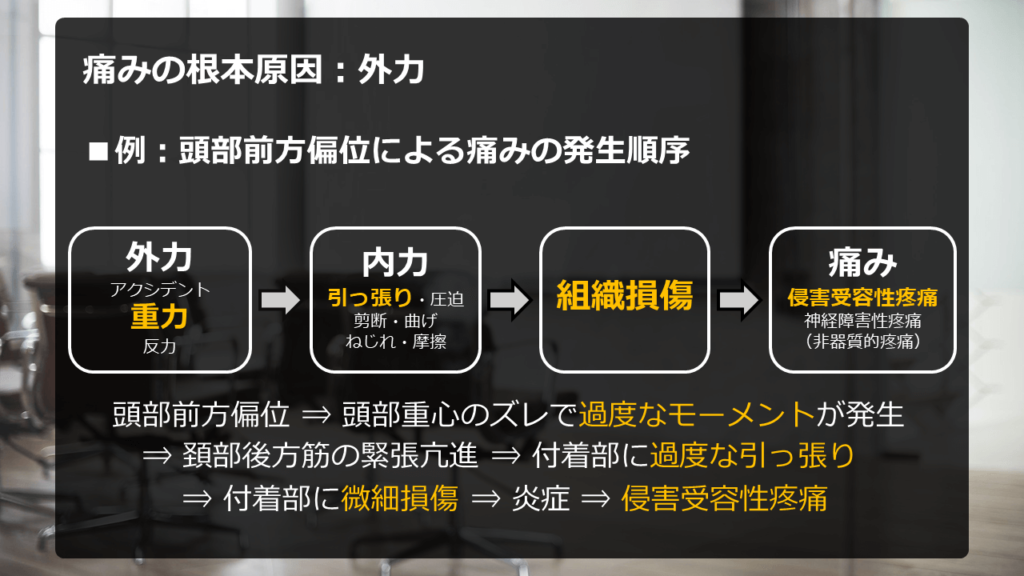

◆1例目

スライドに記載した流れを、矢印の順番通りに説明します。

まず、頭部前方偏位姿勢によって、頭部重心が前方へズレます。

「ズレ」=「重力によるモーメントが大きくなる」です。

つまり、「重力によって頭部が落ちようとする力」=「外力」が大きくなります。

「外力」が発生した時、それに抵抗する力を人間が発揮しなければ、頭部は落下します。

頭部を落下させようとする重力に抵抗するためには、人間にも「何らかの力」が必要です。

何らかの力の代表は「筋力」です。

重力に抵抗する為に、頭部を支える筋肉たちは、筋収縮を強めた状態となります。

強い筋収縮が続くということは、

筋の付着部に「過度な引っ張り力」=「内力」がかかり続けます。

その結果、筋の付着部あたりに微細損傷が発生し、炎症が起きたとします。

炎症によって侵害受容器は刺激され、疼痛が発生します。

このような流れが想定できる患者さんがいらっしゃったら、やるべきことは次の通りです。

治療ですべきことの大原則は、「異常な外力」と「異常な内力」を改善することです。

まず、痛みを引き起こしている「内力」は取り除けるでしょうか?

少し言い換えると、「即時効果」を出せそうな症例でしょうか?

痛みを引き起こした内力は「過度な引っ張り」です。

と言うことは、「引っ張り」を軽減してあげれば、楽になる可能性はあります。

しかし、患部に炎症が起きていたら、大きな即時効果は期待できないです。

なぜなら、「過度な引っ張り」を取り除いても、炎症そのものは無くならないからです。

過度な引っ張りが改善されることは必要です。

しかし、炎症の改善には時間が必要です。

10分や20分程度のリハビリ介入だけで、炎症反応を抑制できるなんてあり得ません。

つまり、このケースでは劇的な即時効果は見込めないということです。

むしろ、施術方法によっては炎症を増悪させてしまう可能性もあります。

炎症している組織を変にマッサージしたり、過度にストレッチすれば、増悪の可能性があります。

このようなリスクもコントロールした上で、

少しでも症状軽減を狙える施術スキルがあれば、即時効果を狙ってみて下さい。

しかし、そんなスキルが無い場合は発想を変えて下さい。

即時効果ではなく、中長期目線で成果を狙いにいきます。

つまり、根本原因である「外力」へとアプローチしていきます。

過度な引っ張りの根本原因は、

頭部重心がズレたことによる「重力によるモーメント増加」です。

と言うことは、頭部重心位置を修正するアプローチでも症状改善を狙えます。

1つの方法として「姿勢指導」です。

とは言っても、患者さんの意識と努力だけで、ずっと良い姿勢を続けることは不可能です。

まずは、姿勢の崩れが顕著となる日常場面を把握して、その場面だけでも改善してください。

または、代替手段を提案することも1つの方法です。

スマホを見ているときに頭部前方偏位が顕著になるとすれば、

スマホの持ち方や置き場所を工夫したりするのも1つの手段です。

また、座り方を工夫することで、頭部前方偏位を防げるかもしれません。

そして、もっと長期目線でアプローチするならば、

「運動療法による姿勢保持能力改善」による根本原因改善が挙げられます。

頭部を良い位置に保つために必要な能力を、運動療法によって改善していきます。

運動療法と言えば、筋力改善や柔軟性改善を狙って行われることが多いです。

しかし、臨床で「本当の成果」を上げるためには、それだけでは不十分なんです。

筋力や柔軟性以上に、もっと大事なことがあります。

でも、その内容に踏み込むと、とんでもなく長い解説となるので割愛いたします。

その詳細に関しては、月1回開催している「実践講座」でしっかりと解説しております。

運動療法の質を高めたい方は、ぜひご参加ください。

話を戻します。

整形外科疾患の根本原因は、いつも「外力」です。

どんな症例でも「外力」へのアプローチを忘れてはいけません。

「異常な外力」が修正されない限り、増悪リスク・再発リスクは残り続けます。

では今度は、別のパターンで頭部前方偏位を考えてみましょう。

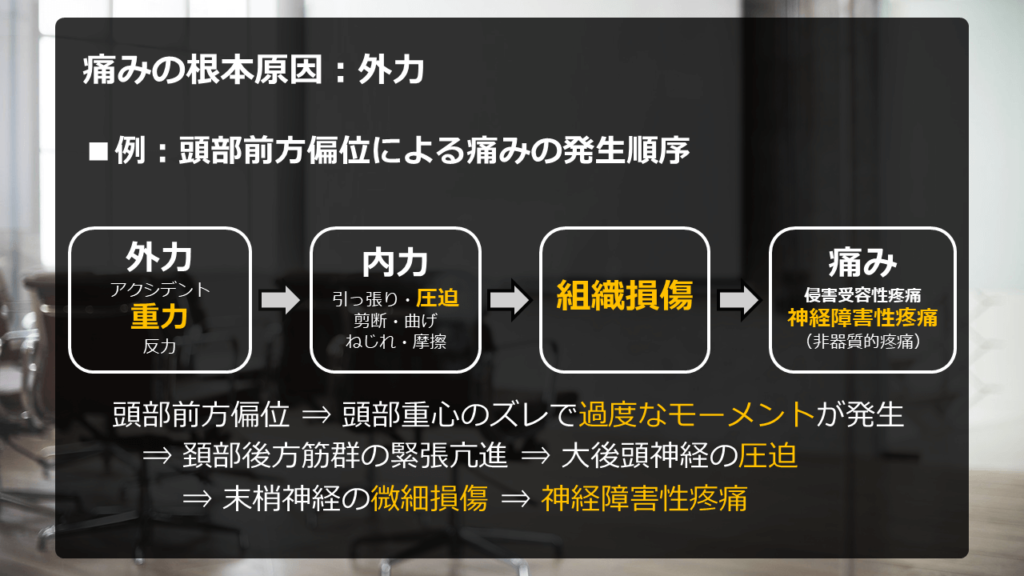

◆2例目

1例目と違うところは、「筋内圧上昇」からです。

まずは、新たに出てきた「筋内圧の上昇」について説明します。

筋肉は、筋収縮によって自分自身を圧迫します。

柔らかいホースを持って、握りこぶしを作ることを想像してください。

手の平にあるホースは、握力によって潰されますよね。

これと同じことが、筋収縮時の筋内で発生します。

筋肉内にある毛細血管は、筋収縮によって圧迫されます。

そして、つぶされたホースの水が流れづらくるのと同じように、毛細血管内の血液は流れづらくなります。

筋収縮によって筋肉内の圧力が高まると、筋弛緩時と比較して血流は制限されます。

MVC(最大随意収縮力)の30%では、血流はすでに制限されていると言われています。

これが「筋内圧上昇」による血流制限です。

筋肉内で無数に張り巡らされている毛細血管は、筋収縮によって潰されてしまいます。

つまり、毛細血管に対して「圧迫の内力」が発生しているということです。

これだけ聞くと、筋収縮が悪いイメージになってしまいますが、そうではありません。

筋収縮をすれば、筋内圧上昇は誰にでも起こります。

短時間で瞬間的な筋内圧の上昇は、誰にでも起こる「当たり前のこと」です。

しかし、長期的&持続的に筋内圧上昇が続くことは「異常事態」です。

毛細血管を圧迫した状態が続くと、筋肉内は循環不良状態となります。

循環不良状態にもかかわらず、筋収縮は持続的に続いています。

その結果、筋肉内は「低酸素状態」「エネルギー代謝不良状態」という異常事態となります。

そして、その異常事態によって発痛物質が放出され、侵害受容器が刺激されます。

つまり、「痛み」が発生します。

このような流れで痛みが生じている場合は、即時効果を出しやすいです。

筋緊張を緩和すれば、血流は改善することが多いからです。

血流が改善すれば、代謝不良状態や低酸素状態は改善されます。

つまり、マッサージなどの治療で、即時効果を得られる可能性があるということですね。

しかし、無事に症状緩和できたとしても「大事なこと」が残っています。

マッサージで改善できるのは、「内力による悪影響」だけです。

根本原因である「外力による悪影響」は、残ったままです。

根本原因が「重力による悪影響」である以上、

マッサージだけで終わりにしてしまうと、再発リスクが残ります。

根本原因を取り除かなければ、症状再発の可能性が高いです。

施術直後は楽になっても、次のリハビリの時には再発しているかもしれません。

再発リスクを軽減する為には、「異常な外力」の改善が必須です。

1例目と同じですね。

頭部重心位置を改善して、重力によるモーメントを改善しなければなりません。

そうしなければ、筋緊張は再び高まってしまいます。

「異常な外力の修正」までアプローチしなければ、根本的な解決ではないです。

「異常な内力」への対応だけで終わりにせず、

「異常な外力」へのアプローチも試みて下さい。

今回の例の流れは、ご理解頂けましたか?

では、次のケースです。

頭部前方偏位による神経障害性疼痛のパターンをご紹介します。

◆3例目

今までの1例目・2例目との違いは、「大後頭神経の圧迫」からです。

大後頭神経は、頭半棘筋や僧帽筋上部線維を貫いて通過する末梢神経です。

これらの筋に緊張状態が続くと、筋内を走行する神経は持続的に圧迫されるかもしれません。

2例目の「筋収縮⇒毛細血管圧迫」とおなじような状況です。

短期的に末梢神経が圧迫されることは、何も問題ありません。

僧帽筋や頭半棘筋が収縮すれば、末梢神経の圧迫は誰にでも生じます。

瞬間的・短期的な圧迫は「当たり前のこと」です。

問題になるのは、長期の持続的な圧迫です。

末梢神経を持続的に圧迫し続けてしまえば、神経障害性疼痛が発生するかもしれません。

「絞扼性神経障害」と言われる症例ですね。

梨状筋症候群や胸郭出口症候群が有名です。

大後頭神経にも「絞扼性神経障害」が発生する可能性があります。

僧帽筋上部線維や頭半棘筋の持続的収縮によって、大後頭神経への持続的圧迫が続きます。

その結果、末梢神経に微細損傷が生じ、神経支配領域に放散痛が発生します。

このケースでは、即時効果を見込めるかもしれません。

その程度には差がありますが、楽になる症例も多い印象です。

筋緊張緩和により、放散痛などがやわらぐ症例もあると思います。

リスクコントロールをしながら、即時効果を狙うアプローチを試みるのも1つの方法です。

しかし、即時効果が得られたとしても、回復したわけではありません。

なぜなら、末梢神経の微細損傷が治ったわけではないからです。

神経の回復には時間が必要です。

そして、回復途中の神経に「持続的な圧迫」が再度加われば、回復は遅延します。

高緊張状態の持続による末梢神経圧迫という「異常な内力」による悪影響。

それは、筋緊張の緩和で一時的には改善できるかもしれません。

即時効果が得られることもあるかもしれません。

しかし、この症例でも根本原因は同じです。

根本原因は「外力による悪影響」です。

マッサージやリラクセーションで楽になったからおしまい。

それでは不十分です。

必ず「異常な外力」へのアプローチも行ってください。

頭部前方偏位姿勢による頭部重心のズレ。

その結果、増幅された重力のモーメント。

これを正さない限り、根本解決はあり得ません。

というわけで、3つの具体例を紹介しました。

理解を深めていただけましたでしょうか?

今回紹介した考え方は、頭部前方偏位特有のものではありません。

ほかの部位にも起こり得ることです。

他の疾患にも当てはめて活用することができます。

本質をとらえれば、その理論はあらゆる場面に応用できます。

膝疾患・腰部疾患・股関節疾患なども、同じ考え方で対応できます。

しかし、それを実践するには、まだ確認が必要な基礎知識が1つだけ残っています。

次回は、その基礎知識を確認していきます。

あらゆる疾患に対して役立つ基礎知識なので、一緒に再確認していきましょう。

それでは、次回もよろしくお願いします。

STEP5の動画はこちら

コメント