今回は「膝関節」を例にして、臨床での考え方を紹介します。

「重力の影響」を一緒に確認していきましょう。

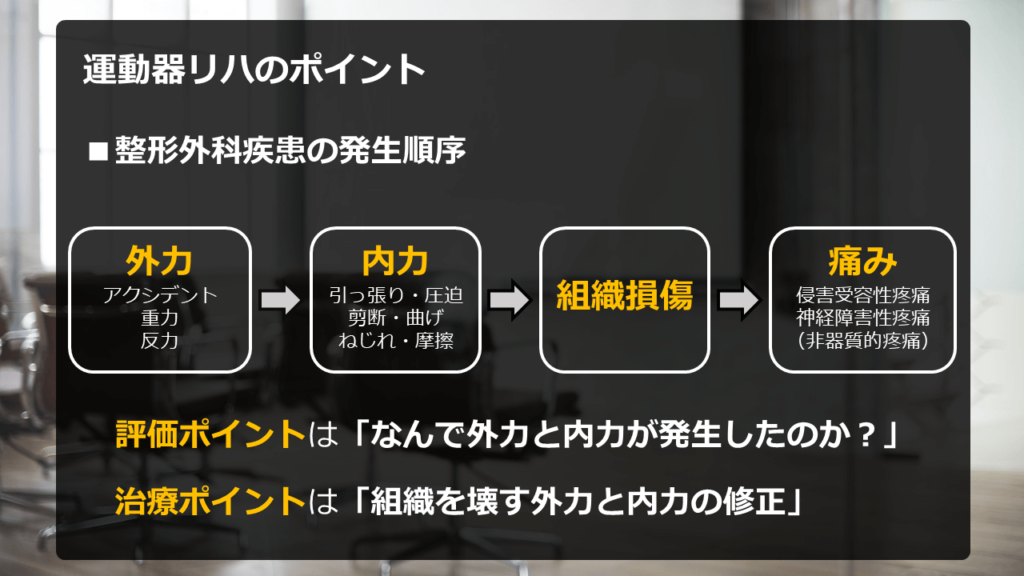

本題に入る前に、「整形外科疾患の基本の流れ」の再確認です。

この流れを再認識した上で、続きをお読みください。

では、具体例紹介を始めます。

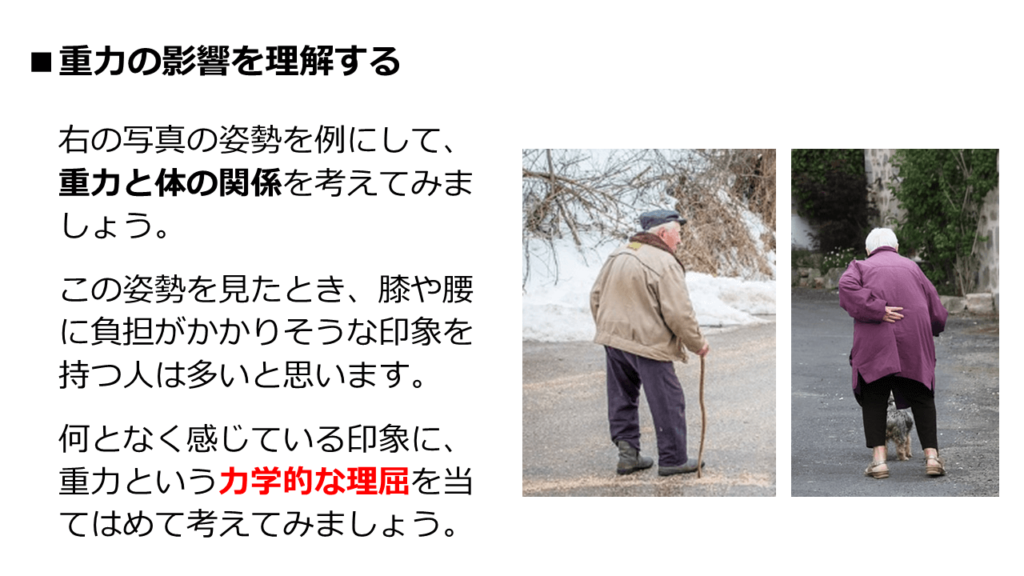

スライドの写真をご覧ください。

ご高齢の患者さんであれば、珍しくない姿勢だと思います。

この姿勢を見たとき、どのような印象を持ちますか?

何となくですが、膝や腰への負担が強そうな印象はありせんか?

その理由を言葉で説明できなくても、

感覚的にそう感じる方は多いのではないかと思います。

その「感覚的なこと」に理屈を当てはめて、膝や腰への「重力の影響」を理解していきましょう。

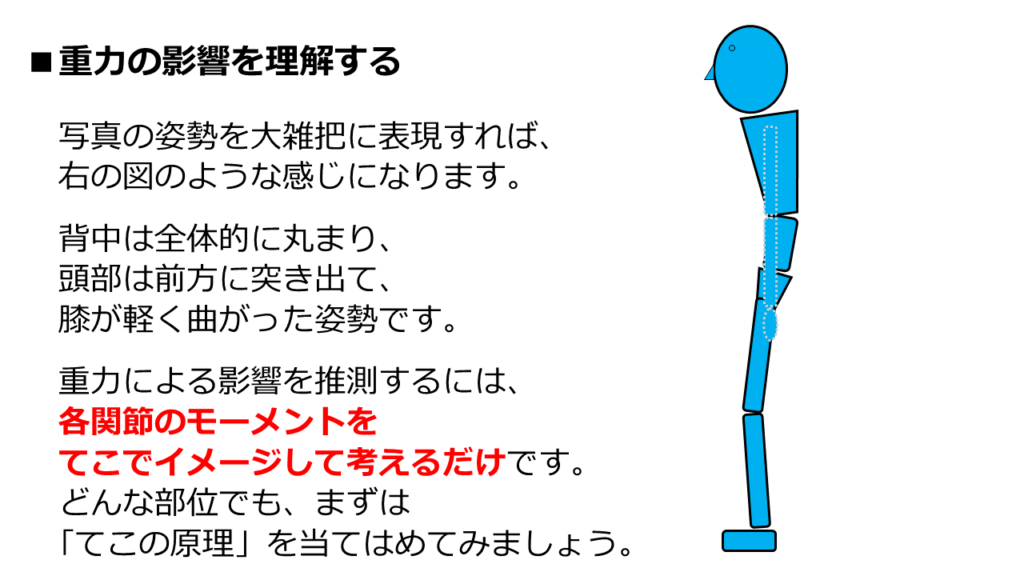

体のどんな部位であっても、重力の影響を考えるポイントは「重心」と「モーメント」です。

重心と支点のズレによって、「重力によるモーメント」は大きくなってしまいます。

その単純な例が、STEP5で確認した「頭部前方偏位姿勢」です。

頭部前方偏位のような単純な例では、「重力による影響」がイメージしやすいですよね。

しかし、その他の部位となると難しく感じると思います。

頭部前方偏位とその他の部位での違いは、「合成重心」を考えるかどうかだけです。

前回の復習もかねながら、基礎を一緒に確認していきましょう。

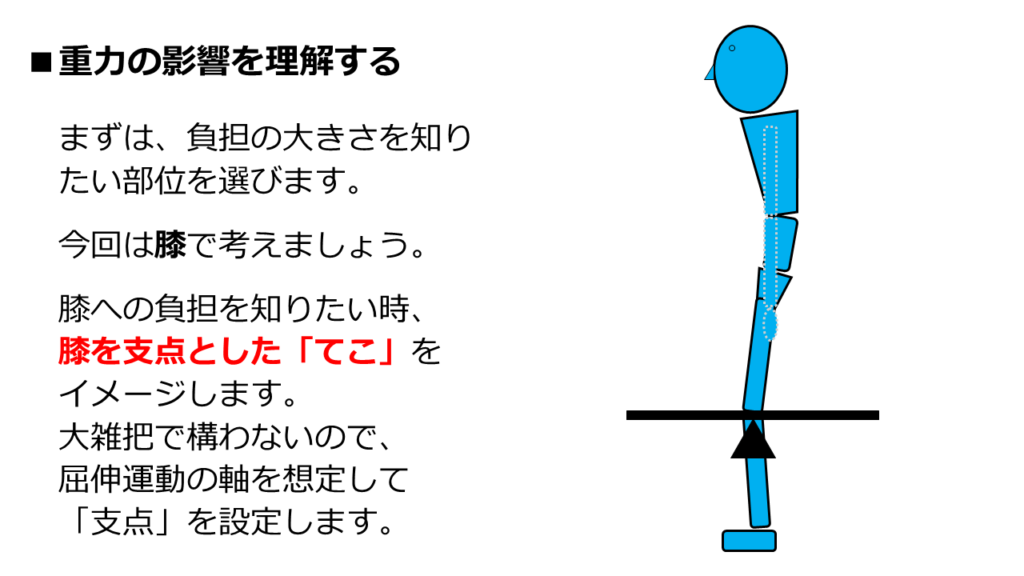

膝への負担を考えてみましょう。

この姿勢では、どのような重力の影響が発生するでしょうか?

その考え方は単純です。

膝への負担を知りたければ、膝に「てこ」を作るだけです。

図のように、膝関節屈伸軸を支点とした「てこ」を用意します。

滑り・転がりと言った厳密な関節運動を考慮する必要はありません。

大雑把でOKです。

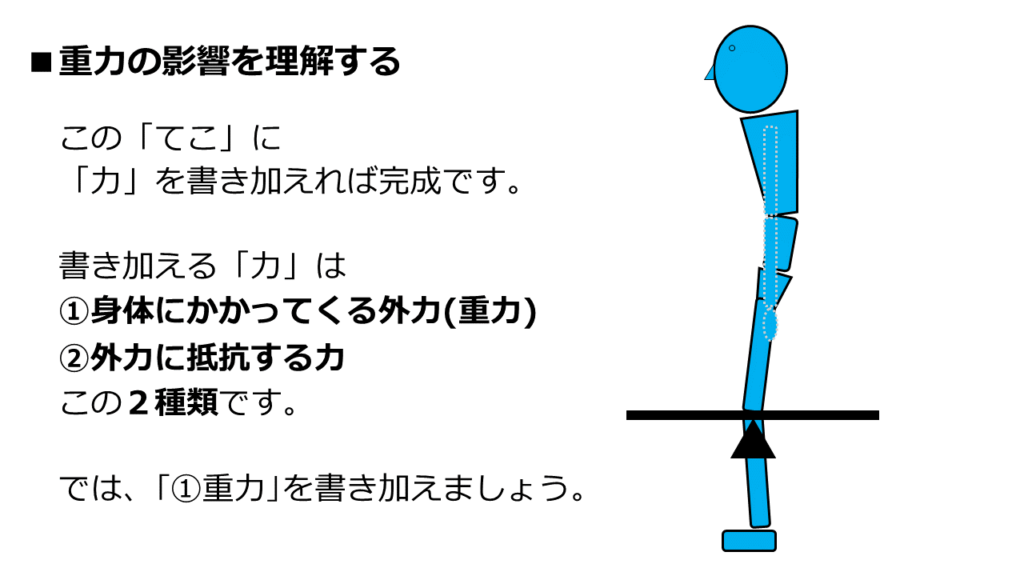

てこが用意出来たら、あとは「力」を書き加えるだけです。

てこに書き加えなければならない「力」は、たった2つだけです。

1つが「外力」です。

今回考えるべき外力は「重力」ですね。

そして、もう1つが「外力に抵抗する力」です。

重力に抵抗して立位を保持する為に、「人が発揮しなければならない力」のことです。

つまり、考えるべき「力」は、以下の2つです。

・身体にかかってくる外力(重力)

・外力に抵抗する力(人が発揮しなければならない力)

この2つのうち、まずは「重力」から考えてみましょう。

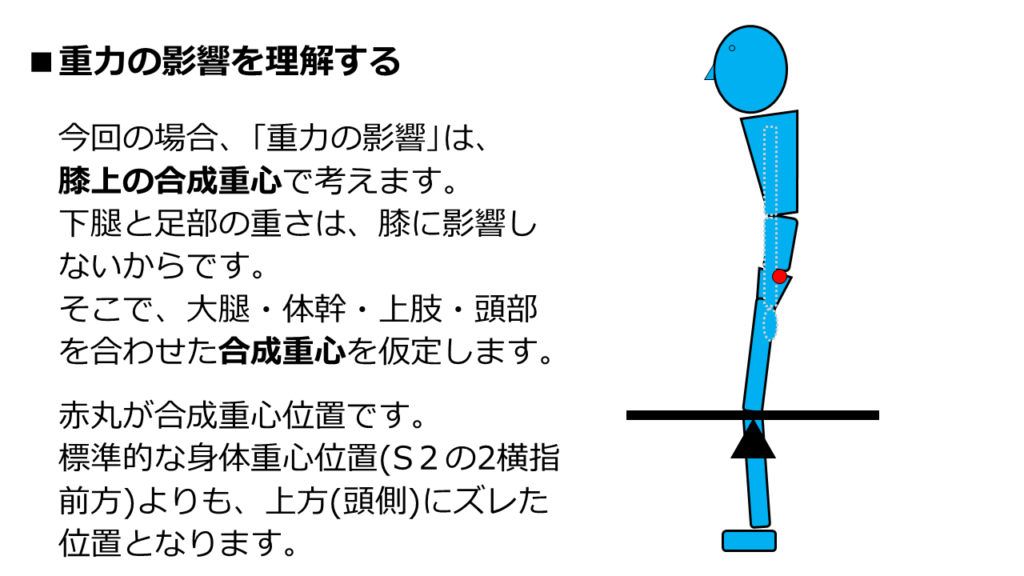

重力は、「膝上の合成重心」にかかっていると考えます。

膝関節よりも下方に存在している下腿と足部は、膝関節には無関係です。

重力の影響は、「てこよりも上に存在する重さ」を考えるだけです。

頭部前方偏位の場合は、頭部という「1部位の重心だけ」を考えれば済みました。

しかし、膝の場合は「1部位だけ」とはいきません。

膝から上の全てが関係します。

そこで、膝上各部位の重心を全て合わせた「合成重心」を考えなければなりません。

合成重心を導き出す方法は、覚えていますか?

「重心と重心を結んで直線を作り、その直線を重さの比率で分割する」

これが合成重心の求め方でした。

その方法通りに合成重心を算出するなら、以下のようになります。

まずは、「右大腿の重心」と「体幹の重心」を結んで合成重心を見つけます。

さらには、その「右大腿&体幹の合成重心」と「左大腿の重心」を合成させて、、、

と、このような感じで、どんどん重心を付け加えて、膝上の合成重心を導き出します。

こんな地道な方法でもいいんですが、それだと手間がかかります。

結論としては、

膝上合成重心は「身体重心(第2仙椎の2横指前方)から上方にずらした位置」です。

そこに「膝上の合成重心」があるものと考えます。

その結論に至った「合成重心の求め方」を説明します。

説明しますと言っても、今回の最重要ポイントではありません。

いつかご理解いただければ大丈夫なので、気楽にお読みください。

合成重心の求め方

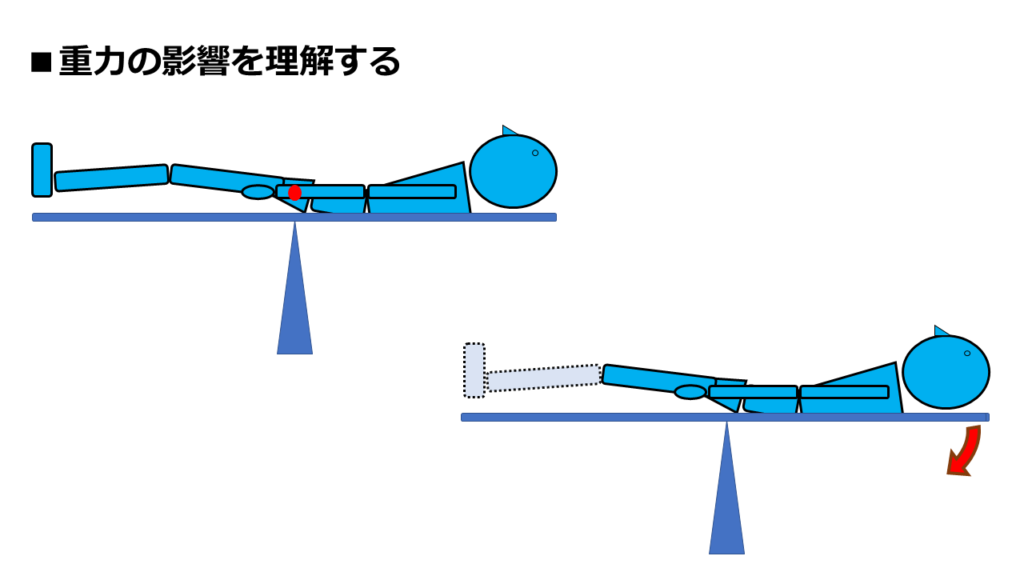

上の図を用いて説明していきます。

そもそも、「重心」とは「重さのつり合いが取れる点」です。

STEP4では「指一本で支えられるところに重心はある」と説明しました。

そこで、図のように人間を寝かせて、てこのバランスをとって下さい。

どこを支えれば、つり合いが取れそうですか?

まず、スライド左上の場合をご覧ください。

第2仙椎2横指前方にあるとされている「身体重心」の真下に、支点を設定しています。

体全体の合成重心である「身体重心」を支えれば、てこのつり合いがとれます。

これと同じ発想で、膝上の合成重心を求めます。

膝上の合成重心を知りたいとは、どういうことか?

つまり、膝下が存在しない場合、身体重心はどこにあるかを考えるということです。

つまり、先ほどのスライド右下の図のように考えます。

下腿と足部が無くなったと仮定して、身体重心を探します。

膝下が無くなったけれども、

支点の位置が変わらずに第2仙椎2横指前方のままだったら、

てこのつり合いは、どのようになるでしょうか?

図中の矢印のように、時計回りに回転してしまいますよね。

膝下の重さが無くなるということは、てこの左側の重さが軽くなったことを意味します。

ということは、てこの右側部分のほうが重くなってしまいます。

右側が下に傾いてしまいますね。

こんな時、つり合いをとるためにやれる方法は3つだけです。

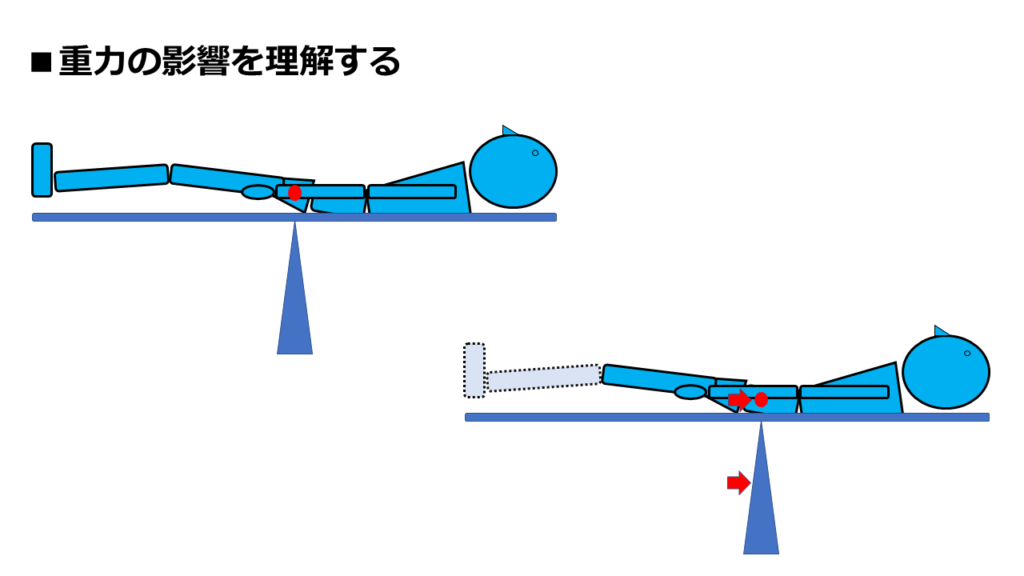

①てこの左側(下肢側)に何かを加えて、重さを増やす。

②てこの右側(上半身側)の何かを減らして、重さを軽くする。

③支点の位置を右側へズラす。

このどれかしか、つり合いをとる方法はありません。

①の「重さを増やす」という選択肢は不可能です。

大腿をもう1本追加するなんてことは出来ないからです。

②も同じです。

上半身から減らせるものなんてありません。

つまり、「重さを調整してつり合いをとる」という方法は不可能です。

そうすると、残された方法は「③支点の位置を右側にズラす」しかありません。

こうして、つり合いをとる為に、支点の位置が頭側にズレることが確定しました。

支点を頭側にズラして、再びつり合いがとれたところに「膝上合成重心」が存在します。

では、どの程度ズラすのか?

本来であれば厳密に求めたいところですが、それは不可能です。

言えることは、「膝上合成重心は頭側にズレる」ということだけです。

そして、ズレるにしても「胸椎レベルまで大きくズレるほどではない」ということくらいは言えます。

なぜかというと、

下腿&足部の重さは、体重全体からしてみれば大きな割合ではないからです。

失った重さが大きくなければ、つり合いをとる為に支点をズラす幅は少なくて済みます。

ひとまず、確実に言えることは「膝上合成重心は頭側にズレる」ということだけです。

そして、これが臨床レベルの限界です。

これ以上の厳密さを求めるなら、特殊な測定機器が必要です。

そして、これ以上の厳密さが必要ない理由は、もう1つあります。

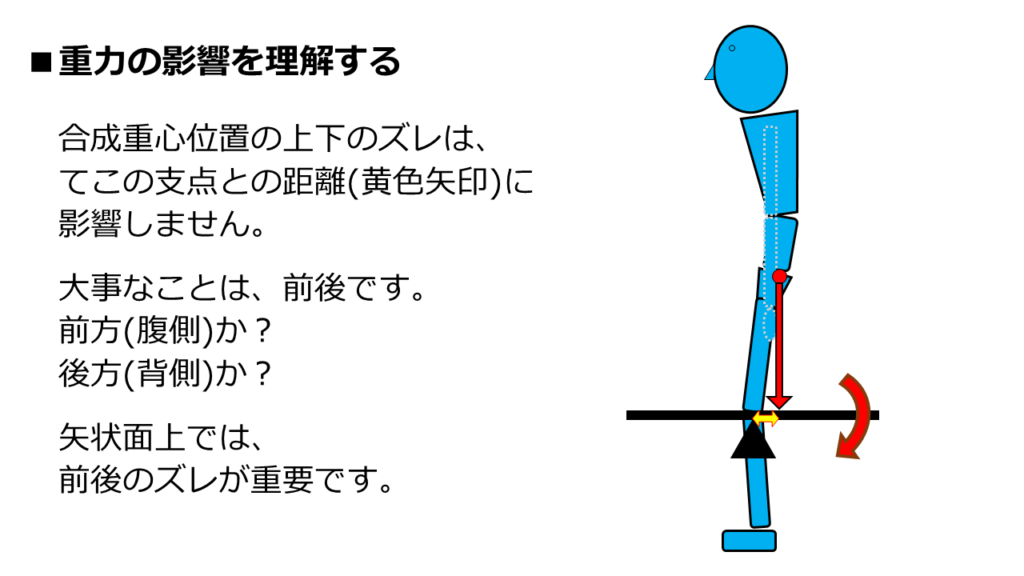

それは、「重力の影響を考える場合、上下方向のズレは重要ではないから」です。

上下のズレは、膝を支点とした時のモーメントに全く影響しません。

下の「膝を支点にしたてこの図」を見てみて下さい。

図で示した位置に合成重心(赤丸)があるとすれば、

重力の影響で「てこは時計回りに回転」します。

仮に、合成重心が上方(頭側)にズレても、下方にズレても、支点からの距離は変わりません。

つまり、重力による「モーメント」は変化しません。

支点からの距離が変化しなければ、てこを回転させる力(モーメント)も変化しません。

つまり、重力の影響を考える時、上下のズレは気にする必要がないということです。

結論に影響しない要素に、細かさやこだわりは不要です。

本当に大事なことはこれからです。

膝上合成重心は赤丸部分です。

この合成重心に、「重力による真下方向の力」がかかっています。

赤い直線矢印が「重力による真下方向の力」を表しています。

これで、「重力による力」の書き込みは完了です。

この赤い矢印は、支点となる膝関節運動軸(屈伸軸)の「後方」を通過します。

と言うことは、

てこは、重力によって「時計回り」に回転させられようとしています。

言い換えれば、「重力の影響で膝は屈曲させられようとしている」ということです。

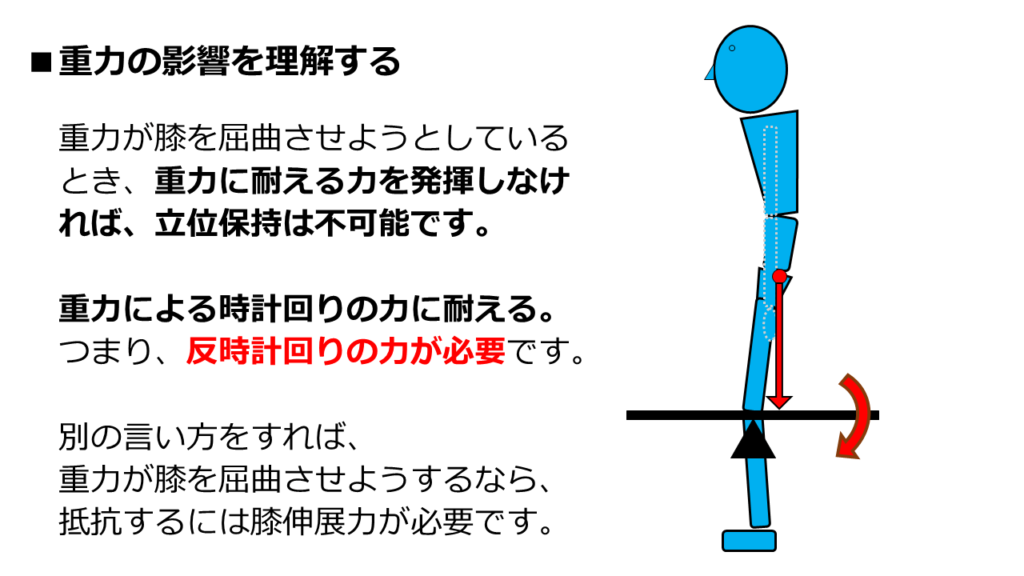

重力の影響で、「膝が屈曲させられる力」が発生していることが分かりました。

この時、重力に抵抗できる力を人が発揮しなければ、立位保持は不可能です。

もしも重力に抵抗できなければ、膝折れして転んでしまいます。

膝折れせずに立ち続けるには、重力とは逆回転の力が必要です。

重力は「時計回りの力」なので、人は「反時計回りの力」を発揮しなければなりません。

もっと分かりやすく言えば、

重力が膝を屈曲させようとしているから、

頑張って膝を伸展させなければ立っていられません。

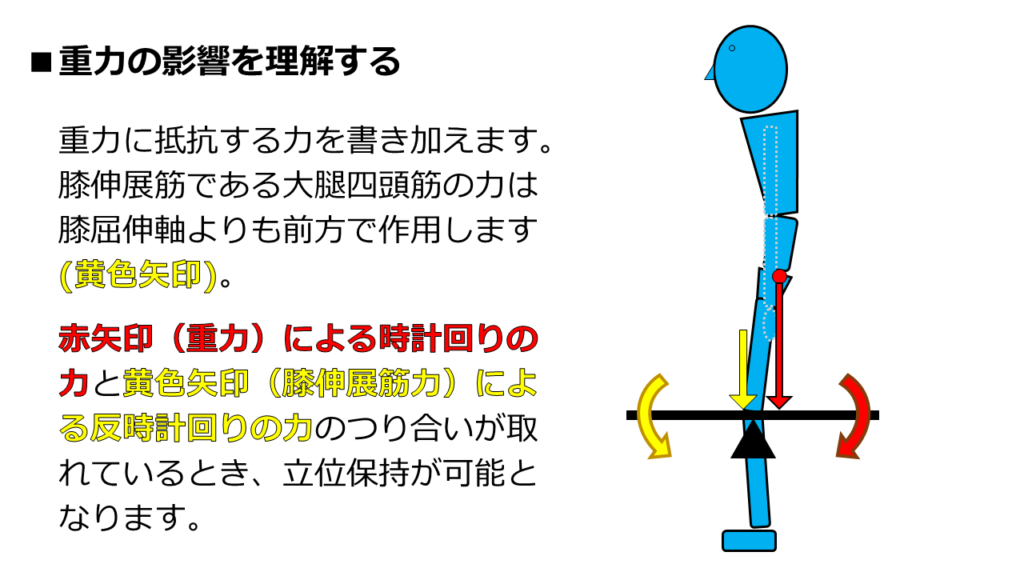

ではここから、立位保持に必要な力を図に書き加えていきます。

「重力に抵抗する力」が黄色矢印です。

この力は、大腿四頭筋によるものです。

膝を伸展させる大腿四頭筋の力は、てこを「反時計回りさせる力」を生み出してくれます。

もしかすると、「大腿四頭筋による反時計回りの力」がイメージしづらいかもしれません。

念のため、説明しますね。

大腿四頭筋による膝伸展というと、下腿が動く膝伸展イメージがありますよね。

でも、それは「足部が固定されていない場合」です。

立位では「足部が固定されている場合」で、大腿四頭筋の働きを考える必要があります。

足部が固定されている場合、大腿四頭筋の収縮力は下前腸骨棘を引っ張ります。

脛骨粗面側が動かず、下前腸骨棘側が動くことになります。

いつものイメージとは逆です。

この作用によって、膝折れして人が倒れることを防げます。

これで「てこ」が全て完成しました。

「赤の力」と「黄色の力」のつり合いが取れるとき、立位が保持されます。

では、この「てこ」の力関係に注目しましょう。

そこで、てこだけの状態で考えていきます。

では、図のように「てこ」だけに注目して、力関係を考えてみます。

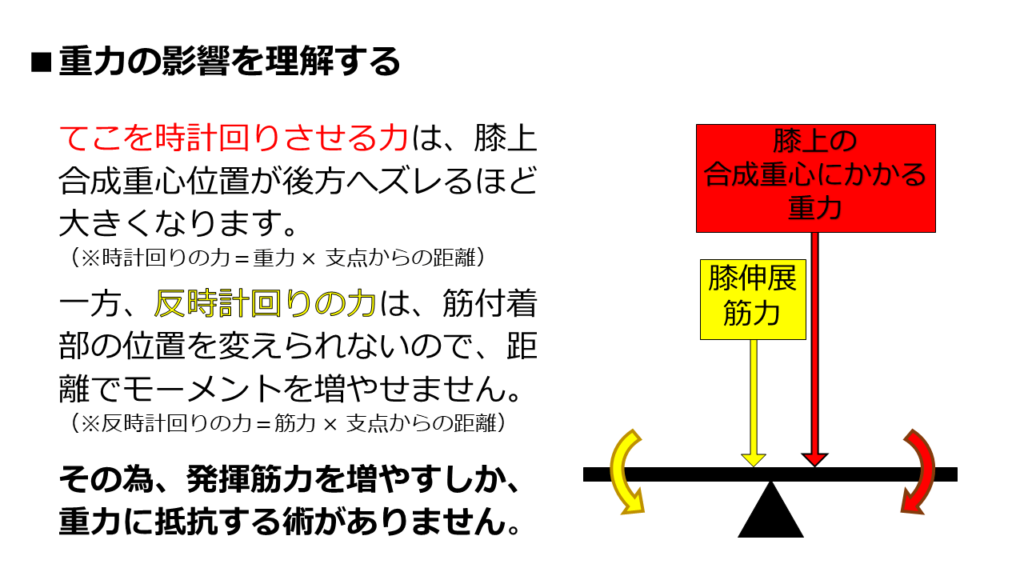

てこを回転させる力は「モーメント」です。

支点からの距離が離れるほど、てこを回転させようとする力は増幅します。

つまり、モーメントが大きくなるということです。

まずは、重力による影響に注目です。

この場合、膝上合成重心位置が後方へズレるほど、膝折れさせようとする力は大きくなります。

重力によるモーメントは、重心位置の変化で増幅します。

一方、重力に抵抗するための筋力は、位置を変化させることが出来ません。

なぜなら、筋の付着部は変えられないからです。

支点からの距離を増やして、モーメントを増幅することが出来ません。

その為、筋力のモーメントを増やしたい場合は、発揮筋力を増やすしか方法がありません。

このような関係性をふまえて、つり合いを考えます。

合成重心が後方へズレるほど、大腿四頭筋は頑張りを強くしなければなりません。

つまり、膝上合成重心が後方にズレた場合、大腿四頭筋は頑張りを強める状況となります。

ズレた重心を支えるために、頑張り続ける筋肉。

これが「後方重心姿勢での膝への影響」です。

しかし、これとは逆パターンもあります。

重心が良い位置に納まることで、筋肉が楽になるパターンです。

その例として、標準姿勢の場合を考えてみましょう。

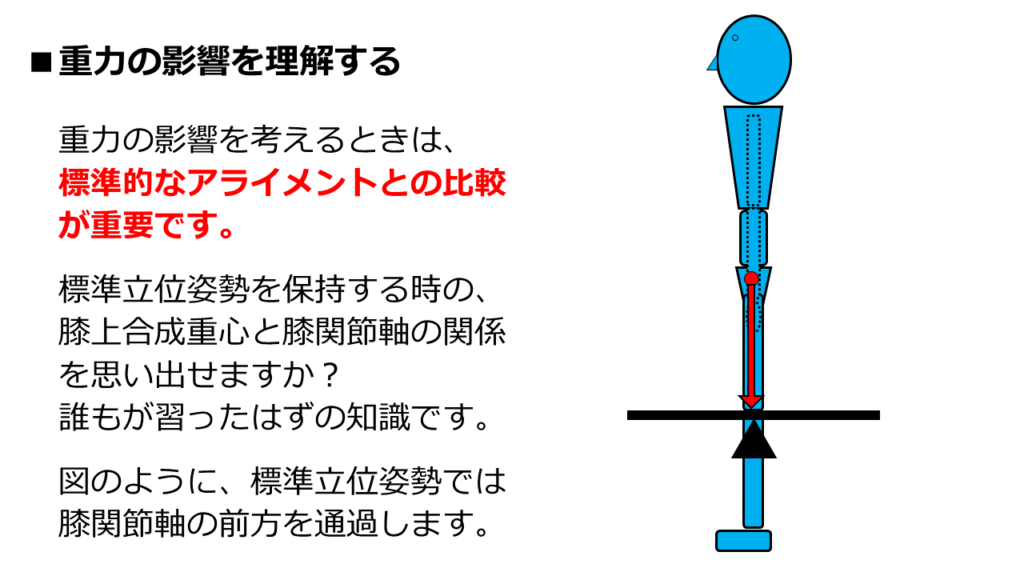

標準的なアライメントで、膝への重力の影響を考えてみましょう。

重力の影響を考えるときは、標準的なアライメントとの比較が重要です。

なぜ標準との比較が重要なのかと言うと、

標準との差が「余計な負担」である可能性が高いからです。

普通なら存在しないはずの「余計な負担」は、組織を破壊する「異常な力」の発生原因となり得ます。

では早速、標準的な立位姿勢を検証してみましょう。

標準的な立位姿勢を保持するとき、重心と膝関節運動軸の位置関係は思い出せますか?

重心線が通過するランドマークを習ったことがあるはずです。

「乳様突起・肩峰・大転子・膝蓋骨後方・外果の前方」でしたよね。

このランドマークの配置から考えれば、

標準姿勢の場合は、膝屈伸軸の「前方」を通過するということですね。

混乱しないで下さいね。

膝蓋骨後方は、膝屈伸軸の後方ではありません。

膝蓋骨後方は、膝屈伸軸の「前方」です。

では、標準姿勢での重力の影響を、てこだけで示します。

てこだけで考えてみましょう。

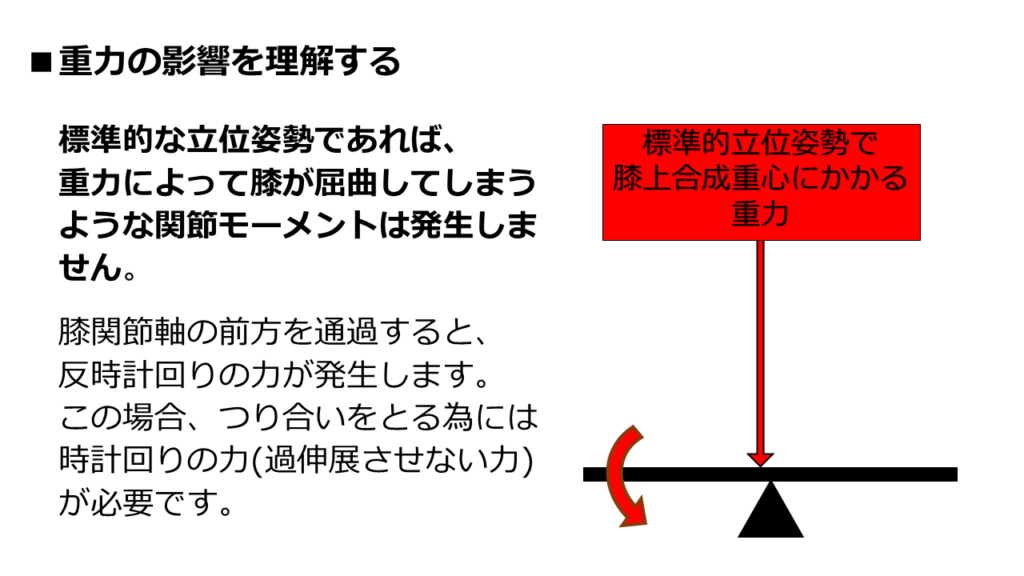

標準立位姿勢の場合、重力の影響は膝屈伸軸(支点)のわずかに前方を通過します。

つまり、支点の左側に位置します。

背中が丸まった老人の後方重心姿勢とは、逆の位置関係ですね。

標準立位姿勢での重力の影響は、図のように「反時計回りの力」です。

高齢者の後方重心姿勢の例では、「時計回りの力」でした。

重力の影響が逆転しました。

後方重心姿勢の場合、膝を屈曲させようとしていましたよね。

一方、今回の標準立位姿勢では、膝を過伸展させる力が発生しています。

重力による影響が、膝を過伸展させようとする「反時計回りの力」であるとき、

つり合いをとるために必要な力は「時計回りの力」です。

言い換えれば、「過伸展させない力」です。

人間が発揮できる「過伸展させない力」は、何が考えられますか?

伸展の反対なので、屈曲させる力です。

そこで「ハムストリング」が思いつくと思いますが、ハムストリングの必要性は低いです。

なぜなら、膝は「構造的に過伸展しない関節」だからです。

ACLなどの「膝関節を構成する組織」によって、過伸展しづらい作りになっています。

だから、筋肉が頑張る必要性は低いです。

さらに、後方重心の時には頑張っていた大腿四頭筋はどうでしょうか?

標準立位姿勢では、「大腿四頭筋が頑張り続ける必要性は無い」と断言できます。

なぜなら、重力は膝を過伸展させようとしているからです。

後方重心姿勢では、重力が膝を屈曲させようとしていました。

だから、大腿四頭筋が頑張らざるを得なかった。

でも、今回の標準姿勢では、重力は膝を伸展させようとしています。

つまり、大腿四頭筋が頑張り続ける必要性は、まったくありません。

このことから、後方重心姿勢は、このように表現することができます。

「本来なら必要のない頑張りを、大腿四頭筋に強制しつづけている姿勢」

普通ならやらなくてもいいことを、やらされている状態です。

まさに「余計な負担」です。

後方重心姿勢では、「余計な外力」に耐え続ける生活を送ることになります。

そんな生活が毎日続けば、膝伸展機構にトラブルが発生するリスクは高くなります。

こんな感じで、標準との比較も大事な検証作業です。

「標準の時と比べて、患者さんの体への負担は増えていないか?」を考えてみて下さい。

膝関節の考え方の紹介は、以上となります。

もしかしたら、少し混乱気味の方もいらっしゃるかもしれませんね。

いろいろとややこしく感じさせてしまったら申し訳ないです。

もし混乱気味であれば、少し時間を置いて、動画をご覧になってください。

今よりも多くのことを理解できると思います。

あとは、「よく分からなかった…」と落ち込まないでくださいね。

慣れていない考え方は、誰でも最初は「負担」を感じます。

今の段階では、以下のことだけ忘れないで下さい。

どんな時も「基本の流れ」が重要です。

「外力」⇒「内力」⇒「組織損傷⇒「痛み」

この流れだけは、絶対に忘れないで下さい。

どんなに頭が混乱してきても、この「基本の流れ」に必ず帰ってきてください。

僕がお伝えしていることは、一貫して「基本の流れ」を踏まえたものです。

頭がゴチャゴチャになってしまったら、今日はもう休みましょう。

そして、時間をあけて、2,3日後に復習してみて下さい。

一度で全てを理解しなければならないわけではありません。

大事なことは、自分のものにできるまで続けられるかどうかです。

たった1回のつまづきだけで、すべてを捨ててしまわないで下さい。

もし分からないことがあれば、ホームページの「お問合せ」からご質問ください。

では次回は、腰部と股関節への「重力の影響」を考えていきます。

今回の考え方と併せて、臨床での考え方の参考にして頂ければ嬉しいです。

次回もよろしくお願いします。

STEP7の動画はこちら

コメント